El país de los ciegos, de H. G. Wells

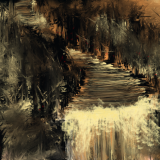

A más de trescientas millas de Chimborazo y a cien de las nieves de Cotopaxi, en el territorio más agreste de los Andes ecuatoriales, se halla el país de los ciegos, un misterioso valle entre montañas, apartado del mundo de los hombres. Hace muchos años ese valle estaba tan abierto al mundo que los hombres podían alcanzar sus uniformes praderas a través de pavorosos barrancos y helados desfiladeros; y en verdad unos hombres lograron acceder a él, una o dos familias de mestizos peruanos que huían de la codicia y la tiranía de un malvado gobernante español. Entonces tuvo lugar la asombrosa erupción del Mindobamba, cuando Quito se sumió en la oscuridad durante diecisiete días, y el agua hirvió en Yaguachi y todos los peces flotaban muertos hasta Guayaquil; por todas partes, a lo largo de las pendientes del Pacífico, hubo deslizamientos y veloces deshielos y bruscas inundaciones, y toda una ladera de la antigua cumbre del Arauca se desprendió y cayó con estruendo, y aisló para siempre el país de los ciegos de los inquisitivos pies de los hombres. Pero por casualidad uno de esos tempranos pobladores se hallaba al otro lado de los barrancos cuando el mundo padeció esa terrible sacudida, y se vio obligado a olvidar a su mujer y a sus hijos y a todos los amigos y posesiones que había dejado allá arriba, y a empezar una nueva vida en el mundo de abajo. Empezó de nuevo, pero lo hizo enfermo; se quedó ciego, y murió de malos tratos en las minas; pero la historia que contó engendró una leyenda que ha perdurado a todo lo largo de la Cordillera de los Andes hasta hoy.

Refirió el motivo que le había impulsado a atreverse a abandonar aquella intrincada espesura a la que había sido llevado por vez primera atado a una llama, junto a un enorme montón de bártulos, cuando era niño. El valle, dijo, tenía todo lo que el corazón de un hombre podía desear: agua dulce, pastos y buen clima, laderas de tierra fértil y rica, con marañas de arbustos que daban excelentes frutos, y, colgados de una ladera, grandes bosques de pinos que detenían las avalanchas. En lo alto, por tres lados, vastos acantilados de roca gris y verde estaban coronados de hielo; pero la corriente del glaciar no llegaba hasta ellos, sino que se derramaba por las pendientes más alejadas, y sólo de vez en cuando caían del lado del valle grandes masas de hielo. En el valle no llovía ni nevaba, pero los abundantes manantiales producían un pasto verde y rico, que el riego extendía por todo el espacio del valle. Lo cierto es que los pobladores prosperaban. Sus animales se criaban bien y se multiplicaban, y sólo una cosa enturbiaba su felicidad. Pero era suficiente para enturbiarla de verdad. Una extraña enfermedad se había abatido sobre ellos, y había hecho que todos los niños nacidos allí —e incluso también algunos otros de mayor edad— se quedaran ciegos. Fue para buscar algún amuleto o antídoto contra esta plaga de la ceguera por lo que, con fatiga y peligro y dificultad, tuvo que bajar de nuevo por la garganta. En aquellos tiempos, y en casos como éste, los hombres no pensaban en gérmenes o en infecciones, sino en pecados; y a él se le ocurrió que el motivo de esta aflicción tenía que residir en el hecho de que estos inmigrantes sin sacerdote no habían levantado un altar tan pronto como habían entrado en el valle. Quería que se erigiera un altar en el valle, un altar hermoso, barato y eficaz; quería reliquias y otros símbolos poderosos de la fe, como objetos bendecidos y misteriosas medallas y oraciones. En una bolsa llevaba una barra de plata nativa, de cuya procedencia no quiso hablar y, con la insistencia de un embustero inexperto, insistió en que no había plata en el valle. Afirmó que, puesto que apenas tenían necesidad de esos tesoros allí arriba, habían fundido sus monedas y ornamentos para obtener la barra y comprar con ella el sagrado remedio contra su enfermedad. Me imagino a este joven montañero de mirada oscura, tostado por el sol, escuálido y ansioso, sujetando febrilmente el ala del sombrero, un hombre que había olvidado las costumbres del mundo de abajo, contándole esta historia a algún sacerdote de mirada atenta y penetrante, antes de la gran convulsión; y puedo representármelo luego intentando regresar con los píos e infalibles remedios contra aquel problema, y la infinita consternación con la que debió de enfrentarse a la magnitud de la catástrofe que había taponado la garganta de la que un día había salido. Ignoro el resto de su historia de desventuras, salvo que murió varios años después en trágicas circunstancias. ¡Pobre hombre extraviado de aquella lejanía! La corriente que en otro tiempo había creado la garganta brota ahora de la boca de una caverna rocosa, y la leyenda que arrancó de su pobre y mal contada historia se ha convertido en la leyenda de una raza de ciegos que viven en alguna parte, «por ahí», y de la que todavía hoy puede oírse hablar.

Y en medio de la pequeña población de aquel valle ahora aislado y olvidado la enfermedad siguió su curso. Los ancianos se volvieron cegatos y andaban a tientas, los jóvenes veían apenas, y sus hijos no alcanzaron a ver nunca. Pero la vida era muy agradable en aquel cuenco de bordes montañosos y nevados, perdido para el mundo, sin zarzas ni espinas, sin insectos dañinos ni bestias, excepto la dulce raza de las llamas a las que habían arrastrado y empujado y seguido al remontar los cauces de los ríos desmedrados hacia las gargantas por las que habían ascendido. Los que veían se habían vuelto completamente ciegos de una forma tan gradual que apenas notaron la pérdida. Guiaban a los niños ciegos de aquí para allá hasta que conocían maravillosamente el valle entero, y cuando por fin la vista se agotó entre ellos, la raza sobrevivió. Incluso tuvieron tiempo de acostumbrarse a controlar a ciegas el fuego, que encendían con cuidado en hornos de piedra. Al principio fueron una raza simple, analfabeta, apenas rozada por la civilización española, pero con algunos rudimentos de la tradición artística del antiguo Perú y de su perdida filosofía. Las generaciones se sucedían. Olvidaron muchas cosas; inventaron muchas otras. La tradición del mundo mayor del que procedían se convirtió en algo mítico e incierto. Con todas las cosas, excepto con la vista, eran fuertes y capaces; y, por los azares del nacimiento y la herencia, apareció entre ellos alguien que tenía una mente original y que podía hablar y persuadir, y luego apareció otro. Estos dos murieron, no sin dejar huella, y la pequeña comunidad creció en número y en capacidad de comprensión, y se enfrentó y resolvió los problemas económicos y sociales que se presentaban. Las generaciones se sucedían. Llegó un momento en que nació un niño que era quince generaciones más joven que aquel antepasado que salió del valle con una barra de plata para buscar la ayuda de Dios, y que no regresó nunca. Aproximadamente por entonces llegó por azar a esta comunidad un hombre del mundo exterior. Y esta es la historia de aquel hombre.

Era un montañero de una zona cercana a Quito, un hombre que había bajado hasta el mar y había visto mundo, un original lector de libros, un hombre agudo y emprendedor, y un grupo de ingleses que había venido al Ecuador a escalar montañas le contrató para reemplazar a uno de sus tres guías suizos, que había caído enfermo. Escaló varias montañas, y cuando llegó el intento de escalar el Parascotopetl, el Matterhorn de los Andes, quedó aislado del mundo exterior. La historia del accidente se ha escrito una docena de veces. La narración de Pointer es la mejor. Este cuenta cómo el grupo subió por un camino difícil y casi vertical hasta el mismo pie del último precipicio, el más alto de todos, y cómo construyeron, sobre el pequeño saliente de una roca, entre la nieve, un refugio nocturno y, con un toque de auténtico dramatismo, cómo descubrieron entonces que Núñez había desaparecido. Gritaron, y no hubo respuesta; gritaron y silbaron, y durante el resto de la noche ya no pudieron dormir.

Al romper el alba vieron las huellas que había dejado su caída. Parece imposible que no hubiera podido emitir un sonido. Había resbalado hacia el este, hacia la ladera desconocida de la montaña; mucho más abajo había chocado contra un escarpado glaciar, y había seguido bajando abriéndose camino en medio de una avalancha de nieve. Su rastro seguía hasta el borde de un espantoso precipicio, y más allá de éste todo era misterio. Más abajo, brumosos en la distancia, alcanzaron a ver unos árboles irguiéndose en un valle estrecho y cerrado: el perdido país de los ciegos. Pero ellos no sabían que era el perdido país de los ciegos, ni podían de ninguna forma distinguirlo de cualquier otro estrecho fragmento de valle de tierras altas. Acobardados por el desastre, por la tarde abandonaron su intento, y Pointer fue llamado a filas antes de que pudiera llevar a cabo otro ataque. Hasta el día de hoy la cima del Parascotopetl no ha sido conquistada, y el refugio de Pointer se deshace entre la nieve sin que nadie haya vuelto a usarlo.

Y el hombre que había caído sobrevivió.

Al llegar al final de la pendiente había caído mil pies, y se desplomó en medio de una nube de nieve sobre un glaciar aún más escarpado que el de arriba. Al llegar a éste se encontraba mareado, aturdido e insensible, pero sin un solo hueso roto; y entonces, por fin, llegaron unas pendientes más suaves, y por fin dejó de rodar y quedó inmóvil, sepultado por el suave montón de masas blancas que le habían acompañado y salvado. Volvió en sí con la oscura sospecha de que estaba enfermo, en la cama; luego, con su inteligencia de montañero, se dio cuenta de su estado, y, después de descansar un rato, se liberó del manto de nieve que le cubría hasta que alcanzó a ver las estrellas. Por espacio de unos minutos permaneció tumbado boca abajo, preguntándose dónde estaba y qué le había pasado. Se examinó los miembros, y descubrió que había perdido varios botones y que tenía el abrigo por encima de la cabeza. Su navaja ya no estaba en el bolsillo, y había perdido el sombrero, aunque se lo había atado debajo de la barbilla. Recordó que había estado buscando piedras sueltas para levantar la parte que le correspondía del muro del refugio. Su piqueta había desaparecido.

Comprendió que debía de haberse caído, y se levantó para ver, exagerado por la luz espectral de la luna creciente, el tremendo vuelo que había hecho. Durante un rato permaneció inmóvil, contemplando aturdido aquel vasto y pálido acantilado que se levantaba en lo alto, emergiendo poco a poco de la marea menguante de las tinieblas. Su belleza, misteriosa y fantasmal, mantuvo suspendida su atención durante un rato, y luego se apoderó de él un paroxismo de risa y de sollozos…

Después de un largo intervalo se dio cuenta de que estaba cerca del borde inferior de la nieve. Debajo, al fondo de lo que se había convertido en una pendiente practicable e iluminada por la luna, vio la forma oscura y quebrada del césped tachonado de rocas. Se puso en pie con esfuerzo, sintiendo el dolor en todos y cada uno de sus miembros y articulaciones, se liberó trabajosamente del montón de nieve suelta que le rodeaba, bajó hasta que llegó al césped y, cuando llegó allí, más que tumbarse se dejó caer junto a una peña, bebió un largo trago de la cantimplora que llevaba en el bolsillo interior, e instantáneamente se durmió…

Le despertó el canto de los pájaros en los árboles, que llegaba de muy abajo.

Se incorporó y comprendió que se hallaba sobre un pequeño promontorio al pie de un amplio precipicio surcado por la barranca por la que había caído envuelto en nieve. Ante él, otro muro de roca se recortaba contra el cielo. La garganta que había entre estos precipicios iba de este a oeste y estaba llena del sol de la mañana, que iluminaba hacia el oeste la masa de montaña que se había desprendido y que bloqueaba la garganta descendente. Debajo de él parecía abrirse un precipicio igualmente escarpado, pero detrás de la nieve, en la barranca, halló una especie de grieta en forma de chimenea de la que goteaba agua de nieve y por la que un hombre desesperado podía atreverse a bajar. Lo encontró más fácil de lo que parecía, y por fin llegó a otro desolado promontorio y, después de trepar sin demasiada dificultad por unas rocas, a una ladera escarpada y con árboles. Se orientó y levantó el rostro hacia la garganta, porque vio que se abría sobre unos prados verdes, entre los cuales atisbo distintamente un grupo de cabañas de piedra de formas insólitas. A ratos progresaba con tanta lentitud que era como trepar por la superficie de un muro, y después de un tiempo el sol naciente dejó de batir la garganta, se desvanecieron las voces de los pájaros cantores, y el aire que le rodeaba se hizo más frío y oscuro. Pero, precisamente por eso, el valle y sus casas se volvían cada vez más nítidos en la distancia. Poco después llegó a un talud y, como era un hombre observador, notó que un helecho insólito parecía aferrarse a las grietas de las rocas con manos intensamente verdes. Cogió una o dos de sus frondas y mordió su tallo y pensó que podía aprovecharse.

Hacia el mediodía salió por fin de la garganta del barranco a la llanura y la luz del sol. Estaba tenso y agotado; se sentó a la sombra de una roca, llenó la cantimplora con el agua de un manantial y bebió hasta vaciarla, y permaneció un rato descansando antes de dirigirse a las casas.

Le parecieron muy extrañas, e incluso la propia apariencia del valle se volvió, mientras lo miraba, más misteriosa y más insólita. La mayor parte de su superficie estaba formada por un exuberante prado verde, punteado de gran cantidad de hermosas flores, regado con un cuidado extremo y con signos evidentes de haber sido sembrado de un modo sistemático. Más arriba, y rodeando el valle, había un muro y lo que parecía ser un canal de agua en forma de circunferencia, del que partían chorritos que alimentaban a las plantas del prado, y en las laderas más altas los rebaños de llamas pacían en los escasos pastos. Aquí y allá, pegados al muro colindante, había unos cobertizos, en apariencia refugios o abrevaderos para las llamas. Los canalones de riego confluían en el canal principal, en el centro del valle, que estaba limitado a ambos lados por un muro que llegaba a la altura del pecho. Esto dotaba de un carácter singularmente urbano a este lugar recluido, un carácter intensamente realzado por el hecho de que un gran número de senderos pavimentados con piedras blancas y negras, y cada uno de ellos con una pequeña y curiosa acera al lado, discurría en todas direcciones de una forma ordenada. Las casas de la aldea central eran muy diferentes de las aglomeraciones casuales y desordenadas de las aldeas de montaña que conocía; se erguían en una hilera continua a ambos lados de una calle central de asombrosa limpieza; una puerta horadaba aquí y allá sus fachadas parcialmente pintadas, y ni una sola ventana rompía la uniformidad de su frente. Estaban parcialmente pintadas con extraordinaria irregularidad, enjalbegadas con una especie de yeso que era a veces gris, a veces pardo, a veces de color pizarra o de un marrón oscuro; y fue la visión de este extraño enyesado lo que trajo por vez primera a la mente del explorador la palabra ciego. «El buen hombre que hizo esto», pensó, «debía de estar más ciego que un murciélago».

Bajó por un lugar escarpado, y de este modo llegó al muro y al canal que recorría el valle, cerca de donde este último expulsaba su excedente a las profundidades de la garganta formando una cascada fina y temblorosa. Ahora podía ver un gran número de hombres y mujeres descansando en montones apilados de hierba, como hombres que estuvieran durmiendo la siesta, en la zona más remota del prado, y, más cerca de la aldea, un grupo de niños recostados, y luego, más cerca aún, tres hombres que cargaban con cubos en horquillas por un pequeño sendero que iba del muro que rodeaba el valle hacia las casas. Estos últimos iban vestidos con ropas hechas de lana de llama y con botas y cinturones de cuero, y llevaban gorras de tela que les cubrían la nuca y las orejas. Iban en fila india, andando con lentitud y bostezando mientras andaban, como si hubieran estado despiertos toda la noche. Había algo tan tranquilizadoramente próspero y respetable en su aspecto que, tras un momento de duda, Núñez se adelantó sobre su roca hasta quedar a la vista, y emitió un poderoso grito que resonó por todo el valle.

Los tres hombres se detuvieron y movieron sus cabezas como si estuvieran mirando a su alrededor. Volvieron sus rostros de un lado a otro, y Núñez gesticuló con ostentación. Pero, a pesar de todos sus gestos, ellos no parecieron verle, y al cabo de un tiempo, dirigiéndose hacia las montañas que estaban a la derecha y a lo lejos, gritaron a modo de respuesta. Núñez se desgañitó otra vez, y después otra, y mientras gesticulaba en vano la palabra ciego afloró otra vez a sus pensamientos. «Estos necios tienen que estar ciegos», se dijo.

Cuando, después de mucho gritar y enfurecerse, Núñez cruzó por fin el riachuelo por un puentecito, entró por una puerta que había en el muro y se acercó a ellos, ya estaba seguro de que estaban ciegos. Estaba seguro de que este era el país de los ciegos de las leyendas. Le había asaltado la certeza y la sensación de estar viviendo una gran aventura verdaderamente envidiable. Los tres permanecieron uno junto al otro, sin mirarle, pero con los oídos aguzados hacia él, juzgándole por sus insólitas pisadas. Permanecieron muy juntos, como hombres que están un poco asustados, y él pudo ver sus párpados cerrados y hundidos, como si el mismo globo ocular se hubiera encogido. En sus rostros había una expresión cercana al pavor.

—Un hombre —dijo uno de ellos, en un español casi irreconocible—, es un hombre… un hombre o un espíritu… que baja por las rocas.

Pero Núñez avanzó con el paso confiado de un joven que irrumpe en la vida. Todas las viejas historias del valle perdido y del país de los ciegos regresaban a su mente, y a través de sus pensamientos circulaba como un estribillo este antiguo refrán:

«En el país de los ciegos el tuerto es el rey».

«En el país de los ciegos el tuerto es el rey».

Con mucha cortesía les saludó. Y, haciendo un uso significativo de sus ojos, les dirigió la palabra.

—¿De dónde viene, hermano Pedro? —preguntó uno.

—De más allá de las rocas.

—Vengo del otro lado de las montañas —dijo Núñez—, del país que está más allá… en el que los hombres ven. De cerca de Bogotá, donde hay centenares de miles de personas, y donde la ciudad no puede abarcarse con la vista.

—¿Vista? —murmuró Pedro—. ¿Vista?

—Viene —murmuró el segundo ciego— de más allá de las rocas.

Núñez vio que la tela de sus abrigos estaba curiosamente confeccionada, cada uno de ellos con un tipo de costura distinto.

Le asustaron con un movimiento simultáneo en dirección a él, los tres alargando una mano. Él retrocedió ante el avance de esos dedos extendidos.

—Ven aquí —dijo el tercer ciego, prolongando su movimiento y agarrándole con destreza.

Y sujetaron a Núñez y lo palparon, sin decir una palabra hasta que acabaron de hacerlo.

—¡Cuidado! —gritó, cuando le tocaron un ojo con los dedos, y notó que ellos pensaban que ese órgano, con sus párpados aleteantes, era una cosa realmente extraña.

Volvieron a tocárselo otra vez.

—Una extraña criatura, Correa —dijo el que se llamaba Pedro—. Toca este pelo tan áspero. Es como el pelo de una llama.

—Es tan áspero como las rocas que lo engendraron —dijo Correa, investigando con una mano suave y ligeramente húmeda la barbilla sin afeitar de Núñez—. Tal vez se vuelva más fino.

Núñez forcejeó un poco mientras le examinaban, pero le sujetaron con firmeza.

—¡Cuidado! —dijo otra vez.

—Habla —dijo el tercer ciego—. No cabe duda de que es un hombre.

—¡Uf! —dijo Pedro ante la tosquedad de su abrigo.

—¿Y has venido al mundo? —preguntó Pedro.

—He salido del mundo, más bien. Cruzando montañas y glaciares, justo por encima de allí, a medio camino del sol. He salido de un mundo inmenso que baja hasta el mar después de un viaje de doce días.

Apenas parecían prestarle atención.

—Nuestros padres nos contaron que los hombres podían ser criados por las fuerzas de la Naturaleza —dijo Correa—. Por el calor de las cosas y la humedad y la podredumbre… la podredumbre.

—Llevémosle ante los ancianos —dijo Pedro.

—Grita primero —dijo Correa—, no sea que vayan a asustarse los niños. Este es un acontecimiento extraordinario.

Así que gritaron, y Pedro cogió el primero a Núñez de la mano para conducirlo hasta las casas. Núñez apartó la mano.

—Puedo ver —dijo.

—¿Ver? —preguntó Correa.

—Sí, ver —dijo Núñez, volviéndose hacia él, y tropezando en el cubo de Pedro.

—Sus sentidos son todavía imperfectos —dijo el tercer ciego—. Tropieza y dice palabras sin sentido. Llévale de la mano.

—Como quieras —dijo Núñez, y, riendo, se dejó llevar.

Era como si no supieran nada de la vista.

Bueno, a su debido tiempo los instruiría.

Oyó los gritos de la gente, y vio un gran número de personas que se arremolinaban en la calle principal de la aldea.

Comprobó que ese primer encuentro con la población del país de los ciegos ponía a prueba sus nervios y su paciencia más de lo que había previsto. Mientras se acercaba a él, el lugar parecía más grande, y más extrañas las manchas de enyesado, y empezó a rodearle una multitud de niños y hombres y mujeres (notó complacido que algunas de las mujeres y las jóvenes tenían unos rostros muy dulces, a pesar de que sus ojos estaban cerrados y hundidos), le sujetaban, le tocaban con unas manos suaves y sensibles, le olisqueaban y escuchaban cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, algunas muchachas y algunos niños permanecieron al margen, como si tuvieran miedo, y lo cierto es que la voz de Núñez parecía áspera y bronca comparada con las notas más suaves de éstos. Formaron un tumulto en torno a él. Sus tres guías permanecieron junto a Núñez haciendo un esfuerzo digno de unos propietarios, y decían una y otra vez:

—Un hombre salvaje llegado de más allá de las rocas.

—De Bogotá —dijo él—. De Bogotá. Está más allá de las cumbres de las montañas.

—Un hombre bárbaro… que usa palabras bárbaras —dijo Pedro—. ¿Habéis oído eso… Bogotá? Su mente apenas está formada. Sólo posee los rudimentos del lenguaje.

Un niño le pellizcó una mano.

—¡Bogotá! —dijo en son de burla.

—¡Ay! Una ciudad distinta de vuestra aldea. Vengo de un mundo más grande… donde los hombres tienen ojos y ven.

—Se llama Bogotá —decían.

—Tropezó —dijo Correa—. Tropezó dos veces mientras veníamos hacia aquí.

—Llevémosle hasta los ancianos.

Y de golpe le empujaron por una puerta que daba a una habitación oscura como boca de lobo, salvo por el hecho de que en un extremo brillaba débilmente un fuego. La muchedumbre se agolpó tras él y tapó hasta el más débil resplandor del día, y antes de que él pudiera detenerse se cayó de cabeza al tropezar con los pies de un hombre sentado. Mientras caía golpeó con un brazo incontrolado el rostro de alguien; sintió el suave impacto de las facciones de alguien y oyó un grito de furia, y por un momento forcejeó con un montón de manos que le sujetaban. Era una lucha desigual. Tuvo entonces un atisbo de su situación, y se quedó quieto.

—Me caí —dijo—. No podía ver nada en esta oscuridad absoluta.

Hubo una pausa, como si las personas invisibles que le rodeaban estuvieran tratando de entender sus palabras. Entonces la voz de Correa dijo:

—Apenas está recién formado. Tropieza al caminar y mezcla en su discurso palabras que carecen de significado.

Otros también dijeron sobre él cosas que no oyó o no entendió totalmente.

—¿Puedo levantarme? —preguntó en una pausa—. No voy a volver a pelearme con vosotros.

Consultaron entre ellos, y le dejaron ponerse en pie.

La voz de un anciano empezó a hacerle preguntas, y Núñez se encontró a sí mismo tratando de explicar el mundo inmenso del que había caído, y el cielo y las montañas y la vista y otras maravillas parecidas, a esos ancianos que estaban sentados en la oscuridad, en el país de los ciegos. Y, para su sorpresa, no quisieron creer ni entender nada de lo que él les contó. Ni siquiera entendieron muchas de sus palabras. Esta gente había estado ciega y apartada del mundo visible durante catorce generaciones; los nombres de todas las cosas visibles se habían borrado y habían cambiado; la historia del mundo exterior se había borrado, convertida en un cuento para niños; y ellos habían dejado de preocuparse por todo cuanto estuviera más allá de las rocosas laderas y el muro circular. Hombres ciegos de genio habían surgido entre ellos y habían puesto en cuestión los restos de las creencias y las tradiciones que habían conservado de los tiempos en que veían, y habían rechazado como torpes fantasías todas esas cosas y las habían reemplazado con nuevas y más sensatas explicaciones. La mayor parte de su imaginación se había marchitado con sus ojos, y habían creado nuevas imaginaciones con sus oídos y las yemas de sus dedos, que eran cada vez más sensibles. Lentamente Núñez se dio cuenta de que sus expectativas de provocar asombro y reverencia por sus orígenes y sus dotes no se iban a ver satisfechas; y, después de que su torpe intento de explicarles la vista hubiera sido descartado como la confusa versión de un ser recién formado que intenta describir las maravillas de sus incoherentes sensaciones, un poco defraudado accedió a escuchar las lecciones que tenían que darle. Y el más anciano de los ciegos le explicó la vida, la filosofía y la religión, cómo el mundo —con lo que quería decir el valle— había sido al principio un hueco vacío en las rocas, y luego habían llegado, en primer lugar, cosas inanimadas desprovistas del don del tacto, y llamas y algunas otras criaturas apenas dotadas de inteligencia, y luego los hombres, y al final los ángeles, a quienes se podía oír cantar y revolotear, pero a quienes nadie podía tocar, cosa que asombró enormemente a Núñez hasta que pensó en los pájaros.

El anciano continuó explicándole a Núñez que el tiempo había sido dividido en frío y calor, que son para los ciegos el equivalente del día y la noche, y que lo razonable era dormir cuando hacía calor y trabajar cuando hacía frío, de tal manera que, si no hubiera sido por su llegada, todo el pueblo de los ciegos habría estado dormido. Dijo que Núñez tenía que haber sido creado especialmente para aprender y ponerse al servicio de la sabiduría que ellos habían adquirido, y que, a pesar de todas sus incoherencias mentales y de su torpe comportamiento, tenía que ser valiente, y hacer lo posible por aprender, y cuando dijo esto toda la gente que había en el umbral se lanzó a murmurar animándole. Dijo que la noche —porque los ciegos llaman noche a su día— hacía ya tiempo que había pasado, y que era conveniente que todo el mundo se fuera a dormir. Le preguntó a Núñez si sabía dormir, y Núñez dijo que sí, pero que antes de dormir quería comer.

Le trajeron comida —leche de llama en un tazón, y un pan tosco y salado— y le llevaron a un lugar solitario para que pudiera comer sin que le oyeran y pudiera dormir hasta que el frío del atardecer en las montañas los despertara y empezaran un nuevo día. Pero Núñez no durmió en absoluto.

En vez de hacerlo, permaneció incorporado en el mismo sitio en que le habían dejado, permitiendo que sus miembros descansaran y dándoles vueltas sin parar a las inesperadas circunstancias de su llegada.

De vez en cuando se reía, a veces divertido, y otras indignado.

—¡Una inteligencia sin formar! —se decía—. ¡Aún carece de sentidos! Qué lejos están de pensar que han estado insultando al amo y señor que les ha enviado el cielo. Veo que tengo que hacerles entrar en razón. Tengo que pensar… Tengo que pensar.

Todavía estaba pensando cuando se puso el sol.

Núñez sabía apreciar la belleza de las cosas, y le pareció que el brillo de los campos nevados y los glaciares que se extendían por todo el valle era lo más hermoso que había visto en su vida. Su vista se paseó desde aquella gloria inaccesible hasta la aldea y los campos regados, que se hundían a gran velocidad en el crepúsculo, y bruscamente se apoderó de él una oleada de emoción, y desde el fondo de su corazón le agradeció a Dios que le hubiera sido concedido el don de la vista.

Oyó una voz que le llamaba desde fuera de la aldea.

—¡Eh, Bogotá! ¡Ven aquí!

Al oír esto dejó de sonreír. Ya enseñaría él a esta gente de una vez por todas lo que para un hombre significaba tener vista. Le buscarían, pero no le encontrarían.

—No te muevas, Bogotá —dijo la voz.

Se rió solapadamente, y se alejó del sendero con dos pasos furtivos.

—No pises la hierba, Bogotá. No está permitido.

Núñez apenas había oído el ruido que él mismo había hecho. Se detuvo perplejo.

El dueño de la voz subió corriendo hacia él por el sendero coloreado.

Él retrocedió hasta el camino.

—Aquí estoy —dijo.

—¿Por qué no acudiste cuando te llamé? —dijo el ciego—. ¿Hay que llevarte como a un niño? ¿No oyes el sendero al andar?

Núñez se rió.

—Lo veo.

—La palabra ver no existe —dijo el ciego, después de una pausa—. Déjate de locuras, y sigue el ruido de mis pasos.

Un poco molesto, Núñez le siguió.

—Ya llegará mi hora —dijo.

—Aprenderás —contestó el ciego—. Hay mucho que aprender en el mundo.

—¿Nadie te ha dicho que en el país de los ciegos el tuerto es el rey?

—¿Qué significa ciego? —preguntó desdeñosamente el ciego por encima de su hombro.

Pasaron cuatro días, y el quinto sorprendió al rey de los ciegos viviendo todavía de incógnito, como un extranjero torpe e inútil entre sus súbditos.

Comprobó que era mucho más difícil de lo que había supuesto entronizarse a sí mismo, y entre tanto, mientras meditaba su golpe de estado, hizo lo que se le dijo que hiciera y aprendió los usos y las costumbres del país de los ciegos. Le pareció una cosa particularmente pesada trabajar y andar de un sitio para otro de noche, y decidió que esa sería la primera cosa que cambiaría.

Esa gente llevaba una vida sencilla y laboriosa, dotada de todos los elementos de la virtud y la felicidad, tal y como estas cosas pueden ser entendidas por los hombres. Trabajaban, pero no de una forma opresiva; tenían ropa y comida suficiente para satisfacer sus necesidades; tenían días y épocas de descanso; a menudo tocaban música y cantaban; el amor crecía entre ellos, y los niños.

Era maravillosa la confianza y la precisión con la que iban y venían por su ordenado mundo. Todo se había hecho de acuerdo con sus necesidades; cada uno de los senderos radiales del área del valle formaba un ángulo constante con los demás, y se distinguía por una muesca especial en su acera; todos los obstáculos y las irregularidades de los senderos o el prado habían sido eliminados tiempo atrás; todos sus métodos y procedimientos se desprendían naturalmente de sus necesidades específicas. Sus sentidos se habían vuelto maravillosamente agudos; podían oír y calibrar el menor gesto de un hombre que se encontraba a una docena de pasos de distancia, podían incluso oír el latido de su corazón. Hacía mucho tiempo que entre ellos la entonación había reemplazado a la expresión, y el tacto al gesto, y su trabajo con la azada, la pala y la horca se llevaba a cabo con tanta libertad y confianza como el de cualquier jardinero. Su sentido del olfato era extraordinariamente fino; podían apreciar diferencias individuales con tanta facilidad como un perro, y cuidaban de las llamas, que vivían en lo alto de las rocas y venían al muro en busca de comida y abrigo, con facilidad y confianza. Sólo cuando Núñez hizo por fin valer sus derechos pudo comprobar lo fáciles y confiados que podían ser sus movimientos.

Sólo se rebeló después de haber intentado convencerlos.

Al principio intentó varias veces hablarles de la vista.

—Eh, vosotros, escuchadme un momento —decía—. Hay cosas de mí que no entendéis.

En una o dos ocasiones uno o dos de ellos le prestaron atención; se sentaron con los ojos mirando hacia abajo y los oídos vueltos inteligentemente hacia él, e hizo cuanto pudo por explicarles lo que era ver. Entre sus oyentes había una chica con los párpados menos colorados y hundidos que los demás, de manera que casi podía imaginarse que estaba ocultando sus ojos, a quien él especialmente esperaba convencer. Habló de las bellezas de la vista, de mirar las montañas, del cielo y del amanecer, y ellos le escuchaban con una divertida incredulidad que en seguida se volvió condenatoria. Le dijeron que ni siquiera había montañas, sino que el final de las rocas, donde las llamas pacían, era también el final del mundo; de allí partía el cavernoso techo del universo, desde donde caían el rocío y las avalanchas; y cuando él sostuvo tenazmente que el mundo no tenía ni un final ni un techo, como ellos suponían, le dijeron que sus ideas eran perversas. Mientras les describía el cielo y las nubes y las estrellas, todo aquello les parecía a ellos un espantoso vacío, un terrible espacio en blanco en lugar del tejado uniforme que protegía las cosas en las que creían; era un artículo de fe entre ellos que el tejado de la caverna era exquisitamente suave al tacto. Advirtió que de alguna forma les estaba asustando, y abandonó por completo ese aspecto del asunto, y trató de mostrarles el valor práctico de la vista. Una mañana vio a Pedro en el denominado sendero Diecisiete, acercándose a las casas del centro, pero todavía demasiado alejado como para ser oído u olfateado, y se lo dijo a ellos.

—Dentro de un momento —profetizó—, Pedro estará aquí.

Un hombre observó que Pedro no tenía nada que hacer en el sendero Diecisiete, y entonces, como para confirmarlo, aquel individuo dobló transversalmente, mientras se acercaba, hacia el sendero Diez, dirigiéndose con pasos ágiles hacia el muro exterior. Se burlaron de Núñez porque Pedro no llegó, y más tarde, cuando le hizo a Pedro algunas preguntas para salvar su reputación, Pedro las desmintió y se enfrentó con él, y a partir de ese día le fue hostil.

Luego les indujo a que le dejaran hacer, acompañado por un individuo complaciente, un largo recorrido hacia el muro por los prados en declive, y a su acompañante le prometió describirle todo cuanto ocurriera entre las casas. Señaló algunas idas y venidas, pero las cosas que realmente parecían significar algo para esta gente —las únicas cosas de las que ellos tomaban nota para juzgarle— ocurrían dentro o detrás de las casas sin ventanas, y de éstas no podía ver ni decir nada; y fue tras esta tentativa fracasada, y tras las burlas que ellos no pudieron reprimir, cuando recurrió a la fuerza. Pensó en coger una pala y en usarla para tumbar sin previo aviso a uno o dos de ellos, y de este modo, en una pelea limpia, mostrarles la ventajas que proporcionaba la vista. Llevó su resolución hasta coger la pala, y entonces descubrió algo acerca de sí mismo, y era que le resultaba imposible golpear a un ciego a sangre fría.

Vaciló, y advirtió que todos se habían dado cuenta de que había cogido la pala. Permanecieron alerta, con las cabezas inclinadas hacia un lado y los oídos vueltos hacia él, pendientes de lo que haría a continuación.

—Deja esa pala —dijo uno de ellos, y él sintió una suerte de horror impotente. Estuvo a punto de obedecer.

Entonces arrojó a uno de ellos, de espaldas, contra la pared de una casa, y echó a correr hasta que se encontró fuera de la aldea.

Entró de través en uno de sus prados, dejando tras él un rastro de hierba pisada, y después se sentó al lado de uno de sus caminos. Sintió esa especie de excitación que se apodera de todos los hombres al empezar una pelea, pero sobre todo se sintió perplejo. Empezó a darse cuenta de que uno no puede luchar a gusto contra criaturas que se hallan en un plano mental distinto del propio. A lo lejos vio un gran número de hombres, armados con palas y garrotes, que se apartaban de la calle de las casas y avanzaban hacia él desplegados en línea a lo largo de los diversos senderos.

Avanzaban lentamente, hablándose entre sí con frecuencia, y de vez en cuando todo el cordón se detenía y olisqueaba el aire y escuchaba.

Núñez se rió la primera vez que les vio hacer esto. Pero después ya no volvió a reírse.

Uno de ellos descubrió su rastro en la hierba del prado, y se agachó y tanteó para averiguar la dirección que debía seguir.

Durante cinco minutos contempló las lentas evoluciones del cordón, y entonces su vaga intención de hacer algo se volvió frenética. Se levantó, dio un paso o dos hacia el muro circular, se dio la vuelta, y desanduvo un poco el camino. Ahí estaban todos, dispuestos en forma de semicírculo, quietos y a la escucha.

Él también se quedó quieto, agarrando su pala con fuerza y con las dos manos. ¿Debía cargar contra ellos?

El pulso le latía en los oídos al ritmo de «¡En el país de los ciegos el tuerto es el rey!».

¿Debía cargar contra ellos?

Se dio la vuelta para mirar el muro que tenía detrás, alto e inaccesible —inaccesible a causa de la uniformidad de su enyesado, pero horadado además por muchas puertecitas— y a la línea de perseguidores que se acercaba. Detrás de éstos, acudían otros desde la calle de las casas.

¿Debía cargar contra ellos?

—¡Bogotá! —le llamó uno de ellos—. ¿Dónde estás, Bogotá?

Agarró su pala con más fuerza todavía, y descendió por los prados en dirección a las viviendas y, no bien se movió, ellos convergieron hacia él. «Los mataré si me tocan», se prometió. «Por Dios que lo haré. Los golpearé». Gritó:

—Mirad, voy a hacer lo que quiera en este valle. ¿Me oís? ¡Voy a hacer lo que quiera y a ir donde quiera!

Se movían hacia él con rapidez, a tientas, pero moviéndose con agilidad. Era como jugar a la gallina ciega, sólo que todos los participantes excepto uno llevaban los ojos vendados.

—¡Apresadle! —gritó uno.

Y se encontró en el arco de una curva de perseguidores que se movía. De repente sintió que debía actuar con rapidez y resolución.

—No entendéis nada —gritó con una voz que quería ser potente y resuelta, y que se le quebró—. Vosotros estáis ciegos, y yo puedo ver. ¡Dejadme en paz!

—¡Bogotá! ¡Deja esa pala y sal de la hierba!

La última orden, grotesca dentro de su civilizada familiaridad, resonó con un timbre de furia.

—Os voy a hacer daño —dijo, sollozando de emoción—. Os aseguro que os voy a hacer daño. ¡Dejadme en paz!

Echó a correr, sin saber con exactitud hacia dónde corría. Corrió alejándose del ciego más próximo, porque le pareció horroroso golpearle. Se detuvo, y luego hizo un intento de escapar de las filas que se estrechaban sobre él. Se dirigió hacia donde el hueco era mayor y, con una rápida percepción de la proximidad de sus pasos, los hombres que estaban a cada lado se apresuraron a juntarse. Dio un salto hacia delante, y entonces vio que iban a atraparlo, y descargó un golpe con la pala. Notó el golpe sordo contra la mano y el brazo, y el hombre se desplomó con un grito de dolor, y él supo que era libre.

¡Libre! Y acto seguido estaba de nuevo junto a la calle de las casas, donde unos ciegos, blandiendo palas y estacas, corrían de un lado para otro con una especie de rapidez razonada.

Oyó pasos tras él justo a tiempo, y vio a un hombre alto que, guiado por el ruido que emitía, se precipitaba contra él golpeando. Perdió los nervios, le tiró la pala a su antagonista, se dio la vuelta y huyó, casi chillando mientras esquivaba a otro.

Era presa del pánico. Furiosamente corrió de un lado para otro, dando quiebros cuando no había ninguna necesidad de dar quiebros, y tropezando, víctima de su ansiedad por ver cuanto le rodeaba. En un momento dado se cayó y ellos oyeron su caída. Allá lejos, en el muro circular, una pequeña puerta le pareció un cielo, y echó a correr frenéticamente hacia ella. Ni siquiera se volvió a mirar a sus perseguidores hasta que llegó a ella, y eso que había tropezado al cruzar el puente, había trepado un poco por las rocas para sorpresa y consternación de una llama joven, que de un salto se perdió de vista, y se había tumbado entre sollozos a recobrar el aliento.

Y así acabó su golpe de estado.

Durante dos días con sus noches, sin comida ni techo, permaneció al otro lado del muro del valle de los ciegos, y meditó sobre los asombrosos acontecimientos que había vivido. Durante estas meditaciones repetía frecuentemente, y cada vez con mayor escarnio, el desacreditado refrán: «En el país de los ciegos el tuerto es el rey». Pensaba sobre todo en alguna forma de luchar contra esa gente, y de conquistarla, y llegó a la conclusión de que no tenía a su alcance ningún instrumento eficaz para hacerlo. No tenía armas, y ahora le iba a ser muy difícil conseguir una.

El cáncer de la civilización le había alcanzado incluso en Bogotá, y se sentía incapaz de bajar y asesinar a un ciego. Desde luego, si conseguía hacerlo, podría imponer sus condiciones bajo la amenaza de asesinarlos a todos. ¡Pero tarde o temprano tendría que dormir!

También intentó encontrar comida entre los pinos, acomodarse bajo sus ramas mientras helaba por las noches, y, con menos convicción, cazar una llama mediante una estratagema, para intentar matarla —quizá golpeándola con una piedra— y quizá conseguir así, finalmente, comerse un trozo. Pero las llamas no se fiaban de él y le miraban con unos ojos marrones y desconfiados, y escupían cuando se acercaba. El segundo día se adueñaron de él el miedo y los temblores. Finalmente bajó gateando hasta el muro del país de los ciegos y trató de llegar a un acuerdo. Gateó a lo largo del torrente, gritando, hasta que dos ciegos salieron por la puerta y hablaron con él.

—Estaba loco —dijo—. Pero tened en cuenta que mi formación era reciente.

Dijeron que eso estaba mejor.

Les dijo que ahora era más sensato, y que se arrepentía de todo lo que había hecho.

Luego le saltaron las lágrimas, porque estaba muy débil y enfermo, y ellos lo interpretaron como un signo favorable.

Le preguntaron si todavía pensaba que podía ver.

—No —dijo—. Eso era una locura. Esa palabra no significa nada… ¡Menos que nada!

Le preguntaron qué había por encima de sus cabezas.

—A una altura aproximada de cien hombres hay un techo que sobrevuela el mundo, un techo de roca, y muy, muy suave. Rompió a llorar de nuevo, histéricamente. —Antes de que me preguntéis nada más, dadme algo de comer o me moriré.

Esperaba terribles castigos, pero esos ciegos eran capaces de practicar la tolerancia. No consideraron su rebelión sino como una prueba más de la idiotez e inferioridad naturales del hombre; y después de azotarle, le encargaron los trabajos más pesados y más simples que podían encargarle a nadie, y él, incapaz de ver otra forma de vida, hizo sumisamente lo que se le dijo que hiciera.

Pasó una temporada enfermo, y le cuidaron cariñosamente. Esto refinó su sumisión. Pero insistieron en que guardara cama a oscuras, y esto acrecentó su desdicha. Y acudieron filósofos ciegos y le hablaron de la execrable liviandad de su mente, y le reprocharon de una forma tan impresionante sus dudas acerca del techo de roca que cubría su cacerola cósmica que llegó a pensar si no era víctima de una alucinación al no verlo sobre su cabeza.

Fue así como Núñez se convirtió en un ciudadano del país de los ciegos, y aquella gente dejó de ser para él gente en general y se convirtió en una serie de individuos familiares, mientras al otro lado de las montañas el mundo se volvía cada vez más remoto e irreal. Estaba Yacob, su amo, un hombre afable cuando no estaba enfadado; estaba Pedro, el sobrino de Yacob; y estaba Medina-Saroté, que era la hija menor de Yacob. No era muy apreciada en el mundo de los ciegos, porque tenía un rostro bien definido, y carecía de esa satisfactoria tersura satinada que entre los ciegos constituye el ideal de belleza femenina; pero Núñez al principio pensó que era hermosa, y luego que era el ser más hermoso que había en toda la creación. Sus párpados no estaban hundidos ni enrojecidos, como era habitual en el valle, sino que parecía que pudieran abrirse de nuevo en cualquier momento; y tenía unas pestañas largas, lo que era considerado una grave deformidad. Y su voz era potente, y no satisfacía los delicados oídos de los cortejadores del valle. De manera que no tenía ningún pretendiente.

Llegó un momento en que Núñez pensó que, si podía conquistarla, se resignaría a vivir en el valle durante el resto de su vida.

La espiaba; buscaba oportunidades de hacerle pequeños favores, y pronto comprobó que ella le observaba. Una vez, en una reunión celebrada en un día de descanso, se sentaron uno junto al otro a la débil luz de las estrellas, y la música era dulce. La mano de Núñez se posó sobre la de ella y se atrevió a apretarla. Entonces, muy tiernamente, ella le devolvió el apretón. Y un día, mientras estaban comiendo en la oscuridad, él notó que la mano de ella le buscaba con mucha suavidad, y en aquel momento se levantó por casualidad una llamarada de fuego y vio la ternura pintada en su rostro.

Intentó hablar con ella.

Un día se llegó hasta ella, que estaba sentada hilando a la luz veraniega de la luna. La luz la convertía en un ser de plata y misterio. Se sentó a sus pies y le dijo que la quería, y le dijo también que le parecía muy hermosa. Tenía una voz de enamorado, y hablaba con una tierna reverencia que lindaba con el temor, y ella nunca se había sentido adorada. No le dio una respuesta definitiva, pero era evidente que sus palabras la habían complacido.

Después de esto hablaba con ella cada vez que se presentaba la oportunidad. El valle se convirtió para él en el mundo, y el mundo que se extendía más allá de las montañas, donde los hombres vivían a la luz del sol, no le parecía más que un cuento de hadas que algún día le contaría al oído a su amiga. De una forma tímida y vacilante, le habló de la vista.

A ella la vista le pareció la más poética de las fantasías, y escuchaba con culpable indulgencia las descripciones que él le hacía de las estrellas y las montañas y de la dulzura y el blancor de su propia belleza. No le creía, apenas podía entender, pero estaba misteriosamente fascinada, y a él le parecía que lo entendía todo.

Su amor le hizo perder el miedo y envalentonarse. Al poco tiempo le propuso pedirla en matrimonio a Yacob y a los mayores, pero ella tuvo miedo y aplazó la propuesta. Y fue una de sus hermanas mayores la primera en decirle a Yacob que Medina-Saroté y Núñez estaban enamorados.

Desde el principio hubo una fuerte oposición al matrimonio de Núñez con Medina-Saroté; y no porque la tuvieran a ella en muy alta estima, sino porque a él le consideraban un ser aparte, un idiota incompetente que se hallaba por debajo del nivel admisible en un hombre. Las hermanas de ella se opusieron amargamente, argumentando que esa unión las desacreditaría; y el viejo Yacob, a pesar de que había acabado por desarrollar una especie de afecto hacia aquel siervo torpe y obediente, movió la cabeza y dijo que aquello no podía ser. Todos los jóvenes estaban furiosos ante la idea de corromper la raza, y uno de ellos llegó a insultar y a golpear a Núñez. Este le devolvió el golpe. Fue entonces cuando por primera vez apreció las ventajas de poder ver, aunque fuera en la penumbra, y cuando acabó aquella pelea nadie volvió a atreverse a levantarle la mano. Pero seguían pensando que su matrimonio era imposible.

El viejo Yacob sentía una ternura especial por su hija pequeña, y le dolía que viniera a llorar sobre su hombro.

—Mira, querida, es que es un idiota. Padece alucinaciones; no es capaz de hacer nada bien.

—Ya lo sé —lloraba Medina-Saroté—. Pero está mucho mejor de lo que estaba. Ha mejorado. Y es fuerte, papá, y amable, más fuerte y más amable que cualquier otro hombre en el mundo. Y me quiere, y, papá, yo le quiero a él.

El viejo Yacob se sentía muy desgraciado ante el desconsuelo de su hija, y además —cosa que lo volvía todo aún más triste— a él había muchas cosas en Núñez que le gustaban. Así que fue y se sentó en la sombría cámara del consejo con los otros ancianos y siguió el curso de la conversación, y en el momento oportuno dijo:

—Está mejor de lo que estaba. Es muy probable que algún día comprobemos que está tan cuerdo como nosotros.

Al rato uno de los ancianos, que estaba sumido en una profunda meditación, tuvo una idea. Era el gran doctor del pueblo, su hechicero, y poseía una mente muy filosófica e inventiva, y la idea de curar a Núñez de sus peculiaridades le atraía. Un día en que Yacob estaba presente volvió al asunto de Núñez.

—He examinado a Bogotá —dijo—, y tengo más claro su caso. Me parece muy probable que pueda curarse.

—Ese ha sido siempre mi deseo —dijo el viejo Yacob.

—Tiene una afección en el cerebro —dijo el doctor ciego.

Los ancianos murmuraron asintiendo.

—¿Y cuál es esa afección?

—¡Ah! —dijo el viejo Yacob.

—Esta —dijo el doctor, respondiendo a su propia pregunta—. Esas cosas extrañas llamadas ojos, y que existen para dotar de una suave y agradable depresión al rostro, están tan enfermas, en el caso de Bogotá, que le han afectado el cerebro. Están enormemente distendidas, tiene pestañas, y sus párpados se mueven, y en consecuencia tiene el cerebro en un estado de permanente irritación y deterioro.

—¿De verdad? —dijo el viejo Yacob—. ¿De verdad?

—Y creo que puedo afirmar con razonable certeza que todo lo que tenemos que hacer, para curarle completamente, es una sencilla operación quirúrgica, esto es, extirparle esos cuerpos irritantes.

—¿Y entonces se volverá cuerdo?

—Entonces se volverá absolutamente cuerdo, y será un ciudadano admirable.

—¡Doy gracias a Dios por la ciencia! —dijo el viejo Yacob, y fue a darle a Núñez la feliz noticia.

Pero la forma en que Núñez recibió la buena nueva le pareció fría y decepcionante.

—Por el aire que adoptas —dijo—, cualquiera podría pensar que no te importa mi hija.

Fue Medina-Saroté quien convenció a Núñez para que se pusiera en las manos de los cirujanos ciegos.

—¿Tú, precisamente tú, no querrás que pierda el don de la vista? —le dijo él.

Ella meneó la cabeza.

—Mi mundo es la vista.

Ella bajó más aún la cabeza.

—Hay cosas hermosas, cosas pequeñas y hermosas: las flores, los líquenes sobre las rocas, la ligereza y la suavidad de un trozo de piel, el cielo remoto con las nubes a la deriva, los crepúsculos y las estrellas. Y estás tú. Sólo por ti ya vale la pena gozar de la vista, para ver tu cara dulce y serena, tus labios bondadosos, tus hermosas y queridas manos entrecruzadas… Son estos ojos míos que tú has conquistado, estos ojos que me atan a ti, lo que buscan esos idiotas. No podría volver a verte nunca, sólo podría tocarte y oírte. Debería resignarme a ese techo de roca y piedra y oscuridad, ese horrible techo bajo el cual tu imaginación se detiene… No, tú no querrás que haga eso, ¿verdad?

Una duda terrible había surgido en él. Se detuvo, y dejó la pregunta en el aire.

—A veces —dijo ella—, me gustaría… Hizo una pausa.

—¿Sí? —dijo él, con cierta aprensión.

—A veces me gustaría… que no hablases así.

—¿Cómo?

—Ya sé que es bonito, es tu imaginación. Y me encanta, pero ahora…

Sintió un escalofrío.

—¿Ahora? —dijo débilmente.

Ella permaneció inmóvil.

—Quieres decir que… tú crees que… quizá me sentiría mejor si…

Se estaba haciendo una rápida composición de lugar. Sintió rabia, rabia de verdad ante el rumbo absurdo que tomaba el destino, pero también simpatía por la incapacidad de entender de ella, una simpatía muy próxima a la piedad.

—Querida —dijo, y por la palidez del rostro de ella comprendió la intensidad con que su espíritu luchaba contra las cosas que no podía decir. La rodeó con sus brazos, le besó una oreja, y permanecieron sentados en silencio durante un rato.

—¿Y si lo aceptara? —dijo él por fin, con una voz muy dulce.

Ella le echó los brazos al cuello, llorando desesperadamente.

—¡Oh, si aceptaras —sollozó—, si de verdad aceptaras!

Durante la semana que precedió a la operación que iba a elevarle desde su servidumbre e inferioridad hasta el nivel de un ciudadano ciego, Núñez no conoció el sueño, y a lo largo de las cálidas horas de sol, mientras los otros dormían dichosos, él permanecía sentado, cavilando, o vagaba sin propósito, tratando de que su mente le resolviera el dilema. Había dado una respuesta, había dado su consentimiento, pero aún no estaba seguro. Y por fin se agotó el periodo de labor, el sol se alzó esplendoroso por encima de las cumbres doradas, y empezó el último día en que podría gozar de su vista. Pasó algunos minutos con Medina-Saroté antes de que ella se fuera a dormir.

—Mañana —dijo él—, ya no veré.

—Amor mío —respondió ella, y le estrechó las manos con toda su fuerza.

—Casi no te harán daño —dijo ella—; y vas a padecer este dolor, vas a padecerlo, mi amor, por mí. Querido, si el corazón y la vida de una mujer son capaces de hacerlo, te pagaré con creces. Mi amor, amor mío, el de la tierna voz, te pagaré con creces.

Se sintió saturado de piedad por sí mismo y por ella.

La tomó en los brazos, y apretó sus labios contra los de ella, y miró por última vez su dulce rostro.

—¡Adiós! —le susurró a esa querida visión—. ¡Adiós!

Y luego se alejó en silencio.

Ella pudo oír sus lentos pasos alejándose, y algo que percibió en su ritmo la sumió en un llanto desconsolado.

Él tenía firmemente decidido irse a un lugar solitario donde unos narcisos blancos embellecían los prados, y permanecer allí hasta que llegara la hora de su sacrificio, pero mientras se dirigía hacia allí levantó la vista y vio la mañana, la mañana como un ángel de dorada armadura, que bajaba por los barrancos…

Le pareció que, ante este esplendor, él y su mundo ciego del valle y su amor no eran después de todo más que un pozo de pecado.

No se desvió tal y como había previsto, sino que prosiguió, y cruzó el muro circular y trepó por las rocas, y sus ojos no se apartaban del hielo y la nieve iluminados por el sol.

Vio su infinita belleza, y su imaginación pasó por encima de ellos hasta llegar a las cosas a las que iba a renunciar para siempre.

Pensó en aquel mundo libre y enorme del que estaba apartado, aquel mundo que era su mundo, y tuvo una visión de aquellas remotas pendientes que estaban más allá de la distancia, con Bogotá, un lugar de una belleza multitudinaria y turbulenta, un esplendor de día, un misterio luminoso de noche, un lugar de palacios y fuentes y estatuas y blancas casas, hermosamente situado a media distancia. Pensó que durante uno o dos días uno podía bajar cruzando pasos, acercándose cada vez más a sus calles atareadas y a sus costumbres. Pensó en el viaje en río, un día tras otro, desde el gran Bogotá hasta el mundo aún más grande que había más allá, a través de ciudades y pueblos, bosques y lugares desiertos, el río impetuoso un día tras otro, hasta que sus riberas retrocedieran y los grandes barcos de vapor pasaran salpicando, y uno había llegado al mar; el mar ilimitado, con sus millares y millares de islas y sus barcos vistos confusamente en la distancia, en su incesante ir y venir por aquel mundo enorme. Y allí, libre del acoso de las montañas, uno podía ver el cielo; el cielo, y no el disco que se veía desde aquí, sino un arco de un azul inconmensurable, en cuyas profundidades abismales flotaban dando vueltas las estrellas…

Sus ojos escrutaron la gran cortina de montañas, examinándolas ansiosamente.

Por ejemplo, si uno subía en esa dirección, por aquella garganta y hasta aquella chimenea, entonces podía salir a lo alto de aquellos pinos atrofiados que se alineaban en una especie de saliente y seguían subiendo más y más hasta pasar por encima del desfiladero. ¿Y entonces? Aquel talud podría sortearse. Desde allí tal vez podría encontrar un camino que trepase hasta el precipicio que estaba debajo de la nieve; y, si aquella chimenea le fallaba, entonces otra que había más hacia el este podría servirle mejor para sus propósitos. ¿Y entonces? Entonces habría llegado a la nieve de color ámbar, y estaría a medio camino de la cumbre de aquellas hermosas desolaciones.

Se volvió para mirar a la aldea, y después se dio la vuelta del todo y la miró fijamente.

Pensó en Medina-Saroté, que se había convertido en algo pequeño y remoto.

Se dio otra vez la vuelta hacia esa pared que formaban las montañas, junto a las que le había sorprendido el día.

Entonces, con gran circunspección, empezó a trepar.

Ya no trepaba cuando llegó el crepúsculo, pero estaba muy arriba y muy lejos. Había estado aún más arriba, pero de todos modos estaba muy arriba. Tenía la ropa desgarrada y los miembros manchados de sangre, se había lastimado en muchos sitios, pero estaba tumbado y a sus anchas, y en su rostro había una sonrisa.

Desde donde descansaba, el valle parecía que estaba en un pozo, y a una distancia de casi una milla. Ya había caído la noche, brumosa y poblada de sombras, aunque las cimas de las montañas que le rodeaban eran objetos de luz y fuego. Las cimas de las montañas que le rodeaban eran objetos de luz y fuego, y los pequeños detalles de las rocas que tenía a mano estaban saturados de una belleza sutil, una veta de un mineral verde que desgarraba el gris, los destellos de la cara de un cristal aquí y allá, un liquen diminuto, anaranjado y minuciosamente hermoso junto a su rostro. Había sombras profundas y misteriosas en la garganta, de un azul tan intenso que se convertía en púrpura, y el púrpura en una oscuridad luminosa, y allá arriba estaba la ilimitada inmensidad del cielo. Pero no les prestó más atención a estas cosas, sino que se quedó allí tumbado, inactivo, sonriendo como si estuviera meramente satisfecho por haber escapado del valle de los ciegos, donde había imaginado que sería el rey.

Se apagó el resplandor del crepúsculo, y llegó la noche, y él aún seguía tumbado y apaciblemente satisfecho bajo las frías estrellas.