Relato de los extraños sucesos en la calle Aungier, de Sheridan Le Fanu

No vale la pena relatar mi historia; al menos, no vale la pena escribirla. En realidad, al contarla como me lo pidieron a veces, no me fue tan mal, aunque no soy yo quien debiera decirlo. Era una noche de invierno, y yo me encontraba ante un círculo de rostros inteligentes y ávidos, iluminados por un buen fuego después de la cena; afuera se levantaba el viento helado y gemía, mientras los comensales se hallaban en el interior, cómodos y abrigados. Pero es arriesgado hacerlo como usted me lo pide. La pluma, la tinta y el papel no son medios adecuados para transmitir lo maravilloso, y un «lector» es por cierto un animal más crítico que un «escucha». No obstante, si usted puede convencer a sus amigos de que lo lean al anochecer, y después que la conversación alrededor de la chimenea haya versado sobre cuentos emocionantes de ese terror vago e impreciso; en pocas palabras, si usted me asegura el mollia tempora fandi, me consagraré a la tarea, y diré lo que tengo que decir con mi mejor disposición. Bueno, pues, dadas estas condiciones, no diré más, y le contaré de manera sencilla cómo ocurrió todo.

Mi primo, Tom Ludlow, y yo estudiamos juntos medicina. Creo que hubiese sido un buen médico de haber insistido en la profesión, pero prefirió la Iglesia, pobre muchacho, y murió joven, víctima de la peste, contraída durante el noble desempeño de sus funciones. Pero, para nuestros fines, baste con decir que tenía un carácter reposado, aunque de naturaleza franca y alegre; era muy estricto en cuanto al cumplimiento de la verdad, y no se parecía a mí en modo alguno, pues mi temperamento es excitable y nervioso.

Mientras estudiábamos, mi tío Ludlow, el padre de Tom, compró tres o cuatro casas viejas en la calle Aungier. Una de ellas estaba desocupada. Él residía en el campo, y Tom propuso que nos estableciéramos en la casa vacía mientras no se alquilara; una opción que cumpliría el doble fin de situarnos cerca de la universidad y de nuestros lugares de diversión, y de ahorramos el pago de la renta semanal por el hospedaje.

Nuestro mobiliario era muy escaso; nuestro equipaje, modesto y rudimentario en extremo. En pocas palabras, nuestras posesiones eran casi tan austeras como las de un campamento militar. Así pues, llevamos a cabo nuestro plan no bien lo ideamos. El salón se convirtió en la sala de estar. A mí me tocó el dormitorio ubicado encima de la sala, y a Tom, el de atrás, en el mismo piso, cuarto que yo no hubiera ocupado por nada del mundo.

En primer lugar, la casa era muy, muy vieja. Tengo entendido que hace cincuenta años renovaron la fachada, pero aparte de eso no tenía nada moderno. El agente que la compró y rastreó los títulos a pedido de mi tío, me dijo que se vendió, junto a otras propiedades confiscadas, en la casa de remates Chichester, creo que en 1702; y había pertenecido a sir Thomas Hacket, quien fue alcalde de Dublín en los tiempos de Jacobo II. Cuántos años tenía entonces, no lo sé, pero, de todos modos, los años y los cambios sufridos a través del tiempo fueron suficientes para otorgarle ese aspecto misterioso y triste, excitante y depresivo a la vez, que es tan propio de la mayoría de las mansiones antiguas.

Se modernizaron muy poco los detalles, y quizá fuera mejor así, pues había algo extraño y anticuado en las paredes y techos, en la forma de las puertas y ventanas, en la posición peculiar de la repisa de la chimenea, situada en diagonal, en las vigas y las pesadas cornisas, además de la singular solidez de la ebanistería, desde las barandillas hasta los marcos de las ventanas. Todo eso era imposible de ocultar, y hubiera revelado su antigüedad debajo de innumerables capas de barniz y adornos modernos.

A decir verdad, se notaban algunos intentos, al punto de empapelar las salas, pero, de un modo u otro, el papel parecía tosco y fuera de lugar. La anciana, que atendía un pequeño bazar en el camino, y cuya hija —una solterona de cincuenta y dos años— era nuestra única criada desde el amanecer hasta su discreta retirada en cuanto terminaba de preparar el té en las dependencias de servicio, esta mujer, digo, lo recordaba, desde la época en que el juez Horrocks solía pasar allí sus días, agasajando a sus invitados con excelente carne de venado y vinos raros y añejos. (Éste se había ganado la reputación de ser un juez severo y «amigo de la horca» y acabó por colgarse él mismo bajo un rapto de «locura temporal», como sentenció el juez de primera instancia). En aquellos tiempos felices, tapices de cuero dorado adornaban las salas de estar y es muy posible que causaran una magnífica impresión, pues las habitaciones eran de veras espaciosas.

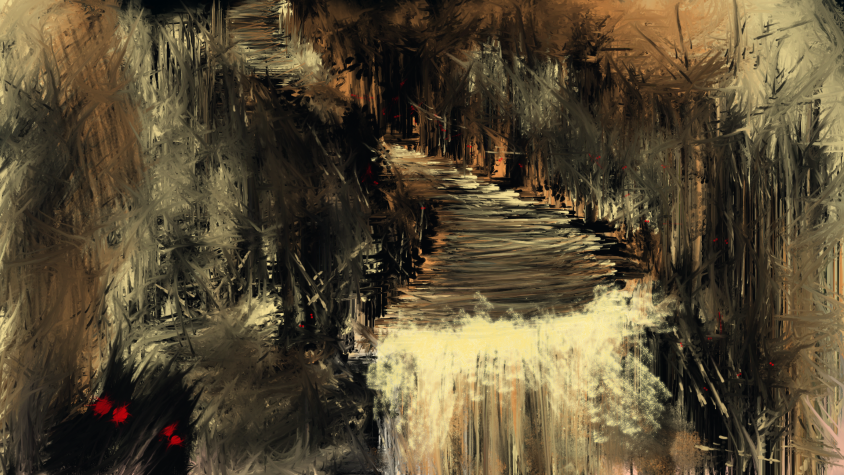

Los dormitorios tenían revestimientos, pero el del frente no era lóbrego; y en éste la hospitalidad de lo antiguo prevalecía sobre sus connotaciones sombrías. Pero el dormitorio de atrás, por compatibilidad de temperamentos, se había unido a la recámara y anulado la separación. Tenía dos ventanas sombrías ubicadas de modo extraño, que miraban al vacío frente al pie de la cama, y con el recoveco oscuro propio de las viejas casas de Dublín, como un enorme armario fantasmal. Por la noche, este «nicho», como solía llamarlo nuestra mucama, tenía, a mi juicio, un carácter especialmente siniestro y sugerente. La vela distante y solitaria de Tom brillaba en vano con luz trémula en la oscuridad. Allí estaba siempre vigilándolo… siempre impenetrable. Pero esto creaba sólo una parte del efecto. No tengo palabras para expresar lo repulsiva que me resultaba toda la pieza. En sus trazos y proporciones había, supongo, discordancias latentes, cierta relación indescriptible y misteriosa, que perturbaba en forma confusa algún recóndito sentido de lo apropiado y lo seguro, y daba lugar a indescriptibles sospechas y recelos en la imaginación. En general, como dije al principio, por nada del mundo hubiera pasado una noche solo en ese cuarto.

Nunca pretendí ocultarle al pobre Tom mis debilidades supersticiosas, y él, por su parte, ridiculizaba mis temores con la mayor franqueza. Sin embargo, el escéptico estaba predestinado a recibir una dura lección, como se verá enseguida.

Al poco tiempo de ocupar nuestros respectivos dormitorios empecé a padecer una gran inquietud por las noches y trastornos en el sueño. Puesto que siempre había dormido profundamente y no era de ningún modo propenso a las pesadillas, supongo que estas molestias me tornaron muy intolerante. Así pues, en lugar de disfrutar de mi acostumbrado reposo, mi destino consistía ahora en «beber todos los horrores» cada noche. Luego de una serie inicial de sueños desagradables y espantosos, mis angustias adquirieron forma definitiva, y la misma visión, sin variaciones perceptibles en los detalles, me visitaba al menos (en promedio) dos veces por semana.

Ahora bien, este sueño, pesadilla o ilusión infernal —como se la quiera llamar— en cuya desgraciada víctima me convertí, se aparecía de la siguiente manera:

Yo veía, o imaginaba que veía, cada mueble y cada particularidad de la pieza donde dormía con la más abominable nitidez, a pesar de la profunda oscuridad. Esto, como es sabido, se da al margen de la pesadilla común. Pues bien, mientras me encontraba en ese estado de clarividencia, que consistía apenas en la iluminación del escenario donde iba a presentarse el monótono cuadro vivo del horror, razón de mis noches insoportables, mi atención, de manera inmutable, se dirigía —no sé por qué— a la ventana opuesta al pie de mi cama; y siempre con el mismo efecto, un sentimiento de anticipación espantoso, lento pero seguro, se apoderaba de mí. De algún modo, empecé a percibir que manos extrañas llevaban a cabo, para atormentarme, preparativos horribles e imprecisos en un lugar desconocido, y, luego de una pausa, que siempre me parecía igual, de pronto se asomaba una imagen por la ventana, donde se quedaba fija, como atraída por la electricidad, y entonces empezaba el castigo del horror que a veces llegaba a durar varias horas. La imagen pegada de ese modo misterioso a la ventana era el retrato de un viejo, en bata floreada de seda carmesí, cuyos pliegues podría describir, con un rostro que expresaba una rara mezcla de intelecto, lascivia y poder, pero a la vez siniestro y rodeado de presagios malignos. Tenía la nariz ganchuda, como el pico de un buitre; los ojos grandes, grises y saltones, e iluminados por una enorme crueldad fría y mortífera. Remataba estas facciones un gorro de terciopelo carmesí; los cabellos que aparecían por debajo del gorro habían encanecido con los años, pero las cejas conservaban su negrura original. Bien recuerdo cada línea, matiz y sombra de ese semblante, ¡y con razón! La mirada de esa cara infernal permanecía fija en mí, y la mía respondía a la inexplicable fascinación de una pesadilla, durante un período de angustia muy prolongado.

Por fin…

Cantaba el gallo y entonces desaparecía el demonio que me había esclavizado durante las espantosas vigilias de la noche; y, atormentado y nervioso, me levantaba para cumplir con las obligaciones del día.

Sentía —no sé por qué, pero puede deberse a la intensa angustia y profundas impresiones de horror sobrenatural, con el cual estaba asociada la extraña fantasmagoría— un insuperable rechazo a describir la naturaleza exacta de mis preocupaciones nocturnas a mi amigo y compañero. Por lo general, sin embargo, le decía que estaba obsesionado con sueños abominables; y, conforme al materialismo atribuido a la medicina, tratamos los dos de disipar mis miedos, no a través del exorcismo, sino por medio de un tónico reconfortante.

Le haré justicia a este tónico y admitiré con franqueza que el maldito retrato empezó a espaciar sus visitas bajo sus efectos. ¿Qué me dices? ¿Fue, pues, esa singular aparición —tan llena de carácter como de terror— una criatura de mi fantasía o la invención de mi pobre estómago? ¿Fue, en suma, subjetiva (para decirlo en la jerga técnica de nuestro tiempo), y no la intromisión y el ataque palpable de un agente externo? Reconozcamos, mi querido amigo, que eso carece de lógica. El espíritu perverso que cautivó mis sentidos bajo la forma de un retrato, bien pudo haber estado cerca de mí y haber sido igualmente enérgico y maligno aunque yo no lo hubiera visto. ¿Qué implica la totalidad del código moral de la religión revelada en cuanto al debido cuidado de nuestros cuerpos, a la sobriedad, la templanza, etc.? Hay una correspondencia obvia entre lo material y lo invisible. Hasta donde sabemos, la tonicidad saludable del sistema y su energía intacta pueden protegemos contra influencias que de otro modo volverían espantosa la vida. El mesmerista y el electrobiólogo fracasan, en promedio, con nueve de cada diez pacientes, y eso también puede ocurrirle al espíritu maligno. Para la producción de determinados fenómenos espirituales son indispensables condiciones especiales del sistema corporal. A veces la operación sale bien, pero a veces falla, eso es todo.

Descubrí después que mi compañero, escéptico al parecer, también tenía problemas. Pero en ese momento yo aún no lo sabía. Una noche en que, por milagro, me encontraba durmiendo profundamente, me despertaron unos pasos en el vestíbulo delante de mi pieza, seguidos de un ruido atronador que resultó ser el candelabro de bronce que el pobre Tom Ludlow había lanzado con todas sus fuerzas por encima de la barandilla, y que luego rebotó con gran estrépito hasta el segundo tramo de las escaleras; y casi al mismo tiempo, Tom abrió mi puerta de golpe e irrumpió de espaldas en mi cuarto en un estado de extrema agitación.

Salté de la cama y lo agarré del brazo antes de tener una idea clara de mi propia ubicación. Allí estábamos —en camisón, delante de la puerta abierta—, mirando a través de la vieja barandilla la ventana del vestíbulo, por la que brillaba la tenue luz de la luna opacada por las nubes.

—¿Qué pasa, Tom? ¿Qué te pasa? ¿Qué demonios te pasa, Tom? —le pregunté, sacudiéndolo nervioso, con impaciencia.

Respiró hondo antes de responderme, pero no con mucha coherencia.

—No, nada. Nada en absoluto. ¿Yo hablé? ¿Qué dije? ¿Dónde está la vela, Richard? Está oscuro. Yo… yo tenía una vela.

—Sí, muy oscuro —dije—. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no contestas, Tom? ¿Has perdido el juicio? ¿Qué pasa?

—¿Qué pasa? Ah, ya acabó. Debe de haber sido un sueño, nada más que un sueño, ¿no crees? No puede ser otra cosa que un sueño.

—Por supuesto —le contesté, muy nervioso—. Fue un sueño.

—Creí —dijo— que había un hombre en mi cuarto y… y salté de la cama y… ¿dónde está la vela?

—En tu cuarto, probablemente —respondí—. ¿Voy a buscarla?

—No, quédate aquí… no vayas. No importa… te pido que no vayas. Fue sólo un sueño. Cierra la puerta con llave, Dick. Me quedaré aquí contigo… estoy nervioso. Así que, Dick, sé bueno, enciende tu vela y abre la ventana… estoy en un estado calamitoso.

Hice lo que me pedía y, envuelto en una de mis mantas como Granuaile, nuestra heroína irlandesa del siglo XVI, se sentó al lado de mi cama.

Todo el mundo sabe lo contagioso que es el miedo de todo tipo, pero en especial la clase de miedo que experimentaba Tom en esas circunstancias. Yo no quería oír los pormenores de la espantosa visión que tanto lo había aterrado, y creo que por nada del mundo él los hubiese referido en ese preciso momento.

—No es necesario que me cuentes tu sueño disparatado, Tom —le dije, simulando indiferencia, pero en verdad al borde del pánico—. Hablemos de otra cosa. Es evidente que esta casa vieja y mugrienta nos hace daño a ambos, y que Dios me libre de quedarme más tiempo aquí, para sufrir indigestiones… y pasar noches horribles. De modo que mejor buscamos otro hospedaje, ¿no te parece?, de inmediato.

Tom estuvo de acuerdo, y después de una pausa, dijo:

—He estado pensando, Richard, que hace tiempo que no veo a mi padre, y he decidido ir a verlo mañana y regresar en uno o dos días, y podrías alquilar un piso para nosotros mientras tanto.

Supuse que esta decisión, sin duda el resultado de las visiones que lo habían atemorizado tan hondamente, se disiparía por la mañana junto con el abatimiento y las sombras de la noche. Pero estaba equivocado. Tom se fue al campo en cuanto amaneció, y acordamos que no bien encontrara hospedaje adecuado le avisaría por carta para que volviera de la casa del tío Ludlow.

Ahora bien, a pesar de lo ansioso que estaba por cambiar de alojamiento, sucedió que, debido a una serie de demoras y percances, pasó casi una semana antes de que pudiese cumplir con mi acuerdo y con el envío inmediato de la carta a Tom; y entretanto, su seguro servidor se vio envuelto en una o dos aventuras insignificantes, las cuales, pese a lo ridículas que puedan parecer hoy, minimizadas a la distancia, en aquel entonces estimularon en forma considerable, por cierto, mi deseo de mudarme.

Una o dos noches después de la partida de mi compañero, estaba sentado en mi dormitorio, al lado de la chimenea, con la puerta cerrada con llave y un vaso de ponche de whisky caliente sobre la estrafalaria mesa de patas largas; pues la mejor manera de mantener a raya a los espíritus negros y blancos, los espíritus azules y grises, que me rodeaban, consistía en seguir la costumbre recomendada por la sabiduría de mis antepasados, y «elevé mi espíritu con bebidas espirituosas». Dejé de lado el volumen de Anatomía, y me dediqué con placer, antes de beber el ponche y acostarme en la cama, a leer una media docena de páginas del Spectator. Y en eso oí pasos que bajaban por la escalera del desván. Eran las dos de la mañana y las calles estaban tan silenciosas como un camposanto. Por consiguiente, se oían los ruidos con perfecta nitidez. El andar era lento y pesado, caracterizado por la afectación y la gravedad de la edad avanzada, y descendía por la angosta escalera del piso superior, y, lo que hacía más singular el sonido era sin duda que los pies que lo producían estaban descalzos y bajaban tanteando el camino con golpes secos y torpes, muy desagradables al oído.

Sabía a ciencia cierta que mi asistente se había ido varias horas antes y que sólo yo quedaba en la casa. Era evidente también que la persona que bajaba por las escaleras no tenía la intención de disimular sus movimientos, sino que, por el contrario, parecía dispuesta a hacer más ruido aún y proceder con mayor premeditación sin necesidad alguna. Cuando los pasos llegaron al pie de la escalera delante de mi cuarto, parecieron detenerse, y supuse que en cualquier momento se abriría la puerta de golpe y entraría el personaje original del odioso retrato. Sin embargo, sentí un gran alivio pocos segundos después al oír que los pasos volvían a descender, en la misma forma, por las escaleras que desembocan en las salas, y luego, después de una pausa, iban de allí al piso de abajo, al recibidor, donde dejaron de oírse.

Ahora bien, cuando cesó el ruido, yo estaba hecho un atado de nervios, como suele decirse; había alcanzado un grado de excitación muy molesto. Me puse a escuchar, pero no se oía nada. Cobré ánimo para llevar a cabo una prueba decisiva y, con voz estentórea, grité por encima de las barandillas:

—¿Quién anda allí?

Pero la única respuesta que obtuve fue el eco de mi propia voz resonando en la vieja casa vacía… ningún nuevo movimiento; nada, en fin, que les diera a mis fastidiosas sensaciones una orientación concreta. Creo que en tales circunstancias hay algo muy desagradable y decepcionante en el sonido de la propia voz, cuando es proyectada en soledad y en vano. Intensificó mi sensación de aislamiento, y mis temores aumentaron al ver que la puerta, que yo estaba seguro de haber dejado abierta, estaba cerrada detrás de mí; con vaga inquietud, por temor a que me cortaran la retirada, entré en mi cuarto tan rápido como pude, y allí me quedé en un estado de aislamiento imaginario, y muy incómodo en efecto, hasta el amanecer.

Esa noche no apareció el huésped descalzo, pero la noche siguiente, cuando ya estaba acostado, en la oscuridad, creo que alrededor de la misma hora que la vez anterior, oí otra vez con nitidez los pasos del viejo bajando del desván.

Esta vez ya había bebido mi ponche, y por lo tanto mi estado de ánimo era excelente. Salté de la cama, agarré el atizador mientras pasaba al lado del fuego casi extinguido, y en un santiamén me encontré en el vestíbulo. En ese momento, ya había cesado el ruido, la oscuridad y el frío eran desalentadores, e imagínese mi horror cuando vi o creí ver un monstruo negro, no sé si con forma de hombre o de oso, de pie y de espaldas a la pared, en el vestíbulo frente a mí, con un par de ojos verdes que brillaban con luz tenue. Ahora bien, con toda franqueza le confesaré que la alacena donde colocamos a la vista nuestros platos y tazas estaba situada justo en aquel lugar, aunque en ese momento no lo recordé. Al mismo tiempo debo decirle con toda honestidad que, pese a la imaginación exaltada, nunca pude convencerme de que fui víctima de mi propia fantasía en este asunto, pues la aparición, después de uno o dos cambios de forma, como en un acto de transformación incipiente, empezó a avanzar hacia mí, ahora que lo pienso bien, en su forma original. Empujado más por el terror que por la audacia, le lancé el atizador por la cabeza con todas mis fuerzas; y con el acompañamiento de un horrible estrépito regresé a mi cuarto y cerré la puerta con doble llave. Entonces, apenas unos segundos después, oí que los espantosos pies descalzos bajaban por las escaleras, hasta que cesó el sonido en el recibidor, igual que la otra vez.

Si la aparición de la noche anterior fue una ilusión óptica producto de mi fantasía que jugueteaba con los oscuros contornos de la alacena, y si sus horribles ojos no eran más que tazas invertidas, tuve la satisfacción, de todos modos, de haberle lanzado el atizador con asombroso resultado, ya que, para decirlo con una de esas frases hechas, «mató a dos pájaros de un tiro», tal como pusieron en evidencia los trozos y fragmentos de mi juego de té. Hice todo lo posible por consolarme y llenarme de valor a partir de esas demostraciones, pero no funcionó. ¿Y qué puedo decir de esos espantosos pies descalzos y su continua marcha pesada, que marcaba los intervalos de la escalera a través de la soledad de mi casa embrujada, y a una hora en que no se manifestaba ningún influjo positivo? ¡Maldición! Todo este asunto era abominable. Me sentía muy desanimado y me horrorizaba la llegada de la noche.

Llegó, y empezó amenazante, con tormentas y ráfagas tenaces de lluvia deprimente. Las calles se volvieron silenciosas antes de lo acostumbrado; y a las doce de la noche no se oía nada excepto el inquietante golpeteo de la lluvia.

Me puse todo lo cómodo y abrigado que pude. Encendí dos velas en vez de una. Renuncié a la cama y me dispuse a salir, con la vela en la mano; pues, coute qui coute, estaba decidido a ver, si era visible, al ente que perturbaba la quietud nocturna de mi mansión. Estaba intranquilo y nervioso, e intenté en vano interesarme por mis libros. Caminé por el cuarto, silbando ya fuera música marcial o alegre, mientras que, de vez en cuando, intentaba escuchar el pavoroso ruido. Me senté y miré fijo la etiqueta cuadrada de la solemne y discreta botella negra, hasta que «EL MEJOR WHISKY AÑEJO DE MALTA DE FLANAGAN & CÍA.» se convirtió en una especie de callado acompañamiento de todas las especulaciones fantásticas y horribles que acosaban mi mente.

Entretanto, el silencio se hizo más profundo y la oscuridad, más tenebrosa. Traté en vano de escuchar el ruido de un vehículo o el alboroto atenuado de un riña en la distancia. Apenas se oía el rumor de un viento incipiente que surgió después de la tormenta que había atravesado las montañas de Dublín más allá del alcance del oído. En medio de esta enorme ciudad empecé a sentirme solo con la naturaleza, y sabe Dios qué más. Mi valor disminuía. Sin embargo, el ponche, que embrutece a tantos, me convirtió de nuevo en un hombre, justo a tiempo para oír, con firmeza y suficiente sangre fría, los pies desnudos, blandos y torpes que una vez más descendían por la escalera.

Tomé un candelabro con cierto estremecimiento. Mientras avanzaba traté de improvisar una oración, pero callé durante un momento para escuchar, y no logré terminarla. Los pasos continuaban. Confieso que dudé por unos segundos frente a la puerta, antes de armarme de valor y abrirla. Cuando eché una mirada, vi que el vestíbulo estaba vacío del todo: no había monstruo alguno en las escaleras, y, como el detestable sonido había cesado, me tranquilicé lo suficiente como para aventurarme hasta la barandilla. ¡Horror de los horrores! Uno o dos peldaños más abajo, la pisada sobrenatural golpeó el piso. Logré percibir algo en movimiento; era del tamaño del pie de Goliat: gris, pesado, y se sacudía con peso muerto de un escalón al otro. Por mi vida, nunca había visto o imaginado una rata gris más monstruosa.

Shakespeare dijo: «Hay hombres que no soportan un cerdo asado, y otros enloquecen al ver un gato». Estuve a punto de perder la cordura cuando vi esa rata, porque —ríase de mí, si lo desea— me lanzó lo que creo que fue una expresión de malicia indudablemente humana, y, al tiempo que se arrastraba casi entre mis pies y me observaba, podría jurar que vi —entonces lo pensé pero ahora estoy seguro— la mirada infernal y la cara odiosa de mi viejo amigo del retrato, impresas en el rostro de la enorme alimaña que tenía ante mí.

Regresé con rapidez a mi cuarto con una sensación de repugnancia y horror imposible de describir, y aseguré la puerta, como si al otro lado hubiera un león. ¡Maldito él o eso; maldito el retrato y su modelo! Tenía la sensación de que la rata —sí, la rata, la RATA que acababa de ver— era aquel ser maligno oculto bajo un disfraz, vagando por la casa en una de sus infernales diversiones nocturnas.

Temprano por la mañana, empecé a recorrer con grandes dificultades las calles fangosas, y, entre otras diligencias, envié una nota de urgencia a Tom, pidiéndole que volviera. Pero no bien regresé a la casa me encontré con un mensaje de mi «compinche» viajero, en el cual me anunciaba su arribo para el día siguiente. Me alegró la noticia en más de un sentido, ya que, por un lado, había tenido éxito en mi búsqueda de alojamiento, y por otro, la aventura medio ridícula y medio horrible de la noche anterior volvía especialmente gratos el cambio de ambiente y el retorno de mi compañero.

Esa noche, dormí en forma provisoria en mi nueva vivienda de la calle Digges, y a la mañana siguiente regresé a desayunar a la mansión embrujada, donde sin duda Tom acudiría de inmediato en cuanto llegase.

Estaba en lo cierto: llegó y una de sus primeras preguntas se refirió al principal motivo de nuestro cambio de residencia.

—Gracias a Dios —dijo, con auténtico fervor, al enterarse de que ya estaba todo arreglado—. Me alegro mucho por ti. En cuanto a mí, te aseguro que por nada en el mundo volvería a pasar una noche en esta espantosa casa vieja.

—¡Al diablo con la casa! —exclamé, con una sincera mezcla de miedo y aversión—. No hemos pasado ni un momento agradable desde que vinimos a vivir aquí.

Seguí hablando y de paso le conté mi aventura con la vieja rata hinchada.

—Bueno, si eso fuera todo —dijo mi primo, fingiendo no darle importancia al asunto—, no creo que me hubiese preocupado demasiado.

—Cierto, pero su mirada, su rostro, querido Tom —insistí—, si hubieses visto eso, habrías pensado que era cualquier cosa menos lo que las apariencias indicaban.

—Prefiero creer que el mejor prestidigitador en ese caso sería un gato grande y robusto —respondió, con una risita irritante.

—Pero ahora hablemos de tu propia aventura —dije, con brusquedad.

Ante esta provocación, miró a su alrededor con inquietud. Yo le había avivado un recuerdo muy desagradable.

—La oirás, Dick, te la contaré —dijo—, pero, por Dios, caballero, relatarla aquí me haría sentir muy incómodo, pese a que presentamos un frente demasiado sólido como para que los fantasmas se atrevan a entrometerse en este momento.

Aunque lo dijo en broma, creo que fue una apreciación seria. Nuestra criada estaba en un rincón del cuarto, guardando los trozos de la vajilla y del juego de té de porcelana en una canasta. Pronto dejó la tarea, y con la boca y los ojos muy abiertos se puso a escuchar absorta. Tom relató sus experiencias casi con estas mismas palabras:

—Lo vi tres veces, Dick, tres veces inconfundibles, y estoy absolutamente seguro de que tenía la intención de hacerme un daño infernal. Como te decía, yo estaba en peligro, en grave peligro; pues en el mejor de los casos, de no haber huido tan pronto, sin duda hubiese perdido la razón. Gracias a Dios, me escapé.

»La primera noche en que ocurrió este repulsivo episodio me hallaba acostado en la vieja cama de madera con la intención de dormir. Me repugna recordarlo. En realidad, estaba bien despierto, pese a que había apagado la vela y me mantenía inmóvil como si estuviera dormido; y, aunque inquietos en ocasiones, mis pensamientos se sucedían de modo alegre y placentero.

»Creo que, cuando oí un sonido en… en ese recoveco detestable y oscuro en el extremo del dormitorio, eran por lo menos las dos de la mañana. Parecía como si alguien arrastrara con lentitud un trozo de cuerda por el piso, levantándola y dejándola caer de nuevo, suavemente, en espirales. Me senté en la cama una o dos veces, pero no pude distinguir nada, así que llegué a la conclusión de que se trataba de los ratones del revestimiento de las paredes. No sentí ninguna emoción alarmante, excepto curiosidad, y poco después dejé de prestar atención.

»Mientras permanecía en ese estado, aunque parezca raro, sin sospechar al principio de la presencia de algo sobrenatural, vi de pronto a un viejo, más bien robusto y corpulento, en una especie de bata de color rojo apagado, con una gorra negra en la cabeza, que se movía con lentitud y dificultad en forma diagonal a través del dormitorio, desde el recoveco, pasando delante del pie de mi cama, hasta el antiguo armario de la leña a mi izquierda. Llevaba algo bajo el brazo: la cabeza le colgaba ligeramente hacia un lado; y, ¡Dios misericordioso!, cuando le vi la cara…».

Tom se calló por un momento, y luego continuó:

—Ese semblante funesto, que vivo o muerto nunca podré olvidar, reveló lo que era. Sin mirar a izquierda o derecha, pasó por mi lado, y entró en el armario ubicado cerca de la cabecera de la cama.

»Mientras se acercaba a mí esa especie pavorosa e indescriptible de muerte y culpa, sentí que ya no tenía la capacidad para hablar ni moverme, al igual que un cadáver. Muchas horas después de su desaparición, yo aún estaba demasiado aterrorizado y débil como para intentar algún movimiento. En cuanto llegó el día, me armé de valor y registré el cuarto, en especial el camino que pareció tomar el aterrador intruso, pero no había rastros de que alguien hubiese pasado por allí, ni señales visibles de desorden entre la leña que cubría el piso del armario.

»Empecé a recuperarme un poco en ese momento. Estaba rendido y exhausto, y por fin me venció un sueño febril. Bajé tarde, y al verte tan abatido, por causa de tus sueños relacionados con el retrato, cuyo original se presentó ante mí —ahora lo sé—, no quise hablar sobre la visión infernal. De hecho, estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo había sido una alucinación, y no tenía deseos de revivir la intensidad de las repugnantes impresiones de la noche anterior… ni de comprometer la persistencia de mi escepticismo, por medio del relato de mis padecimientos.

»Confieso que me hizo falta mucha sangre fría para regresar a mis aposentos embrujados la noche siguiente y acostarme tranquilo en la misma cama —continuó Tom—. Y lo hice en tal estado de agitación que habría bastado una insignificancia —no me avergüenza decirlo— para desatar en mí un pánico incontrolable. Sin embargo, esa noche transcurrió en calma, como la siguiente y también dos o tres más. Empecé a recuperar la confianza en mí mismo y a convencerme de que creía en las teorías de las ilusiones espectrales, con las que al principio había tratado en vano de engañar a mis convicciones.

»La aparición había sido, en efecto, del todo anómala. Recorrió la habitación sin advertir para nada mi presencia. Yo no la perturbé, y ésta no mostró interés por mí ¿Para qué fin imaginable le servía, pues, cruzar el cuarto en forma visible? Por supuesto, bien podría haber estado en el armario en vez de haber ido allí, con la misma facilidad con que se introdujo en el recoveco sin entrar en la habitación en forma perceptible por los sentidos. Además, ¿cómo demonios pude verlo? Era una noche oscura; yo no tenía velas; no había fuego en la chimenea; ¡y sin embargo lo vi con la misma claridad, tanto el colorido como el contorno, con que suelo distinguir cualquier forma humana! Un sueño cataléptico podría explicarlo del todo; y yo estaba decidido a considerarlo un sueño.

»Uno de los fenómenos más notables relacionados con la mendacidad consiste en la enorme cantidad de mentiras deliberadas que nos contamos a nosotros mismos, puesto que es lícito suponer que caeríamos en el engaño con facilidad. En todo esto —no necesito decírtelo, Dick—, sencillamente me estaba mintiendo, y no creía una sola palabra de las despreciables patrañas. Sin embargo, seguí adelante, como suelen hacer los hombres, igual que los charlatanes e impostores perseverantes, que imponen por cansancio la credulidad en las personas a través del simple recurso de la reiteración; de modo que tenía la esperanza de poder persuadirme a mí mismo, por fin, de asumir el cómodo escepticismo con respecto al fantasma.

»No había aparecido por segunda vez: era, sin duda, un alivio. Y, después de todo, ¿qué me importaban él, sus viejas y peculiares vestimentas y su extraña apariencia? ¡Ni un rábano! La experiencia no me había dañado en absoluto y en verdad hasta me había beneficiado con una buena historia. Así que me acosté en la cama, apagué la vela, y, animado por una ruidosa disputa de borrachos en el callejón de atrás, me quedé dormido.

»Me desperté sobresaltado de este profundo sueño. Estaba consciente de que había tenido un sueño horrible, pero no podía recordarlo. El corazón me latía con furia; me sentí aturdido y afiebrado. Me senté en la cama y miré alrededor del cuarto. La luz de la luna entraba a raudales por las ventanas sin cortinas; todo estaba como lo había visto la última vez; y pese a que la riña doméstica en el callejón de atrás, por desgracia para mí, se había calmado, todavía podía oír a un simpático tipo cantando, de regreso a su casa, la canción picaresca de entonces llamada Murphy Delaney. Aprovechando esa distracción, volví a acostarme, con la cara hacia la chimenea, y, cerrando los ojos, intenté pensar sólo en la balada, que se perdía cada vez más en la distancia:

Murphy Delaney, tan alegre y gracioso,

entró en una taberna a beberse unos tragos;

salió tambaleándose repleto de whisky

fresco como una lechuga, ciego como un toro.

»El cantante, cuyo estado era parecido, sin duda, al de su héroe, pronto se distanció demasiado como para deleitar mis oídos; y a medida que se alejaba la música, caí en un sueño ligero, nada reparador. De algún modo, la canción se me había metido en la cabeza, y empecé a divagar con las aventuras de mi respetable compatriota, quien, al salir de la “taberna”, cayó al río, del que lo sacaron para hacerlo “comparecer” ante un “jurado”, el cual, informado por un “veterinario” de que el tipo estaba “muerto de remate y asunto concluido”, falló en conformidad, en el preciso instante en que el difunto recobraba la conciencia, de modo que un furioso altercado y una batalla campal concluyen la balada con la picardía y el humor apropiados.

»Con fatigada monotonía recorrí despacio la balada, hasta el último verso, y luego empecé de nuevo, y así una y otra vez, durante mi inquieto sueño a medias. Por cuánto tiempo, no sabría decirlo. Pero, de pronto, empecé a murmurar “muerto de remate y asunto concluido”, y algo parecido a otra voz dentro de mí parecía decir, muy débilmente pero en forma nítida, “¡muerto!, ¡muerto!, ¡muerto!, ¡y que Dios tenga piedad de su alma!”; y al instante me desperté de golpe, mirando fijo hacia adelante desde la almohada.

»Ahora bien —¿podrás creerlo, Dick?—, vi a la misma maldita figura, de frente, y me contemplaba con su expresión sepulcral y demoníaca a no más de dos metros de la cabecera».

Tom hizo una pausa y se limpió el sudor de la cara. Me sentí muy raro. La criada estaba tan pálida como Tom; y puesto que nos encontrábamos en el mismo lugar de tales aventuras, todos nos sentíamos muy agradecidos, sin duda alguna, de la brillante luz del día y de la actividad de la calle.

—Sólo la vi con claridad unos tres segundos; luego se tomó vaga e imprecisa; pero, por mucho tiempo, hubo algo parecido a una columna de vapor oscuro en el lugar donde se había ubicado la figura entre la pared y la cama; y yo estaba seguro de que aún se encontraba ahí. Después de un buen rato, esta aparición también se desvaneció. Llevé la ropa abajo, al recibidor, y me vestí allí, con la puerta semiabierta; luego salí a la calle, y caminé por el pueblo hasta el amanecer, hora en que regresé en un estado calamitoso y muerto de cansancio. Fue una tontería de mi parte, Dick, sentir vergüenza de contarte los motivos de mi agitación. Pensé que te reirías de mí, sobre todo porque siempre me tomé las cosas con filosofía y me referí a tus fantasmas con desprecio. Llegué a la conclusión de que no me darías tregua; de modo que mantuve en secreto mi relato de terror.

»Así pues, Dick, quizá no me creas, pero te aseguro que hace muchas noches, después de mi última experiencia, que no piso mi cuarto. Cuando te ibas a acostar, me quedaba sentado un rato en la sala de estar; luego me deslizaba en silencio hasta la puerta de entrada, salía y me quedaba en la taberna Robin Hood hasta que se fuera el último parroquiano; y luego pasaba la noche como un centinela, caminando las calles de arriba abajo hasta la mañana siguiente.

»Durante más de una semana no descansé en mi cama. A veces, me adormecía en un banco en la Robin Hood, y a veces echaba una siesta en una silla durante el día, pero no dormí normalmente en ningún momento.

»Tomé la firme decisión de que alquiláramos otra casa, pero no me atrevía a confesarte el motivo, y de un modo u otro fui postergando mi resolución de día en día, a pesar de que mi vida se había vuelto, cada hora de dilación, tan desgraciada como la del criminal perseguido por la policía. Este lamentable estilo de vida estaba acabando con mi salud.

»Una tarde resolví disfrutar de una hora de sueño en tu cama. Odiaba la mía; de modo que, fuera de una sigilosa visita diaria para deshacerla, temeroso de que Martha, la criada, descubriera el secreto de mi ausencia nocturna, no entré para nada en la fatídica habitación.

»Por desgracia y para mi mala suerte, tu dormitorio estaba cerrado y te habías llevado la llave. Fui al mío con el propósito de deshacer la cama, como de costumbre, y darle la apariencia de que había dormido en ella. Ahora bien, esa noche, debido a la coincidencia de diversas circunstancias, me vi obligado a enfrentar una escena pavorosa. En primer lugar, me sentía literalmente abrumado por el cansancio, y ansiaba dormir; en segundo lugar, el efecto del agotamiento excesivo sobre mis nervios se asemejaba al de un narcótico, y me volvía menos susceptible a los angustiosos miedos ya habituales en mí. Y además, la ventana estaba un poco entreabierta, una agradable frescura impregnaba el ambiente, y, como broche de oro, el alegre sol de la tarde hacía muy agradable la habitación. ¿Qué podía impedirme disfrutar de una hora de siesta allí? El aire resonaba con el zumbido alegre de la vida, y la abundante luz natural del día llenaba todos los rincones de la pieza.

»Cedí —suprimiendo mi desasosiego— a la casi abrumadora tentación; y apenas me quité el saco y me aflojé la corbata, me recosté en la cama con la idea de limitarme a un breve sueño de media hora, con la finalidad de disfrutar de modo inusitado de un colchón de plumas, un cobertor y un almohadón.

»Fue un hecho terrible e insidioso; y el demonio, sin duda, guió mis preparativos, fatuos y caprichosos. Tonto de mí, creí, con la mente y el cuerpo agotados por falta de sueño, y una semana sin descanso en mi haber, que era posible, en esa situación, dormir tan sólo una media hora. Mi sueño fue profundo, largo y desprovisto de pesadillas.

»Me desperté con calma, pero del todo, sin sobresaltos o sensaciones feas de ningún tipo. Como sin duda recuerdas, era pasada la medianoche, me parece que cerca de las dos de la mañana. Cuando el sueño ha sido profundo y largo, suficiente para satisfacer las necesidades de la naturaleza, uno se despierta con frecuencia de este modo, en forma súbita, tranquila y completa.

»Había una figura sentada en el viejo y pesado sofá al lado de la chimenea. Estaba más bien de espaldas a mí, pero yo no estaba equivocado; se dio vuelta despacio y, ¡por todos los cielos!, allí estaba el rostro sepulcral, con sus infernales rasgos de perversidad y desesperanza, contemplándome con malicia. Ya no cabía duda acerca de su percepción de mi presencia, ni de la infernal maldad que lo animaba, pues se levantó y se acercó a mi cabecera. Tenía una soga alrededor del cuello, y en la mano sostenía con rigidez el otro cabo, enrollado.

»Mi ángel protector me dio fuerzas para soportar la horrible crisis. Durante unos segundos, me quedé paralizado frente a la mirada del aterrador fantasma. Se acercó a la cama y me pareció que iba a meterse en ella. De inmediato salté al piso por el otro extremo, y unos segundos después, no sé cómo, me encontré en el vestíbulo.

»Pero todavía no se había roto el hechizo; no había atravesado aún el valle de la sombra de la muerte. El aborrecible fantasma estaba allí, frente a mí. Se encontraba cerca de la barandilla, un poco encorvado; y, con un cabo de la soga alrededor del cuello, balanceaba un nudo en el otro, como para lanzarlo a mi cuello, y mientras realizaba esta siniestra pantomima, tenía una sonrisa tan lasciva, tan horrorosa y espeluznante, que me anuló los sentidos. No vi ni recuerdo nada más, hasta que me encontré en tu cuarto.

»Tuve un escape milagroso, Dick —eso no se puede negar—, un escape por el cual, mientras viva, bendeciré la misericordia del cielo. Nadie puede concebir o imaginar lo que significa para un ser humano la presencia de semejante cosa, pero he vivido esa espantosa experiencia. Dick, Dick, una sombra se ha cruzado en mi camino, se me ha helado la sangre hasta los tuétanos, y no seré el mismo nunca más… nunca, Dick… ¡nunca!».

Nuestra criada, una mujer madura de cincuenta y dos años, como ya dije, se había quedado inmóvil mientras oía el relato de Tom, y poco a poco se acercó a los dos, con la boca abierta y las cejas fruncidas sobre los ojos negros, pequeños y brillantes, hasta que, mirando de soslayo de vez en cuando por encima del hombro, se ubicó detrás de nosotros. Durante el relato había hecho varios comentarios serios, en voz baja, pero he omitido tanto éstos como sus exclamaciones, por razones de brevedad y sencillez.

—He oído a menudo hablar de ello —dijo en ese momento—, pero nunca lo había creído hasta hoy, aunque, en realidad, ¿por qué no habría de creerlo? ¿Acaso mi madre allá abajo, en el camino, no sabe varias historias extrañas —¡bendito sea Dios!— aunque no lo diga? Pero usted no debió dormir en el dormitorio de atrás. Ella, mi madre, no quería en absoluto que yo entrara y saliera de esa habitación ni siquiera de día, y menos que un cristiano pasara la noche allí; pues ella asegura que era su dormitorio.

—¿El dormitorio de quién? —preguntamos al mismo tiempo.

—Pues, el de él… el del viejo juez… el juez Horrock, claro, que en paz descanse —y miró aterrada a su alrededor.

—¡Así sea! —murmuré, entre dientes—. Pero ¿murió allí?

—¡Murió allí! No, no exactamente allí —respondió ella—. Por cierto, ¿no se colgó de la barandilla, ese viejo pecador, Dios tenga piedad de nosotros? ¿Y no fue en el recoveco donde encontraron los mangos cortados de la soga de saltar, y el cuchillo donde colocó la cuerda —¡bendito sea Dios!— para ahorcarse? La hija de su ama de llaves era la dueña de la soga, me lo dijo mi madre varias veces, y la niña no pudo recuperarse nunca después de eso, y se despertaba sobresaltada, chillaba de noche, por las pesadillas y los terrores nocturnos que la acosaban; y decían que era el alma del viejo juez la que la atormentaba; y ella bramaba y gritaba para que alejaran al viejo grande y robusto con el cuello torcido; y entonces profería: «Ay, ¡el amo!, ¡el amo!, ¡camina pesadamente hacia mí y me llama con señas! Madre querida, ¡no me abandones!». Hasta que al fin la pobre criatura murió, y los doctores dijeron que falleció por causa de agua en el cerebro, pues ¿qué otra cosa podían decir?

—¿Cuándo pasó todo eso? —pregunté.

—Ah… ¿cómo podría saberlo? —respondió—. Pero debe de haber ocurrido hace mucho, mucho tiempo, porque el ama de llaves ya era vieja, con la pipa en la boca y sin un solo diente. Pasaba los ochenta cuando mi madre se casó, y decían que había sido una mujer atractiva y elegante cuando el viejo juez se suicidó. Por cierto, mi madre pronto va a cumplir los ochenta. Y lo que empeoró las cosas para el viejo villano desnaturalizado, que en paz descanse, hasta el punto de asustar a la chica, como lo hizo, y llevársela de este mundo, fue lo que en su mayor parte creían y pensaban todos. Mi madre dice que la pobre criaturita era su propia hija, pues él se comportaba, según se decía, como un auténtico villano en más de un sentido, y era el juez más amigo de la horca en todo el territorio de Irlanda, de entonces y siempre.

—Por lo que ha mencionado acerca del peligro de dormir en ese dormitorio —dije—, supongo que ha habido otras historias acerca de las apariciones del fantasma.

—Bueno, sí, hubo cosas que se dijeron, cosas raras, sin duda —respondió Martha, sin muchas ganas, al parecer—, ¿y por qué no? ¿Acaso no durmió en ese mismo cuarto por más de veinte años? ¿Y no fue en el nicho donde preparó la soga que llevó a cabo, al fin, lo que él mismo solía hacer, de la misma manera que mandó matar en vida a muchos hombres mejores que él?… ¿Y acaso no tendieron el cadáver en la misma cama, lo metieron en el ataúd en ese lugar, además, y lo llevaron a su tumba desde allí hasta el cementerio de Pether, después del dictamen del juez de instrucción? Pero hubo historias raras —mi madre las conoce todas— sobre cómo un tal Nicholas Spaight se metió en un lío en relación con ese tema.

—¿Y qué dijeron del tal Nicholas Spaight? —pregunté.

—Ah, si de eso se trata, puedo contárselo ahora mismo —respondió.

Contó una historia muy extraña, por cierto, que despertó de tal modo mi curiosidad, que fui a visitar a la anciana, su madre, de quien obtuve muchos detalles curiosos. En efecto, estoy tentado de relatar el suceso, pero se me ha cansado la mano de tanto escribir, lo que me obliga a postergarlo. Si desea oírla en otra oportunidad, haré todo lo posible por complacerlo.

Cuando escuchamos el extraño relato que no le he contado, le hicimos una o dos preguntas más acerca de las supuestas visitas espectrales que habían asediado la casa después de la muerte del malvado juez.

—Nunca a nadie le fue bien allí —nos dijo—. Siempre hubo terribles accidentes y muertes repentinas, y todos se quedaron por poco tiempo. Los primeros en alquilarla pertenecían a una familia —no recuerdo el nombre—, pero de todos modos eran dos muchachas acompañadas de su papá. Éste tenía unos sesenta años, y era un caballero fuerte y sano como más de uno quisiera verse a esa edad. Pues bien, él dormía en ese infortunado cuarto de atrás, y, en efecto —¡Dios nos guarde del peligro!—, lo encontraron muerto una mañana, caído a medias de la cama, con la cabeza negra como un carbón e hinchada como un budín, colgando cerca del piso. Fue un ataque, dijeron. Estaba más muerto que un pescado, de modo que él no podía contar lo que le había pasado; pero los ancianos estaban seguros de que el viejo juez, y no otra cosa —¡Dios nos bendiga!—, lo había asustado hasta el punto de hacerlo perder el juicio y la vida, ambas cosas a la vez.

»Poco después, llegó a la casa una solterona vieja y rica. No sé en cuál de los dormitorios dormía ella, pero vivía sola; de todo modos, una mañana, cuando los sirvientes bajaron temprano para iniciar sus tareas, la encontraron sentada en la escalera del pasillo, temblando y murmurando para sí, totalmente loca; y nunca más ni ellos ni sus amigos pudieron sacarle una palabra, excepto “no me pidan que me vaya, porque le prometí esperarlo”. Ella jamás les dijo a quién se refería, pero por supuesto todos los que estaban al tanto de lo que ocurría en la vieja casa sabían muy bien lo que le había pasado.

»Más tarde, cuando arrendaban la casa como pensión, Micky Byrne alquiló el mismo cuarto, con su mujer y tres niños pequeños; y, por cierto, yo misma oí a la señora Byrne cuando ésta contaba cómo se elevaban los niños sobre la cama por la noche, sin que ella pudiera ver quién lo hacía; y cómo se sobresaltaban y chillaban a toda hora, igual que la hija muerta del ama de llaves, hasta que una noche el pobre Micky bebió una copa de más, como solía hacerlo de vez en cuando; y, —¡qué le parece!—, a medianoche creyó oír un ruido en las escaleras, y, estando ebrio, no tuvo mejor idea que ir a ver por sí mismo qué pasaba. Bueno, un rato después, lo último que su mujer oyó fue un “¡ay Dios!”, y el estruendo de una caída que sacudió los cimientos de la mismísima casa y allí, en efecto, estaba tendido el pobre Micky, en los últimos escalones, debajo del vestíbulo, con el cuello quebrado en dos partes, en el lugar donde fue arrojado desde la barandilla».

Luego la criada añadió:

—Voy a buscar a Joe Gawey para que venga a embalar el resto de las cosas y las lleve a su nuevo alojamiento.

Y así, todos salimos juntos, cada uno dando un respiro de alivio —no lo dudo— al atravesar el funesto umbral por última vez.

Pues bien, conforme a lo acostumbrado desde tiempos inmemoriales en el ámbito de la ficción, diré unas palabras más con el fin de acompañar al héroe no sólo a través de sus aventuras, sino incluso más allá de este mundo. Debe de haber notado que así como el héroe de carne y hueso de la novela es el personaje principal del escritor de ficción, del mismo modo la vieja casa de ladrillo, madera y argamasa es la protagonista del humilde escriba de este auténtico relato. Por lo tanto, me siento obligado moralmente a narrar la catástrofe que la destruyó al final: dos años después de mi relato la alquiló un curandero charlatán, que se hacía llamar barón Duhlstoerf. Llenó las ventanas de la recepción con frascos llenos de horrores indescriptibles conservados en aguardiente y colmó los periódicos con los habituales avisos grandilocuentes y mendaces. Este caballero no incluía la sobriedad entre sus virtudes, y una noche, rendido por el vino, prendió fuego al cortinado de la cama, sufrió algunas quemaduras, y las llamas consumieron toda la casa. Fue reconstruida después, y por un tiempo un empresario de pompas fúnebres se estableció en sus predios.

Así pues, le he contado mis aventuras y las de Tom, junto con algunos detalles secundarios valiosos, y, habiendo cumplido con mi obligación, le deseo muy buenas noches y sueños placenteros.