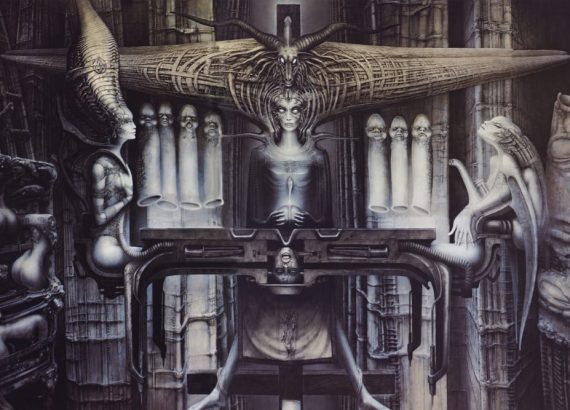

La máscara, de Stanislaw Lem

Al principio había oscuridad y llama fría y trueno reverberante y, en largas cuerdas de chispas, ganchos negros, ganchos segmentados, que me desplazaban, y reptantes serpientes de metal que tocaban la cosa que era yo con cabezas achatadas como hocicos, y cada contacto provocaba un espasmo relampagueante, agudo, casi placentero.

Desde atrás de ventanas redondas me observaban ojos, ojos inconmensurablemente profundos, inmóviles, ojos que retrocedían, aunque quizá era yo quien se adelantaba, entrando en el siguiente círculo de observación, que inspiraba sopor, respeto y miedo. Este viaje boca arriba duró por tiempo indeterminado, y en su transcurso la cosa que era yo creció y llegó a conocerse, descubriendo sus propios límites, y no sé bien en qué momento pude captar plenamente su propia forma, tomar conocimiento de cada lugar que abandona.

Allí empezó el mundo, estruendoso, llameante, oscuro, y luego el movimiento cesó y el delicado aleteo de miembros articulados, que me entregaban el mí a mí, se elevó ligeramente, dio ese mí a manos con forma de pinzas, manos que lo ofrecieron a bocas chatas en una guirnalda de chispas y desaparecieron, y la cosa que era yo quedó inerte, aunque ahora capaz de moverse por su cuenta pero aún consciente de que mi momento todavía no había llegado, y en esta letárgica inclinación —pues yo, la cosa, estaba ahora en un plano inclinado— el último flujo de corriente, los últimos ritos jadeantes, un beso trémulo tensó al mí y ésa fue la señal para levantarse de un brinco y entrar en la abertura redonda sin luz, y como ahora no necesitaba ningún impulso toqué las placas frías, tersas y cóncavas para descansar sobre ellas con un alivio pétreo. Pero quizá todo eso fue un sueño.

No sé nada del despertar. Recuerdo susurros incomprensibles y una opacidad fría y yo adentro, el mundo abierto en un paisaje de destellos fragmentado en colores, y también recuerdo cuánto asombro había en mis movimientos cuando la cosa cruzó el umbral. Una luz fuerte palpitaba arriba sobre la colorida confusión de troncos verticales, y vi esferas que volvían hacia la cosa botones diminutos de brillo acuoso. El murmullo general murió y en el silencio que siguió la cosa que era yo dio un paso más.

Y luego, con un sonido que sentí pero no oí, una cuerda suave se partió dentro de mí y yo, ahora ella, sentí tan violentamente el torrente del género que la cabeza de ella giró y yo cerré los ojos. Mientras estaba así, con los ojos cerrados, me llegaron palabras desde todas partes, pues junto con el género ella había recibido el lenguaje. Abrí los ojos y sonreí, y avancé, y los vestidos de ella se movieron conmigo. Caminé con dignidad, rodeada por el miriñaque, sin saber adonde iba, pero sin detenerme, pues éste era el baile de la corte, y el recuerdo del error de ella un instante antes, cuando yo había tomado las cabezas por esferas y los ojos por botones húmedos, me divertían como el traspié de una niña, y por lo tanto sonreí, pero la sonrisa sólo iba dirigida a mí misma. Mis oídos llegaban lejos, se agudizaron, así que distinguí el murmullo del respeto cortesano, los disimulados suspiros de los caballeros, la envidiosa respiración de las damas, y ¿quién es esa joven, conde? Y atravesé una sala enorme, bajo arañas de cristal. De las arañas del cielorraso colgaban pétalos de rosas, y me vi reflejada en el rencor que brotaba de las caras pintarrajeadas de las viudas, y en los ojos lascivos de señores morenos.

Detrás de las ventanas, desde el cielorraso abovedado hasta el piso, bostezaba la noche. Ardían teas en el parque, y en un cuarto entre dos ventanas, al pie de una estatua de mármol, había un hombre más bajo que los demás, rodeado por un círculo de cortesanos vestidos con rayas negras y amarillas, que parecían encerrarlo pero nunca pisaban el círculo vacío, y el más bajo ni siquiera miró hacia mí cuando me acerqué. Al pasar ante él me detuve, y aunque él no miraba hacia mí me recogí la falda con las yemas de los dedos, bajando los ojos como si deseara hacerle una profunda reverencia, pero sólo miré mis propias manos, largas y blancas, y no supe por qué esa blancura, cuando brillaba contra el cielo azul de la falda, tenía algo aterrador. Pero él, ese noble de baja estatura, rodeado de cortesanos, con un pálido caballero de armadura detrás, un caballero de cabeza rubia y descubierta y empuñando una daga como si fuera un juguete, no se dignó mirarme. Dijo algo en voz baja, ahogada por el tedio, pero para sí mismo. Y yo, sin hacer la reverencia, observándolo con ferocidad un breve instante para recordar la cara de boca ligeramente torcida, pues alzaba una comisura en una mueca cansada junto a una pequeña cicatriz blanca, y fijando los ojos en esa boca, di media vuelta y seguí de largo haciendo susurrar la falda. Sólo entonces él me miró y sentí perfectamente esa mirada fría y fugaz, una mirada penetrante, como si él tuviera un rifle invisible en la mejilla y me apuntara al cuello, justo entre los bucles de rizos rubios, dorados, y ése fuera el segundo comienzo. Yo no quería volverme, pero me volví y me incliné en una reverencia profunda, muy profunda, alzando la falda con ambas manos, como para hundirme a través de su rigidez hasta el lustre del piso, pues él era el rey. Luego me alejé despacio, preguntándome cómo sabía esto tan bien y con tanta certidumbre, y además muy tentada de hacer algo indecoroso, pues si yo no podía saber y sin embargo sabía de un modo inexorable y categórico, todo esto era un sueño. ¿Qué podía ofender en un sueño? ¿Pellizcarle a alguien la nariz? Me asusté un poco porque no podía hacerlo, como si dentro de mí hubiera una barrera invisible. Así vacilaba, caminando inadvertidamente, entre las convicciones de la realidad y el sueño, y entretanto el conocimiento entraba en mí, como olas rompiendo en la playa, y cada ola dejaba más información, rangos y títulos como orlados con encaje; cuando llegué a la mitad del salón, bajo un candelabro ardiente que centelleaba como un barco en llamas, ya conocía el nombre de todas las damas, cuyas arrugas estaban disimuladas con cuidadoso arte. Sabía mucho ahora, como quien despierta de una pesadilla pero aún la sigue recordando, y lo que permanecía inaccesible para mí se presentaba en mi mente como dos sombras, mi pasado y mi presente, pues aún lo ignoraba todo acerca de mí misma. Mientras experimentaba totalmente mi desnudez, los senos, el vientre, los muslos, el cuello, los hombros, los pies invisibles, ocultos por la costosa indumentaria, toqué el topacio engarzado en oro que palpitaba como una luciérnaga lustrosa entre mis senos. Sentí también la expresión de mi cara, que no delataba nada, una expresión que debía de asombrar, pues quien reparaba en mí creía ver una sonrisa, pero si me observaba atentamente la boca, los ojos, la frente, vería que no había allí la menor huella de diversión, ni siquiera la diversión cortés, de modo que me escudriñaba nuevamente los ojos pero los encontraba serenos. Se fijaba en las mejillas, buscaba la sonrisa en el mentón, pero yo no tenía hoyuelos de frivolidad, mis mejillas eran tersas y blancas, y el mentón severo, tranquilo, sobrio, no menos perfecto que el cuello, que no revelaba nada. Luego el observador se preocupaba, preguntándose por qué había imaginado que yo sonreía, y en el desconcierto causado por sus dudas y mi belleza se perdía en la multitud, o me hacía una profunda reverencia para ocultarse de mí detrás de ese gesto.

Pero había dos cosas que yo aún ignoraba, aunque advertía, si bien oscuramente, que eran las más importantes. No comprendía por qué el rey me había ignorado mientras yo pasaba, por qué se había negado a mirarme a los ojos cuando no temía mi belleza ni la deseaba. Sentía que yo era valiosa para él, pero de un modo inexplicable, como si él no supiera qué hacer conmigo, como si para él yo fuera alguien que estaba fuera de ese salón titilante, alguien que no estaba hecha para bailar en el parquet traslúcido y encerado dispuesto en capas multicolores entre los escudos de armas de bronce forjado encima de los dinteles; pero cuando pasé a su lado, él no reveló ningún pensamiento en el que yo pudiera adivinar la voluntad real, y aun cuando me había dirigido esa mirada, fugaz y casual, aunque apuntada por una mirilla invisible, entendí que no era a mí a quien dirigía esos ojos pálidos, ojos que debían haberse mantenido detrás de gafas oscuras, pues su mirada no fingía nada, al contrario de la cara bien educada, y flotaba en esa elegancia ondulante como agua sucia en el fondo de un cuenco. No, los ojos eran algo desechado tiempo atrás, algo que requería ocultamiento, no la exposición a la luz del día.

Pero ¿qué querría de mí? No pude pensar en ello, pues otra cosa me llamó la atención. Conocía a todo el mundo aquí, pero a mí no me conocía nadie. Excepto él, quizá, sólo él: el rey. En las yemas de los dedos yo ahora tenía también conocimiento de mí misma, mis sentimientos se volvían extraños mientras aminoraba el paso después de cruzar las tres cuartas partes del salón, y en medio de la muchedumbre multicolor, las caras inexpresivas, las patillas escarchadas, y también caras hinchadas y transpiradas bajo el maquillaje pegajoso, en medio de cintas y medallas y galones con herretes se abrió un corredor para que yo pudiera atravesar como una reina esa senda abierta en la multitud, escoltada por ojos vigilantes. Pero ¿hacia dónde me dirigía?

Hacia quién.

Y ¿quién era yo? Un pensamiento siguió al otro con fluidez. Capté en un instante la disonancia entre mi situación y la de esa turba distinguida, pues cada uno de ellos tenía una historia, una familia, condecoraciones, la misma nobleza conquistada a través de intrigas y traiciones, y cada cual exhibía su inflada vejiga de orgullo sórdido, arrastraba su pasado personal como la estela de polvo que una carreta levanta en el desierto, mientras que yo venía de muy lejos. Era como si no tuviera un pasado, sino una multitud de pasados, pues mi destino sólo podía ser comprensible para los presentes mediante una fragmentaria traducción a sus costumbres locales, a su lengua familiar pero extranjera, mientras que yo sólo podía aproximarme a la comprensión de ellos, y con cada designación elegida sería para ellos una persona diferente. ¿Y también para mí? No, pero en cierta forma sí, pues no tenía ningún conocimiento excepto el que me había inundado al entrar en el salón, como el agua que brota para inundar una zona árida, derribando diques hasta el momento sólidos. Más allá de ese conocimiento, razoné lógicamente: ¿Era posible ser muchas cosas al mismo tiempo? ¿Derivar de una pluralidad de pasados abandonados? Mi lógica, extraída de las malezas de la memoria, me decía que no era posible, que yo debía tener un solo pasado. Pero si yo era la hija del conde Tlenix, la dama Zoroennay, la joven Virginia, una huérfana del reino de ultramar de los Langodot junto al clan Valandian, si no podía separar lo ficticio de lo verdadero, ¿no estaba soñando después de todo? Pero ahora la orquesta empezó a tocar en alguna parte y el baile me arrastró como un alud de piedras. ¿Cómo podía persuadirme de creer en una realidad más real, en un despertar de ese despertar?

Caminaba en medio de una desagradable confusión, vigilando cada uno de mis pasos, pues había vuelto ese mareo, ese vértigo. Pero no abandoné en ningún momento mi andar principesco, aunque el esfuerzo era tremendo, si bien invisible, y recibía fuerzas precisamente por ser invisible, hasta que sentí que llegaba una ayuda desde lejos. Eran los ojos de un hombre. Estaba sentado en el alféizar bajo una ventana entreabierta. La cortina del brocado le acariciaba caprichosamente el hombro como una bufanda con sus leones de melena roja, leones con coronas, espantosamente viejos, que empuñaban esferas y cetros en las garras, las esferas como manzanas envenenadas, las manzanas del Jardín del Edén. Ese hombre, adornado con leones, vestido de negro, suntuosamente, y sin embargo con una indolencia natural que no tenía nada en común con el desaliño artificial de un noble, ese desconocido que no era un petimetre ni un afeminado, un cortesano ni un sicofante, pero tampoco viejo, me miraba desde su reclusión en el tumulto general, tan solitario como yo. Y alrededor estaban los que encendían cigarrillos con billetes enrollados ante los ojos de sus compañeros de tarot, y arrojaban ducados de oro en el tapete verde, como si arrojaran nueces moscadas a los cisnes de un estanque, los que no podían incurrir en la estupidez ni el deshonor, pues su condición ilustre ennoblecía todo lo que hacían. Ese hombre estaba fuera de lugar en ese salón, y esa deferencia aparentemente involuntaria que prestaba al rígido brocado con leones reales, permitiéndole que le cubriera el hombro y le bañara la cara con el reflejo de su púrpura imperial, esa deferencia tenía la apariencia de una burla sutilísima. Aunque ya no era joven, conservaba la juventud en los ojos oscuros, entornados, y escuchaba (o tal vez no) a su interlocutor, un hombrecillo calvo y rechoncho con el aire de un perro dócil y sobrealimentado. Cuando el hombre se puso de pie, la cortina se le deslizó del brazo como un oropel falso, y nuestros ojos se cruzaron inexorablemente, aunque yo aparté los míos de su rostro. Lo juro. Ese rostro aún estaba grabado en mi visión, como si de pronto hubiera enceguecido, y mis oídos sólo captaron por un instante no la orquesta sino mis propias palpitaciones. Pero podría equivocarme.

Puedo asegurar que la cara era común. Los rasgos tenían esa tenaz asimetría de la fealdad elegante tan propia de la inteligencia, pero él debía de haberse hartado de su propia brillantez. Quizá era demasiado penetrante y un poco autodestructiva. Sin duda se atormentaba en las noches. Era evidente que para él era una carga, y que había momentos en los que habría querido librarse de esa inteligencia como si fuera un defecto, no un privilegio ni un don, pues pensar continuamente debía de atormentarlo, sobre todo cuando estaba solo, y eso le ocurría a menudo en todas partes, aun aquí. Y su cuerpo, bajo la fina indumentaria, cortada a la moda pero no ceñida, como si él hubiera aconsejado y prevenido al sastre, me obligó a pensar en su desnudez.

Esa desnudez debía de ser patética, no magníficamente viril, atlética, musculosa, envuelta en un viboreo de bultos, nudos, gruesos tendones para despertar el deseo de viejas aún no resignadas, aún espoleadas por la esperanza de la lujuria. Pero sólo su cabeza tenía esa belleza masculina, con la curva del genio en la boca, con la feroz impaciencia de las cejas, y entre las cejas una grieta que las dividía como un tajo, y la sensación del ridículo en esa nariz enérgica y lustrosa. Oh, no era buen mozo, ni siquiera seductor en su fealdad, sólo era distinto, y si el aturdimiento no me hubiera embargado cuando chocaron nuestras miradas, sin duda yo me habría alejado.

Claro que si lo hubiera hecho, si hubiera podido escapar de esa zona de atracción, el misericordioso rey, con un movimiento de la sortija, con las comisuras de los ojos desvaídos, las pupilas como agujas, pronto me habría asediado, y yo habría vuelto. Pero en ese momento y lugar yo no podía saberlo. No advertía que lo que aparentaba ser un casual cruce de miradas, es decir el breve encuentro de los agujeros negros del iris de dos seres (pues después de todo son agujeros, pequeños agujeros en órganos redondos que se deslizan ágilmente en aberturas del cráneo), no advertía que esto, precisamente esto, estaba predestinado. ¿Cómo podía haberlo sabido?

Yo estaba por seguir de largo cuando él se levantó y apartándose de la manga el borde colgante del brocado, como para indicar que la comedia había terminado, se me acercó. Avanzó dos pasos y se detuvo, comprendiendo cuán impertinente era ese acto inequívoco, cuán imbécil parecería siguiendo a una beldad desconocida como un idiota boquiabierto siguiendo una orquesta, así que se detuvo, y entonces yo cerré una mano y con la otra dejé resbalar por mi muñeca el cordón del abanico. Para que se cayera. Y él, inmediatamente…

Nos miramos, ahora de cerca, por encima del mango de madreperla del abanico. Un momento glorioso y temible. Una puñalada de frío mortal me atravesó la garganta, cercenando el lenguaje, y como no podía hablarle, sólo graznar, incliné la cabeza. Ese gesto fue casi idéntico al anterior, cuando me decidí a concluir mi reverencia ante el rey que no miraba.

Él no devolvió el saludo, demasiado perplejo y asombrado por lo que le ocurría, pues no había esperado eso de sí mismo. Lo sé, porque me lo contó más tarde, pero aunque no me lo hubiera contado yo lo sabría.

Él quería decir algo, no quería mostrarse como el idiota que sin duda era en ese instante, y lo supe.

—El abanico —dijo, aclarándose la garganta como un jabalí.

Ahora ya lo tenía en mis manos. A él y a mí misma.

—Gracias —dije, con una voz un tanto áspera, alterada, aunque tal vez normal para él, pues nunca la había oído hasta ese momento—. ¿Debo soltarlo de nuevo?

Y sonreí, oh, pero no provocativamente, seductoramente, ni con alegría. Sonreí sólo porque sentí que me sonrojaba. El sonrojo no era mío. Se extendía por mis mejillas, me invadía la cara, me coloreaba los lóbulos, y yo sentía todo eso, pero no sentía vergüenza, ni excitación, ni me maravillaba ante ese desconocido, a fin de cuentas un hombre más, perdido entre los cortesanos. Diré más: yo no tenía nada que ver con ese sonrojo, cuyo origen era el mismo que el de ese conocimiento que me había invadido en la entrada del salón, cuando pisé por primera vez el suelo traslúcido. El sonrojo parecía formar parte de la etiqueta, de lo que se requería, como el abanico, el miriñaque, los topacios y peinados. Por eso, para neutralizar el sonrojo, para contrarrestarlo, para ahuyentar las falsas conclusiones, sonreí. No fue una sonrisa cómplice sino agresiva que explotaba el límite entre la alegría y el desprecio. Luego él rompió a reír quedamente, una risa callada, introvertida. Era como la risa de un niño a quien le han prohibido reír y por eso mismo no puede contenerse. Esa risa lo rejuveneció de golpe.

—Si me das un momento —dijo, repentinamente serio, como si un nuevo pensamiento lo hubiera aplacado—, podría encontrar una respuesta digna de tus palabras, es decir, una frase ingeniosa. Pero en general las buenas ideas sólo se me ocurren después.

—¿Tan pobre es tu inventiva? —pregunté, concentrando mi voluntad en mi cara y mis orejas, pues ese sonrojo persistente había empezado a enfadarme, constituía una intrusión en mi libertad que formaba parte -advertí- del mismo propósito con que el rey me había entregado a mi destino—. Tal vez debería añadir: «¿Esto es inevitable?». Y responderías que sí, que es inevitable ante una belleza cuya perfección parece confirmar la existencia de lo Absoluto. Luego dos acordes de la orquesta, y ambos recobramos la compostura y con gran delicadeza damos a la conversación un tono más cortesano. Sin embargo, como pareces incómodo en ese terreno, tal vez sea mejor que no nos dediquemos a las agudezas…

Me temió al oír esas palabras, y no supo qué decir. La solemnidad le enturbiaba los ojos. Era como si estuviéramos en medio de una tormenta, entre la iglesia y el bosque, o en un lugar desierto.

—¿Quién eres? —preguntó envaradamente. Ahora no había en él la menor huella de frivolidad ni histrionismo, sólo me temía.

Yo no tenía miedo de él, en absoluto, aunque en realidad debía haberme alarmado, pues sentía su cara, su piel porosa, las cejas hirsutas y rebeldes, las amplias curvas de las orejas, entrelazándose en mi interior con mis expectativas hasta ahora ocultas, como si hubiera llevado dentro de mí su negativo sin revelar y él acabara de encajar en la imagen. Pero si él era mi castigo, no tenía miedo. Ni de él ni de mí, pero me estremecí ante la fuerza interna e inmóvil de esa conexión. No me estremecí como una persona, sino como un reloj, cuando ambas manecillas se disponen a dar la hora pero aún guarda silencio. Nadie pudo observar ese estremecimiento.

—Ya te lo diré —le respondí con calma. Sonreí. Una sonrisa tenue y lánguida, como las que se ofrecen a los débiles y enfermos, y abrí el abanico—. Quisiera una copa de vino. ¿Y tú?

Asintió, tratando de adaptarse a este estilo, tan extraño para él, tan poco adecuado, un estorbo, y desde allí caminamos por el piso cubierto de perladas guirnaldas de cera que goteaba del candelabro, a través del humo de las velas, hombro con hombro, Junto a una pared sirvientes blancoperlados servían bebidas.

Esa noche no le conté quién era, pues no deseaba mentirle y no sabía la verdad. La verdad no puede contradecirse a sí misma, y yo era dama de compañía, condesa y huérfana. Todas esas genealogías giraban dentro de mí, cada cual podía cobrar sustancia si yo la admitía, ahora comprendía que la verdad sería determinada por mi elección y mi capricho. Declarara lo que declarase, las imágenes no mencionadas se disiparían, pero titubeé entre estas posibilidades, pues en ellas parecía acechar algún subterfugio de la memoria. ¿Tal vez era otra amnésica trastornada que había huido de las atenciones de sus preocupados parientes? Mientras hablaba con él, pensé que si yo era una demente todo terminaría bien. De la locura es posible librarse, como de un sueño. En ambos casos había esperanza.

Cuando en las horas tardías —y él nunca se apartó de mi lado— pasamos un instante junto a Su Majestad, antes que él decidiera retirarse a sus aposentos, noté que el rey ni siquiera se dignaba mirar en nuestra dirección, y fue un descubrimiento terrible. Pues él ni siquiera observó mi conducta junto a Arrodes. Parecía innecesario, como si él supiera sin ninguna duda que podía confiar en mí totalmente, tal como se confía plenamente en asesinos a sueldo, que luchan mientras conservan el aliento, pues su destino está en manos de quien los envió. La indiferencia del rey, en cambio, debió ahuyentar mis sospechas; si él no miraba hacia mí, yo no significaba nada para él. No obstante, mi insistente sensación de persecución movió la balanza a favor de la locura. Por lo tanto reí como una loca de belleza angélica, brindando por Arrodes, a quien el rey despreciaba más que a nadie, aunque había jurado a su madre moribunda que si algo le ocurría a ese hombre sabio sería por su propia decisión. Ignoro si alguien me lo contó mientras bailaba o si lo supe por mis propios medios, pues la noche fue larga y ruidosa, la numerosa multitud nos separaba a menudo. Aun así, seguíamos encontrándonos por casualidad, como si todos los presentes formaran parte de la misma conspiración: obviamente era una ilusión, pues no podíamos estar rodeados por una hueste bailarina de muñecos mecánicos. Hablé con viejos, con mujeres jóvenes que envidiaban mi belleza, y discerní innúmeros matices de la estupidez, bonachones y maliciosos, y manejé con tal facilidad a esos inútiles carcamales y a esas afectadas damiselas que sentí lástima de ellos. Yo era el ingenio personificado, sagaz y llena de agudeza, mis ojos se encendían con la rapidez deslumbrante de mis palabras. En mi creciente ansiedad de buena gana habría hecho el papel de tonta por salvar a Arrodes, pero eso era lo único que no podía conseguir. Lamentablemente, mi versatilidad no llegaba a tanto. ¿Estaba pues mi inteligencia (e inteligencia significaba integridad) sujeta a alguna mentira? Me sumí en tales reflexiones mientras bailaba siguiendo las vueltas del minué. Arrodes, que no bailaba, me observaba desde lejos, negro y esbelto contra el brocado púrpura con los leones coronados. El rey se fue, y poco después nos despedimos. No le permití decir nada ni preguntar nada. Él lo intentó y palideció, oyéndome repetir «No», primero con los labios, luego sólo con el abanico plegado. Salí, sin tener la menor idea de dónde vivía, de dónde había venido, hacia dónde volvería los ojos. Sólo sabía que esas cosas no estaban en mí. Me esforcé, pero en vano. ¿Cómo explicarlo? Todos saben que es imposible hacer girar los ojos para que la pupila mire dentro del cráneo. Le permití acompañarme hasta la puerta del palacio. En el parque del castillo más allá del círculo de cuencos de brea que ardían continuamente como tallados en carbón, en el aire frío y distante, se oyó una risa inhumana; una perlada imitación de las fuentes de los maestros del Suro, o bien las estatuas parlantes suspendidas como fantasmas lechosos sobre los canteros. Los ruiseñores reales cantaban también, aunque nadie escuchaba. Cerca del invernáculo uno de ellos se recortaba contra el disco de la luna, grande y oscuro en la rama… ¡una pose perfecta! La grava crujía bajo nuestros pies, y las puntas doradas de las verjas sobresalían en el follaje húmedo.

Malhumorado y ansioso, él me aferró la mano, y yo no la retiré enseguida. Las correas blancas de las casacas de los granaderos de Su Majestad centellearon, alguien llamó mi carruaje, sonaron los cascos de los caballos, la portezuela de un carruaje centelleó bajo faroles violáceos, cayó una escalinata. Esto no podía ser un sueño.

—¿Cuándo y dónde? —preguntó él.

—Mejor decir; nunca y en ninguna parte —respondí, enunciando mi sencilla verdad, y en seguida añadí, sin poder contenerme—: No juego contigo, mi buen filosofo. Mira dentro de ti y verás que es un buen consejo.

Pero no pude decirle lo que quería agregar. Podía pensar cualquier cosa, por extraño que parezca, pero no podía encontrar mi voz, no podía alcanzar esas palabras. Un nudo en la garganta, una mudez, como una vuelta de llave, como si un cerrojo acabara de separarnos.

—Demasiado tarde —dijo él en voz baja, con la cabeza gacha—. En verdad es demasiado tarde.

—Los jardines reales están abiertos desde la mañana hasta el toque de corneta del mediodía —dije, el pie en el estribo del carruaje—. Allí hay un estanque con cisnes, y cerca de allí un roble podrido. Mañana, exactamente al mediodía, encontrarás la respuesta en el hueco del árbol. Ojalá algún inconcebible milagro te permita olvidar que nos conocimos. Si supiera cómo, rezaría por ello.

Palabras totalmente inadecuadas, triviales en ese ámbito, pero para mí ya era imposible librarme de esa fatal trivialidad. Cuando el carruaje se puso en movimiento, advertí que él, pese a todo, interpretaría lo que yo había dicho como indicio de que yo temía las emociones que él había despertado en mí. Era cierto: yo temía las emociones que él despertaba en mí, pero no tenían nada que ver con el amor. Yo sólo había dicho lo que había podido decir, como cuando en la oscuridad, en un pantano, uno mueve el pie cautelosamente, temiendo hundirse con el paso siguiente. Así avanzaba yo con mis palabras, tanteando con mi aliento lo que podría —y lo que no me permitirían— decir.

Pero él no podía saberlo. Nos despedimos sin aliento, consternados, con un pánico similar a la pasión, pues así había comenzado nuestro descalabro. Pero yo, grácil y dulce, aniñada, comprendía con mayor claridad que yo era su destino, destino en el terrible sentido de sino inevitable.

El interior del carruaje estaba vacío. Busqué el cordel que estaría cosido a la manga del cochero, pero no estaba. También faltaban las ventanillas. ¿Vidrio negro, tal vez? La oscuridad era total, como si me separara no de la noche sino de la no-existencia. No era ausencia de luz, sino un vacío. Pasé las manos por las paredes curvas tapizadas de felpa, pero no encontré ventanillas ni picaportes, sólo esas superficies blandas y acolchadas delante y encima de mí. El techo estaba muy bajo, como si estuviera encerrada no en un carruaje sino en un recipiente oblicuo y tembloroso; no oía el repiqueteo de los cascos, ni el habitual crujido de las ruedas en movimiento. Negrura, silencio, nada. Luego me volví hacia mí misma, pues mi yo era para mí un enigma más oscuro y ominoso que todo lo ocurrido hasta entonces. Mi memoria estaba intacta. Creo que tenía que ser así, que habría sido imposible disponer las cosas de otra manera, y por lo tanto evoqué mi primer despertar, aún privada de género. Era absolutamente extraño, como recordar un sueño de metamorfosis maligna. Evoqué mi despertar ante la puerta del salón del palacio, ya en esta realidad presente. Incluso recordaba el débil crujido con que se abrieron esos portales tallados, y la máscara de la cara del sirviente, el sirviente que en su afán de servir parecía una marioneta obsequiosa, un viviente cadáver de cera. Todo esto formaba ahora una totalidad coherente en mi memoria, y sin embargo no podía retroceder. Aún ignoraba qué portales eran, qué baile era ése, y qué era esa cosa que era yo. Y ante todo recordaba —y me estremecía, era tan perversamente misterioso— que mis primeros pensamientos, ya casi articulados en palabras, los había formulado de un modo neutro e impersonal. El ello que era yo se había puesto de pie, el yo que era ello había visto, yo, ello había entrado… Éstas eran las formas usadas por mí antes que el resplandor del salón, que se derramaba por la puerta abierta, me golpeara las pupilas y liberara —tenía que haber sido el resplandor, pues ¿qué otra cosa?— y abriera dentro de mí las trancas y cerrojos desde detrás de los cuales, con la dolorosa brusquedad de una aparición, irrumpió en mi ser la humanidad de las palabras, los movimientos cortesanos, el encanto del bello sexo, y también el recuerdo de los rostros, entre los que se destacaba el rostro de ese hombre —y no la mueca del rey— y aunque nadie podría explicármelo nunca, sabía con una certeza inexorable que me había detenido ante el rey por error. Había sido un equívoco, una confusión entre lo que me estaba destinado y el instrumento de ese destino. Un error. Pero ¿qué clase de destino era, si podía cometer errores? No un destino genuino. ¿Entonces aún podía salvarme?

Y ahora, en ese total aislamiento —que no me asustaba, sino que por el contrario me permitía pensar, concentrarme—, cuando expresé el deseo de conocerme, buscando entre mis recuerdos, ahora tan accesibles y ordenados que los tenía a mi alcance como el conocido mobiliario de una vieja habitación, y cuando formulé interrogantes, vi todo lo que había ocurrido esa noche. Pero sólo era claro y nítido hasta el umbral del salón. Antes de eso… Sí, exacto. ¿Dónde estaba yo (o ello) antes de eso? ¿De dónde venía? La idea tranquilizadora, la más simple, era que yo no estaba bien, que me estaba recobrando de una enfermedad, como quien regresa de un viaje exótico colmado de las más increíbles aventuras, que, como una refinadísima doncella, muy aficionada a los libros y las novelas, las ensoñaciones y los caprichos, una joven demasiado frágil para este mundo salvaje, había tenido visiones. Tal vez en un delirio histérico imaginé ese pasaje por infiernos metálicos, sin duda mientras yacía en la cama con dosel, sobre sábanas orladas de encaje, sí, la fiebre cerebral incluso sería adecuada a la luz de la vela que alumbraba la cámara para que al despertar yo no volviera a asustarme, y en las figuras que me rodeaban reconociera de inmediato a mis afectuosos custodios. ¡Qué agradable mentira! Había tenido alucinaciones, ¿verdad? Y ellos, hundiéndose en el claro arroyo de mi única memoria, la habían dividido en dos. ¿Memoria dividida…? Porque con esa pregunta oí dentro de mí un coro de respuestas, preparadas y esperándome: dama de compañía, Tlenix, Angelita. ¿Qué era esto? Tenía todas esas frases preparadas, me eran dadas y con cada una de ellas aparecían imágenes. ¡Si tan sólo estuvieran encadenadas! Pero coexistían como las raíces de un árbol, de modo que yo, necesariamente una, naturalmente única, podía haber sido una pluralidad de ramificaciones que luego confluían en mí como los riachuelos que desembocan en el caudal de un río. Pero eso era imposible, me dije. Imposible. Estaba segura de ello. Y consideré mi vida hasta el presente dividida así: hasta el umbral del salón del palacio parecía formada por hilos diferentes, mientras que a partir de allí era uno solo. Las escenas de la primera parte de mi vida corrían paralelamente y se contradecían. La dama: una torre, oscuros pedrejones de granito, un puente levadizo, gritos en la noche, sangre en una fuente de cobre, caballeros de aspecto sanguinario, cabezas oxidadas de alabardas y mi carucha pálida en el espejo oval y brumoso entre el marco de la ventana, brumoso, desvaído, y el cabezal tallado. ¿Acaso venía de allí?

Pero como Angelita había sido criada en el calor aplastante del Sur y, mirando en esa dirección, veía paredes blancas con sus superficies color tiza expuestas al sol, palmeras marchitas, perros rabiosos con el pelo desgreñado junto a esas palmeras, mojando las raíces descascaradas con una orina espumosa, y cestos llenos de dátiles, resecos y con una dulzura pegajosa, y médicos con túnicas verdes, y escalones, escalones de piedra que bajaban hasta la bahía, todas las paredes alejadas del calor, racimos de uvas apilados, amarilleándose y secándose, semejantes a pilas de estiércol, y de nuevo mi cara en el agua, no en el espejo, y el agua vertida de una jarra de plata, una plata oscurecida por el tiempo. Incluso recordaba cómo asía esa jarra y cómo el agua, moviéndose pesadamente en su interior, me tiraba de la mano.

¿Y mi yo neutro y su viaje boca arriba, y los besos plantados en mis manos, mis pies y mi frente por las cimbreantes serpientes de metal? Ese horror ahora se había desvanecido completamente y pese a todos mis esfuerzos me costaba evocarlo, como si fuera un mal sueño imposible de expresar en palabras. No, era imposible que hubiera experimentado, ya simultánea o sucesivamente, vidas tan disímiles. ¿Qué certeza tenía entonces? Yo era bella.

Había sentido tanta desesperación como euforia al verme reflejada en el rostro de él como en un espejo viviente, pues la perfección de mis rasgos era tan absoluta que, pese a cualquier locura que cometiese, aunque aullara con la boca babeante, o royera carne cruda, la belleza no abandonaría mi rostro. Pero ¿por qué pensaba en «mi rostro» y no simplemente en «mí»? ¿Era yo una persona reñida con su cara y su cuerpo? ¿Una hechicera, una Medea? Era descabellado, ridículo. Y sin embargo el hecho de que mi mente funcionara como un acero afilado en manos de un caballero fugitivo y despojado de su nobleza, de que yo escindiera cada tema sin esfuerzo, esos obstinados pensamientos parecían excesivamente fríos en su corrección, demasiado serenos, pues el miedo no entraba en ellos —como si fuera algo trascendente, omnipresente, pero distinto—, y por lo tanto recelé también de mis pensamientos. Pero si no podía confiar en mi rostro ni en mi mente, ¿contra qué podía abrigar temores y sospechas, cuando lo único que se posee es el alma y el cuerpo? Era desconcertante.

Las raíces dispersas de mis diversos pasados no me contaban nada importante. La inspección sólo permitía cribar imágenes de colores brillantes, ya como la dama del Norte, ya como Angelita del sol ardiente, ya como Mignonne. En cada oportunidad era otra persona con otro nombre, posición, ascendencia, bajo otro cielo, aquí nada tenía precedencia: el paisaje del Sur volvía a mi visión como tensado por un hartazgo de dulzura y contraste, un color teñido de azules demasiado ostentosos, y si no hubiera sido por esos perros sarnosos, y esos niños medio ciegos con ojos infectados y vientres hinchados, esa costa de palmeras me habría resultado excesivamente fácil, tan tersa como una mentira. Y el norte de la dama de compañía, con sus torres nevadas, el cielo plomizo, los inviernos con tortuosas figuras de nieve inventadas por el viento, figuras que se arrastraban hasta el foso a lo largo de almenas y contrafuertes, emergían de las aspilleras del castillo con sus lenguas blancas a través de la piedra, y de las cadenas del puente levadizo parecían colgar lágrimas amarillas, pero era sólo el óxido coloreando los carámbanos de los eslabones, mientras que en verano el agua estaba cubierta por una mullida capa de musgo. ¡Todo esto, qué bien lo recordaba!

Pero luego mi tercera existencia; jardines vastos, frescos, cuidados, jardineros con tijeras, jaurías de sabuesos y el gran danés del arlequín tendido en la escalinata del trono —una hastiada escultura con la gracia inequívoca del letargo apenas interrumpida por el costillar jadeante—, y en sus ojos amarillentos e indiferentes centelleaban, podría pensarse, las figuras reducidas de los catabancos y los réncoros. Y estas palabras, réncoros, catabancos, yo ahora ignoraba el significado, pero sin duda lo había conocido en un tiempo, y cuando me sumergía así en ese pasado tan bien recordado, recordado hasta el gusto de las hojas de hierba que mascaba, sentía que no debía volver a los zapatitos que ya había dejado, ni a mi primer vestido largo bordado en plata, como si aún la niña que había en mí ocultara una traición. Por lo tanto evoqué un recuerdo inhumanamente cruel, el del viaje inerte boca arriba, los glaciales besos de metal que, tocándome el cuerpo desnudo, producían un ruido reverberante, como si mi desnudez hubiera sido una campana sin voz, una campana incapaz de vibrar porque aún no tenía corazón ni lengua. Sí, yo apelaba a esta implausibilidad, ya no sorprendida de que esa pesadilla delirante se me apegara con tal tenacidad, pues tenía que haber sido una pesadilla. Para reafirmar esta certidumbre me toqué los suaves brazos y los pechos con las yemas de los dedos; una intrusión, sin duda, y me sometí a ella temblando, como si con la cabeza echada hacia atrás hubiera pasado bajo una lluvia helada y vivificante.

En ninguna parte hallaba respuesta a mis preguntas, así que me alejé del abismo que era yo y no era yo. Y volví a eso que era uno, sólo uno. El rey, el baile, la corte y ese hombre. Yo estaba hecha para él, y él para mí, lo sabía pero con miedo. No, no era miedo, sino la presencia férrea del destino, inevitable, inescrutable, y era precisamente esa inevitabilidad, como un presagio de muerte, el conocimiento que ahora ya no podría rehusar, evadir, esquivar, rehuir, y podría perecer, pero perecer de esa sola manera. Me hundí sin aliento en esa presencia escalofriante. Incapaz de soportarla, pronuncié las palabras «padre, madre, hermano, hermana, amigas, parientes». Qué bien entendía esas palabras. Aparecían figuras voluntariosas, figuras conocidas, tenía que reconocerlas ante mí misma, sí, pero era imposible haber tenido cuatro madres y cuatro padres. ¿Volvía la locura? ¿Era tan estúpida y obstinada?

Recurrí a la aritmética: uno más uno dos, de un padre y una madre nace una niña, tú eras esa niña, tienes recuerdos de tu infancia.

Me dije que había estado loca, o lo estaba aún. Siendo una mente, era una mente totalmente eclipsada. No había baile ni castillo ni rey, ninguna emergencia a un estado del ser compulsivamente sujeto a las leyes de la eterna armonía. Sentí una punzada de dolor, una resistencia ante la idea de que también debía despedirme de mi belleza. A partir de esos elementos contradictorios no podía construir nada propio, a menos que encontrara en el diseño ya existente un punto débil, fisuras por donde pudiera penetrar para abrir la estructura y llegar a su centro. ¿De veras todo había ocurrido como se suponía? Si yo era propiedad del rey, ¿cómo podía saber esto? Ni siquiera me habría permitido reflexionar sobre ello. Si él estaba detrás de todo, ¿por qué yo había deseado hacerle una reverencia pero al principio me había negado? Si los preparativos eran irreprochables, ¿por qué yo recordaba cosas que no debía recordar? Pues sin duda, contando tan sólo con el pasado de una muchacha y una niña, yo no habría caído en ese doloroso titubeo que provocaba desesperación, el preludio de la rebelión contra el propio destino. Y por cierto debían al menos haber borrado esa secuencia del viaje boca arriba, la animación de mi desnudez, inerte y muda, por los besos centelleantes, pero eso también había ocurrido y ahora estaba conmigo. ¿Era posible que el defecto estuviera en el diseño y la ejecución? ¿Errores negligentes, un descuido, filtraciones ocultas, confundidos con un enigma o un mal sueño? Pero en tal caso había razones para alentar esperanzas. Para esperar. Para esperar, mientras se desarrollaban los sucesos, nuevas incongruencias, y hacer de ellas una espada contra el rey, contra mí misma, no importaba contra quién mientras se opusiera a un destino impuesto. Por lo tanto, me sometería al hechizo, lo padecería, asistiría a la cita a primera hora de la mañana, y supe, supe sin saber cómo o porqué, que nada me impediría hacerlo. Por el contrario, todo me impulsaría precisamente en esa dirección. Y mi circunstancia inmediata era tan primitiva, sí, paredes, tapizados mullidos que al principio cedían tan blandamente al tacto, y debajo una barrera de acero o mampostería, lo ignoraba, pero podía haber rasgado la cómoda blandura con las uñas. Me puse de pie, mi cabeza tocó la curva cóncava del cielo raso. Esto, alrededor de mí y encima de mí. Pero adentro… ¿Yo, sólo yo?

Continué examinando y exponiendo esa ultrajante incapacidad para entenderme a mí misma, y como los niveles de ideas afloraban enseguida, uno sobre el otro, empecé a dudar de mi propio juicio, pues si estaba ahogada por la locura, como un insecto en ámbar claro, aprisionada en mi obnubilatio lucida, era natural que…

Un momento. ¿De dónde venía ese vocabulario tan elegante, esos términos aprendidos, en latín, frases lógicas, silogismos, esa fluidez extravagante en una criatura dulce y joven cuya visión era una pira llameante para los corazones masculinos? ¿Y de dónde venía esa sensación de terrible tedio en cuestiones sexuales, el frío desdén, la distancia? Oh sí, quizá él ya me amaba, quizá estaba loco por mí, y tenía que verme, oírme la voz, tocarme los dedos mientras yo contemplaba su pasión como un espécimen de laboratorio. ¿No era asombroso, contradictorio, asincategoremático? ¿Era posible que yo lo imaginara todo, que la realidad última fuera aquí un cerebro viejo y despojado de emociones, confundido por las experiencias de incontables años? Tal vez un intelecto agudo era mi único pasado verdadero, quizás había nacido de la lógica, y esa lógica constituía mi única genealogía auténtica.

No lo creía. Yo era inocente, sí y al mismo tiempo totalmente culpable. Inocente en todas las pistas temporales pasadas que confluían en mi presente, como la niña, como la adolescente sombría y silenciosa en los inviernos blanco-grisáceos y en el moho sofocante de los palacios, y también inocente en lo ocurrido hoy, con el rey, pues yo no podía ser sino quien era. Mi culpa —mi insidiosa culpa— consistía sólo en esto, en saberlo todo tan bien y considerarlo una patraña, una mentira, una burbuja, y en ese afán de llegar al fondo del misterio. Temía descender y sentía una vergonzosa gratitud por las paredes invisibles que me obstruían el camino. Entonces yo tenía un alma manchada y honesta. ¿Qué otra cosa tenía, qué otra cosa quedaba? Ah, sí. Aún había algo, mi cuerpo, y empecé a tocarlo. Lo examiné en ese recinto negro tal como un hábil detective podría examinar la escena de un crimen. Una investigación curiosa, pues al revisar al tacto ese cuerpo desnudo sentí un aturdimiento vago y cosquilleante en los dedos. ¿Sería miedo de mí misma? Pero yo era bella y mis músculos eran flexibles, ágiles, y al aferrarme los muslos de un modo en que nadie los aferraría, como si fueran objetos extraños, sentí en las manos tensas, bajo la tez tersa y fragante, huesos largos, aunque por alguna razón temía tocarme las muñecas y el hueco de los antebrazos a la altura del codo.

Traté de vencer esa resistencia. ¿Qué podía haber allí después de todo? Mis brazos estaban cubiertos de encaje, pero era un poco rígido y difícil de penetrar, así que pasé al cuello. Lo que llamaban un cuello de cisne, la cabeza apoyada en él con una dignidad no fingida sino natural, que inspiraba respeto. Las orejas detrás del cabello trenzado, pequeñas, los lóbulos firmes, sin adornos, sin perforar (¿por qué?). Me toqué la frente, las mejillas, los labios. La expresión de ellos, detectada con las yemas de mis delgados dedos, de nuevo me turbó. Una expresión diferente de la que había esperado. Extraña. Pero ¿cómo podía ser extraña para mí misma excepto a través de la enfermedad, la locura?

Con un movimiento furtivo adecuado al candor de una niña acechada por historias de viejas, me toqué al fin las muñecas y los codos, allí donde el brazo se unía con el antebrazo. Allí había algo incomprensible. Perdí el tacto en las yemas, como si algo hubiera presionado los nervios, los vasos sanguíneos, y de nuevo mi mente saltó de sospecha en sospecha: ¿cómo llegaba a mí tal información, por qué me estudiaba yo como una anatomista? Esto no encajaba con el estilo de una doncella, ni Angelita ni la dama de compañía ni la lírica Tlenix. Pero al mismo tiempo sentía una compulsión tranquilizadora: esto es normal, no te sorprendas de ti misma, excéntrica y caprichosa cabeza de chorlito, si has estado un poco mal no vuelvas a eso, piensa cosas saludables, piensa en tu cita… ¿Pero los codos, las muñecas? Debajo de la piel, como un terrón duro. ¿Eran glándulas hinchadas? ¿Depósitos de calcio? Imposible, no congeniaba con mi belleza, con su contundencia. Y sin embargo allí había una dureza, una dureza pequeña que sólo podía sentir estrujándome con fuerza por encima de la mano, donde el pulso se detenía, y también en la curva del codo.

De modo que mi cuerpo también tenía secretos, su extrañeza se correspondía con la extrañeza de mi alma, con el temor de mis reflexiones. Había una continuidad, una congruencia, una simetría: lo que estaba aquí, también estaba allí. Si estaba en la mente, también en los brazos. Si en mí, también en ti. Mí, ti, acertijos, estaba cansada. Una abrumadora fatiga me invadió la sangre, y se suponía que debía someterme a ella. Dormirme, caer en el limbo de otra oscuridad, una oscuridad liberadora. Y luego, con despecho, la repentina decisión de no ceder a ese impulso, de resistir el encierro del carruaje elegante (aunque no tan elegante por dentro), y el alma de una doncella demasiado sagaz, demasiado rápida para entender. Desafío a la belleza física con sus estigmas ocultos. ¿Quién era yo? Mi oposición ahora era una rabia que hacía arder mi alma en la oscuridad, de modo que en verdad parecía brillar. Sed tamen potest esse totaliter aliter. ¿De dónde era eso? ¿Mi alma? ¿Grana? ¿Dominusmeus?

No, estaba sola y sola salté hacia arriba para hundir los dientes en esas paredes blandas y amortajadas. Rasgué el acolchado, el material seco y tosco me crujió en los dientes. Escupí hilachas con saliva, las uñas se me partían. Bien, ése era el modo. No sabía si actuaba contra mí o contra otra persona, pero no, no, no, no, no.

Vi una luz, algo brotó delante de mí, como la pequeña cabeza de una serpiente, salvo que era metal. ¿Una aguja? Me pinchó el muslo encima de la rodilla. Sentí un dolor pequeño, casi imperceptible, una picadura y luego nada.

Nada.

Un cielo nublado cubría el jardín. El parque real con sus fuentes cantarinas, los setos podados parejamente, la geometría de árboles, arbustos y escalinatas, estatuas de mármol, volutas, cupidos. Y nosotros dos. Chatos, vulgares, románticos, llenos de desesperación. Le sonreí, y en mi muslo había una marca. De modo que en mi alma, allí donde me había rebelado, y en mi cuerpo también, allí donde yo había aprendido a odiarlo, tenían un aliado. Un aliado cuya astucia era insuficiente. Ahora no le tenía tanto miedo, y desempeñé mi papel. Claro que esa astucia había bastado como para imponerme el papel, y desde dentro, pues había penetrado en mi fortaleza. Bastante astuto, pero no lo suficiente. Observé la trampa. Yo aún ignoraba el propósito, pero la trampa era visible, palpable, y verla me asustaba menos que vivir sólo de conjeturas.

Estaba tan turbada por estas luchas conmigo misma que aun la luz del día era un fastidio con su solemnidad, los jardines para mayor gloria y admiración de su Majestad, no de la vegetación. De veras habría preferido mi noche a este día, pero el día estaba aquí y también el hombre, que no sabía nada, no entendía nada, absorto en el ardiente placer de mi dulce locura, en el hechizo arrojado por mí, no por un tercero. Trampas, señuelos, una acechanza con una picadura fatal. ¿Yo era todo esto? ¿Y las fuentes cantarinas también servían a este propósito, los jardines reales, la bruma en la distancia? Qué tontería, en verdad. ¿La ruina de quién, la muerte de quién estaba en juego? ¿No habrían bastado testigos falsos, viejos con peluca, una cuerda, veneno? Tal vez se trataba de algo más importante. Una intriga insidiosa, palaciega.

Los jardineros de altas botas de cuero, concentrados en las plantas de Su Graciosa Majestad, no se acercaron a nosotros. Yo guardé silencio, pues el silencio era más apropiado. Nos sentamos en el peldaño de una enorme escalera que parecía construida para esperar a un gigante que un día bajaría de sus nubosas alturas para usarla. Los emblemas tallados en piedra, los cupidos desnudos, los faunos, los sueños, el mármol resbaladizo goteando agua, tan opaco y deslucido como el cielo gris. Una escena idílica, una Nicolette con su Aucassin. Qué vulgaridad. Había recobrado el conocimiento de esos jardines, cuando el carruaje se alejó y yo caminaba ligeramente, como si acabara de salir de un baño humeante y perfumado, y mi vestido ahora era diferente, primaveral, con un dibujo brumoso que evocaba tímidamente flores, aludía a ellas, ayudando a inspirar reverencia, rodeándome de inviolabilidad, Eos Rhododaktylos, pero yo caminaba entre los setos brillantes de rocío con una marca en el muslo. No necesitaba tocarla, de todos modos no podía, pero el recuerdo bastaba, eso no me lo había borrado. Yo era una mente cautiva, encadenada desde el nacimiento, nacida en la esclavitud, pero todavía una mente. Y así él apareció ante mí, viendo que mi tiempo ahora no era mío, que cerca no había ninguna aguja ni detector de sonido. Empecé, como una actriz preparándose para su interpretación, a decir cosas en un susurro, las cosas que no sabría si podría decir en su presencia. En otras palabras, sondeé los límites de mi libertad, a la luz del día los busqué a ciegas, a tientas.

¿Qué cosas? Sólo la verdad. Primero, el cambio de forma gramatical, luego la pluralidad de mis pasados pluscuamperfectos, y también todo lo que había padecido y el pinchazo que aplacó la rebelión. ¿Lo hacía por congraciarme con él, para no destruirlo? No, pues no lo amaba, en absoluto. Era traición: no nos habíamos cruzado para nada bueno. ¿Entonces debía hablarle así? ¿Diciéndole que mediante un sacrificio deseaba salvarlo de mí como de una condena?

No, no fue así. Yo tenía amor, pero en otra parte. Sé cómo suena eso. Oh, era un amor apasionado, tierno y totalmente común. Quería entregarme a él en cuerpo y alma, aunque no en la realidad, sólo según el dictado de la moda, de acuerdo con los usos y la etiqueta de la corte, pues no tendría que ser un pecado cualquiera, sino un pecado maravilloso y cortesano.

Mi amor era muy grande, me estremecía, me aceleraba el pulso, vi que su mirada me hacía feliz. Y mi amor era muy pequeño, pues estaba limitado en mí, sujeto a la costumbre, como una frase cuidadosamente compuesta para expresar la dolorosa alegría del encuentro. De modo que más allá de esos sentimientos yo no tenía especial interés en salvarlo de mí o de otra persona, pues cuando exploré con mi mente fuera de mi amor, él no era nada para mí, pero yo necesitaba un aliado en mi lucha contra lo que me había pinchado esa noche con un metal ponzoñoso. No tenía a nadie más, y él me brindaba toda su devoción: podía confiar en él. Sabía, desde luego, que no podía confiar en él más allá de lo que él sentía por mí. No podía elevarse a ninguna reservatio mentalis. Por lo tanto no podía revelarle toda la verdad: que mi amor y el pinchazo ponzoñoso provenían de la misma fuente. Que por ello los aborrecía a ambos, los odiaba a ambos y deseaba pisotearlos a ambos como se pisotea una tarántula. No podía decírselo, pues sin duda su amor era convencional, él no aceptaría en mí la liberación que yo deseaba, la libertad que lo apartaría de mí. Por lo tanto sólo podía actuar arteramente, dando a la libertad el falso nombre del amor, y sólo en y a través de esa mentira demostrarle que era la víctima de un desconocido. ¿Del rey? Sí, pero aunque él atacara violentamente a Su Majestad no me liberaría; el rey, si era el rey quien estaba detrás de esto, aún estaba tan lejos que su muerte no alteraría en absoluto mi destino. De modo que, para ver si podría encararlo así, me detuve junto a una estatua de Venus, cuyas caderas desnudas eran un monumento a las pasiones más altas y más bajas del amor terrenal, de modo que en total soledad pudiera preparar mi monstruosa explicación con argumentaciones precisas, una diatriba, como si estuviera afilando un cuchillo. Fue muy difícil. Una y otra vez me topé con un límite infranqueable, sin saber dónde el espasmo me dominaría la lengua, dónde tropezaría la mente, pues a fin de cuentas esa mente era mi enemigo. No mentir del todo, pero tampoco ir al centro de la verdad, del misterio. Sólo gradualmente reduje luego su radio, avanzando hacia adentro como por una espiral. Pero cuando lo vi en la distancia, cuando vi cómo caminaba y casi echaba a correr hacia mí, aún una silueta pequeña con una capa oscura, advertí que todo era en vano, la moda no lo permitiría. ¿Qué escena de amor ésta donde Nicolette confiesa a Aucassin que ella es su hierro candente, su verdugo? Ni siquiera un estilo de cuento de hadas, aun si pudiera librarme del hechizo, me devolvería a la nada de donde yo había venido. Toda su sabiduría era inútil aquí. La más adorable de las doncellas, si se cree el instrumento de fuerzas oscuras y habla de pinchazos y de hierros candentes, si dice tales cosas y de este modo, está loca. Y no atestigua la verdad, sino el trastorno de su propia mente, y por lo tanto no sólo merece amor y devoción, sino también piedad.

La combinación de tales sentimientos podía inducirlo a fingir que creía mis palabras, a poner cara de alarma a asegurarme que tomaría medidas para liberarme, en realidad para hacerme examinar, para propagar por todas partes la noticia de mi infortunio. Sería mejor insultarlo. Además, en esta compleja situación, cuanto más aliado fuera menos sería un amante lleno de esperanzas de consumación. Por cierto no desearía alejarse del papel de amante. Su locura era normal, vigorosa, sólidamente terrena: amar, oh amar, mascar escrupulosamente la grava de mi senda hasta volverla blanda arena, sí, pero no juguetear con quimeras analíticas relacionadas con el origen de mi alma.

De tal modo que parecía que si yo había sido gestada para su destrucción, él debería morir. No sabía qué parte de mí lo derribaría, los antebrazos, las muñecas en un abrazo. Claro que eso era demasiado simple, pero ahora yo sabía que no podía ser de otro modo.

Tenía que acompañarlo por veredas embellecidas por los hábiles artesanos de la horticultura. Nos alejamos rápidamente de la Venus Kallipygos, pues la ostentación con que exhibía sus encantos no congeniaba con nuestra etapa primeriza de emociones sublimes y tímidas alusiones a la felicidad. Pasamos ante los faunos, también desvergonzados, pero de un modo diferente, más apropiado, pues la virilidad de esas velludas cosas de piedra no podía poner en jaque mi pureza, que era tan casta como para no ser ultrajada ni siquiera cerca de ellas: se me permitía no comprender su rígida lujuria de mármol.

Él me besó la mano, allí donde estaba el bulto, aunque sin poder sentirlo con los labios. ¿Y dónde esperaba mi astucia? ¿En la oscuridad del carruaje? ¿O acaso yo sólo debía arrancar a Arrodes algunos secretos desconocidos: un bello estetoscopio aplicado al pecho del hombre sabio y condenado?

No le dije nada.

En dos días nuestro romance había progresado debidamente. Yo me alojaba, con un puñado de sirvientes fieles, en una residencia a cuatro millas de la finca real; Plebe, mi factótum, había alquilado ese castillo el día después de nuestro encuentro en el jardín, sin mencionar los medios que había requerido ese paso, y yo, como una doncella ingenua en cuestiones económicas, no le pregunté. Creo que yo lo intimidaba y lo fastidiaba a la vez, quizá porque él no compartía el secreto: lo más probable es que no lo compartiera. Seguía las órdenes del rey, me trataba con palabras respetuosas, pero en los ojos yo le veía una ironía impertinente. Tal vez me tomaba por una nueva favorita del rey, y mis paseos y encuentros con Arrodes no le sorprendían demasiado, pues un sirviente que exige a su rey que trate a una concubina de una manera comprensible para él no es buen sirviente. Creo que si yo hubiera concedido mis favores a un cocodrilo él no habría pestañeado. Yo era libre dentro de los límites de la voluntad real, y el monarca no se me acercó una sola vez. Ahora yo sabía que había cosas que jamás contaría a mi hombre, pues la lengua se me endurecía de sólo pensarlo y los labios perdían sensibilidad, como los dedos cuando me había tocado a mí misma esa primera noche en el carruaje. Prohibí a Arrodes que me visitara. Él lo interpretó convencionalmente, como un temor de comprometerme, y el buen hombre se contuvo. En el anochecer del tercer día al fin me propuse descubrir quién era yo. Me quité la ropa de cama frente al espejo de pared y quedé desnuda como una estatua. Los alfileres de plata y las lancetas de acero estaban sobre la mesa del tocador, cubiertas con un chal de terciopelo, pues yo temía su resplandor, aunque no su filo cortante. Los pechos erguidos miraban al costado y hacia arriba con sus pezones rosados, todo rastro del pinchazo en el muslo había desaparecido; como un obstetra o un cirujano preparándose para una operación, cerré ambas manos y las hundí en la carne blanca y tersa. Las costillas se hundieron bajo la presión, pero el vientre sobresalía como el de esas mujeres de las pinturas góticas, y bajo la tibia y blanda capa exterior encontré una resistencia, dura, obstinada, y moviendo las manos de arriba abajo al fin distinguí adentro una forma oval. Con seis velas a cada lado, tomé la lanceta más pequeña, no por miedo sino por razones estéticas.

En el espejo parecía que yo me proponía acuchillarme, una escena dramáticamente perfecta, estilísticamente sostenida hasta el último detalle por la enorme cama con dosel, las dos hileras de velas altas, el destello en mi mano y mi palidez, pues mi cuerpo estaba mortalmente asustado y me temblaban las rodillas. Sólo la mano con el acero tenía la firmeza necesaria. Allí donde la resistencia oval era más evidente y no se movía bajo presión, justo bajo el esternón, hundí la lanceta. El dolor fue mínimo y superficial, de la herida brotó una sola gota de sangre. Incapaz de actuar con la lenta pulcritud de un descuartizador, con deliberación anatómica, corté el cuerpo en dos prácticamente hasta la entrepierna, con violencia, apretando los dientes y cerrando los ojos con fuerza. No me atrevía a mirar. Pero ya no temblaba. Estaba fría como el hielo, la habitación estaba llena del sonido extraño y ajeno de mi respiración entrecortada, casi espástica. Las capas cortadas se separaron como cuero blanco, y en el espejo vi una forma plateada y acurrucada, como un feto enorme, una crisálida centelleante oculta dentro de mí, sostenida por los pliegues separados de carne, carne que no sangraba, carne rosada. ¡Qué horror verse así! No me atrevía a tocar la superficie plateada, inmaculada, virgen, el abdomen oblongo como un pequeño ataúd y brillante con el reflejo de las imágenes reducidas de las llamas de las velas. Me moví y vi entonces sus miembros encorvados como los de un feto y delgados como pinzas. Entraban en mi cuerpo y de pronto comprendí que eso no era eso, una cosa ajena y diferente, de nuevo era yo. De modo que ésa era la razón por la cual había dejado al caminar en la arena mojada de los senderos del jardín huellas tan profundas, ésa era la razón de mi fuerza. Era yo, aún, me repetía a mi misma cuando entró él.

La puerta había quedado sin llave, un descuido. Él entró furtivamente, asombrado de su propia audacia, sosteniendo delante de sí —como justificación y defensa— un enorme escudo de rosas rojas. Cuando me encontró, y yo me volví con un grito de miedo, él vio, pero no advirtió, no comprendió, no podía. Ahora no fue por miedo, sino sólo por una vergüenza horrible, sofocante, que intenté cubrir con ambas manos el óvalo de plata, pero era demasiado grande, y yo estaba demasiado abierta por el cuchillo.

Su cara, su grito silencioso y su huida. Preferiría no recordarlo. El no había podido esperar un permiso, una invitación, de modo que vino con las flores, y la casa estaba vacía. Yo misma había ordenado a todos los sirvientes que salieran, para que nadie estorbara mis planes, pues ya no me quedaba otro camino, otro recurso. Pero quizá ya había nacido en él la primera sospecha. Recuerdo que el día anterior cruzábamos el lecho de un arroyo seco y él quiso tomarme en sus brazos y yo me negué, no por pudor real o fingido, sino porque tenía que negarme. Él vio entonces mis huellas en el cieno blando y mullido; tan pequeñas y tan profundas, e iba a decir algo, sin duda una broma inofensiva, pero se contuvo de pronto y con esa grieta entre las cejas fruncidas, ahora familiar, subió la cuesta de enfrente, sin siquiera tenderme la mano cuando yo lo seguí. Tal vez lo había notado entonces. Y más aún, luego, cuando en la cima de la cuesta tropecé y aferré, para recobrar el equilibrio, una gruesa rama de avellano, sentí que estaba arrancando el arbusto de raíz,,de modo que caí de rodillas, en un acto reflejo, soltando la rama rota, para no exhibir la fuerza abrumadora, increíble, que poseía. Él estaba a un costado, sin mirar, o eso creí, pero debía de haber visto todo con el rabillo del ojo. ¿Era pues la sospecha lo que lo había incitado a entrar; o una pasión incontrolable?

No importaba.

Usando los segmentos más gruesos de mis sensores presioné los bordes del cuerpo abierto en dos para salir de la crisálida, y me liberé cuidadosamente. Después Tlenix, la dama Mignonne cayó de rodillas, y luego se desplomó de bruces a un costado y yo salí a rastras, estirando todas mis patas, retrocediendo despacio como un cangrejo. Las velas, cuyas llamas aún ondeaban en la ráfaga que él había provocado al huir, brillaban en el espejo; esa cosa desnuda, las piernas impúdicamente abiertas, yacía inmóvil; no deseando tocar mi capullo, mi falsa piel, la ella que yo era ahora caminó alrededor de ella e, irguiéndose como una mantis con el tronco doblado en el medio, se miró en el espejo. Esto era yo, me dije sin palabras, yo. Aún yo. Las tersas vainas de coleóptero o insecto, las articulaciones nudosas, el abdomen con su frío brillo de plata, los flancos oblongos diseñados para la velocidad, la cabeza oscura y abultada, esto era yo. Lo repetí una y otra vez, como para entregar esas palabras a la memoria, y al mismo tiempo el pasado múltiple de dama, Tlenix, Angelita se diluyó y murió dentro de mí, como libros leídos tiempo atrás, libros de un cuarto infantil cuyo contenido ya no importaba ni tenía poder, y podía recordarlos. Volví la cabeza despacio hacia ambos lados, buscando mis propios ojos en el reflejo, y también comenzando a comprender, aunque aún no acostumbrada a esta forma que era la mía, que el acto de autoevisceración no había sido mi rebelión, que representaba una parte prevista del plan, preparada precisamente para una eventualidad así, para que mi rebelión resultara ser, al cabo, mi sumisión total. Aunque aún podía pensar con mi destreza y fluidez habitual, me rendí al mismo tiempo a ese cuerpo nuevo. Su metal brillante tenía escritos los movimientos que empecé a realizar.

El amor murió. También morirá en ti, pero el deterioro que tú sufrirás en años o meses yo lo sufrí en pocos instantes. Fue el tercero en mi serie de comienzos, y emitiendo un siseo tenue, susurrante, corrí tres veces por la habitación, tocando con los sensores tendidos y trémulos la cama donde ahora me estaba negado el reposo. Aspiré el olor de mi no-pretendiente, mi no-amante, para poder seguirle el rastro, yo que era conocida pero desconocida por él, en este nuevo juego, quizás el último. El rastro de su precipitada huida estaba marcado primero por una sucesión de puertas abiertas, y el olor de las rosas desperdigadas podía ayudarme, pues al menos por un tiempo se había vuelto parte del olor de él. Vistas desde abajo, desde el suelo, y por lo tanto desde una nueva perspectiva, las habitaciones que atravesaba me parecían excesivamente grandes, llenas de muebles molestos e inútiles que acechaban inusitadamente en la penumbra. Luego sentí el ligero ruido de escalones de piedra, escaleras, bajo mis garras, y salí a un jardín oscuro y húmedo. Cantaba un ruiseñor. Me causó gracia, pues esa utilería era ahora totalmente necesaria. Se requería otra para la próxima escena. Exploré un buen rato entre los arbustos, sintiendo el crujido de la grava, di un par de vueltas, luego corrí en línea recta, pues había captado el olor. Era inevitable que lo captara, pues estaba compuesto por una singular combinación de aromas fugaces, por los temblores del aire que causaba su andar. Encontré cada partícula aún no dispersa en el viento de la noche, así di con la trayectoria correcta, que ahora seguiría hasta el final.

No sé qué voluntad decidió que le diera tanta ventaja, pues en vez de perseguirlo enseguida vagabundeé hasta el alba por los jardines reales. En cierto modo esto sirvió a un propósito, pues me demoré en los lugares donde habíamos paseado, tomados de la mano, entre los setos, y así pude discernir su olor precisamente, asegurarme de que más tarde no lo confundiría con ningún otro. Claro que podría haberlo seguido directamente y sorprenderlo en medio de su confusión y desesperación, pero no lo hice. Comprendo que mis actos de esa noche también pueden explicarse de un modo totalmente distinto, por mi pesar y el placer del rey, pues yo había perdido un amante para adquirir sólo una presa, y el monarca quizá consideraba insuficiente la ejecución repentina y rápida del hombre que odiaba. Tal vez Arrodes no corrió a su casa sino que fue a visitar a un amigo, y allí, en un monólogo febril, respondiendo a sus propias preguntas (la presencia de otra persona sólo era necesaria para tranquilizarlo y calmarlo) llegó por sus propios medios a la verdad. De todos modos mi conducta en los jardines de ningún modo sugería el dolor de la separación. Sé que las almas sentimentales lo tomarán a mal, pero no teniendo manos que restregar, ni lágrimas que verter, ni rodillas en qué caer, ni labios para besar las flores recogidas el día anterior, no sucumbí a la postración. Lo que ahora me interesaba era la extraordinaria sutileza de discernimiento que poseía, pues mientras iba y venía por los senderos en ningún momento tomé una ráfaga del rastro más engañosamente similar por el que era mi destino y el objeto de mis incansables esfuerzos. En mi frío pulmón izquierdo cada molécula de aire se abría paso por las tortuosidades de innúmeras células sensoras y cada partícula sospechosa era pasada a mi pulmón derecho, caliente, donde mi facetado ojo interno la examinaba con cuidado, para verificar su significado exacto o desecharla como un olor prescindible, y este proceso era más veloz que la vibración de las alas del insecto más pequeño, más veloz de lo que tú puedes comprender. Al romper el alba salí de los jardines. La casa de Arrodes estaba vacía, abierta. Ni siquiera me molesté en fijarme si él se había llevado un arma. Encontré la nueva pista y la seguí, sin perder más tiempo, No creía que la búsqueda demorara mucho, pero los días se hicieron semanas, las semanas meses, y aún estaba siguiéndolo.

Esto me parecía más abominable que la conducta de cualquier otro ser que tenga escrito en sí mismo su propio destino. Atravesé lluvias y soles abrasadores, campos, desfiladeros y arbustos, juncos secos me rozaron el torso, y el agua de los charcos o praderas inundadas que atravesaba me salpicaba y me caía en grandes gotas por el lomo oval y la cabeza, imitando allí lágrimas que sin embargo nada significaban. Noté, en mi carrera incesante, que todos los que me veían desde lejos se apartaban y se subían a una pared, un árbol, un cerco, o de lo contrario se arrodillaban y se tapaban la cara con las manos, o caían de bruces y se quedaban en esa posición hasta que yo me distanciaba. No necesitaba dormir, así que en la noche también atravesaba aldeas, campamentos, pueblos, plazas llenas de cuencos de arcilla y frutos colgados al sol, donde multitudes enteras se dispersaban ante mí, y los niños escapaban a las calles laterales con chillidos y gritos a los que yo no prestaba atención, siempre atento a mi camino. El olor de él me llenaba completamente, como una promesa. Ahora había olvidado el aspecto de ese hombre, y mi mente, como si careciera de la resistencia del cuerpo, sobre todo cuando corría en la noche, se retrajo en sí misma hasta que no supe a quién perseguía, ni siquiera si perseguía a alguien. Sólo sabía que mi voluntad era seguir, para que el rastro de las partículas aéreas discernidas en la caudalosa diversidad del mundo persistiera y se intensificara; pues si se debilitaba, significaría que ya no seguía la dirección correcta. No interrogaba a nadie, y nadie se atrevía a acercarse. Sentí que la distancia que me separaba de quienes buscaban la protección de las paredes o caían de bruces ante mi cercanía, cubriéndose la nuca con los brazos, estaba llena de tensión y la entendí como un atroz homenaje a mí, pues yo era el cazador del rey, lo cual me daba una fuerza inagotable. Sólo a veces un niño muy pequeño, a quien los adultos no habían abrazado a tiempo ante mi repentina y silenciosa aparición, rompía a llorar, pero yo no le prestaba atención, pues mientras corría debía mantener una concentración intensa, ininterrumpida, dirigida tanto hacia afuera, el mundo de arena y ladrillos, el mundo verde, cubierto de azul en lo alto, como hacia adentro, mi mundo interno, donde el juego eficaz de ambos pulmones emitía una encantadora pero infalible música molecular. Crucé ríos y ensenadas, rápidos, las cuencas cenagosas de lagos que se secaban, y todas las bestias me eludían, echaban a correr o se enterraban frenéticamente en el suelo reseco, sin duda un esfuerzo vano si yo hubiera querido perseguirlas, pues nadie tenía mi agilidad, pero ignoré a esas criaturas velludas que corrían en cuatro patas, las orejas inclinadas, con sus gañidos, chillidos y gemidos. No me interesaban, mi meta era otra.

Varias veces arrasé, como un proyectil, grandes hormigueros, y sus pequeños habitantes, rojos, negros, moteados, se deslizaban impotentes en mi caparazón brillante, y un par de veces un animal enorme me cerró el paso, de modo que aunque no tenía nada contra él, para no perder un tiempo, precioso en círculos y evasiones, me tensé y salté, lo atravesé en un instante, y con un chasquido de calcio y un gorgoteo de chorros rojos en el lomo y la cabeza me alejé tan rápidamente que sólo más tarde pensé en la muerte que había dado con tanta rapidez y violencia. También recuerdo que crucé campos de batalla, cubiertos por un disperso enjambre de abrigos grises y verdes. Algunos se movían, y en otros había huesos, malolientes o completamente secos, blancos como nieve sucia, pero esto también lo ignoré, pues tenía una tarea más elevada, una tarea concebida sólo para mí. Pues el rastro doblaba, trazaba círculos y se cortaba a sí mismo, y desaparecía en la costa de lagos salados, transformado por el sol en un polvo que me lastimaba los pulmones, o bien lavado por las lluvias. Poco a poco entendí que la cosa que me eludía actuaba con astucia, haciendo todo lo posible para confundirme y romper el hilo de moléculas que llevaba el rastro de su singularidad. Si el perseguido hubiera sido un común mortal, lo habría alcanzado después del tiempo adecuado, es decir, el tiempo necesario para que su terror y desesperación acrecentaran debidamente el castigo. Sin duda lo habría alcanzado con mi infatigable velocidad y mis pulmones infalibles, y lo habría matado antes de lo que se tarda en pensarlo. No le había pisado los talones al principio, sino que había esperado a que el olor se enfriara, para demostrar mi habilidad y además dar al perseguido el tiempo suficiente, de acuerdo con la costumbre, una costumbre buena… pues permitía que aumentara el miedo, y a veces lo dejaba alejarse bastante, pues si él me sentía constantemente demasiado cerca podría sufrir un ataque de desesperación y causarse daño, escapando así a mi venganza. Por lo tanto, no me proponía sorprenderlo de golpe, ni en una forma tan imprevista que no le diera tiempo para comprender qué le esperaba. Así que en las noches me detenía, oculto en las malezas, no para descansar, pues el descanso era innecesario, sino para demorarme intencionalmente, y también para meditar mis próximos movimientos. Ya no pensaba en mi presa como Arrodes, mi ex pretendiente, porque ese recuerdo se había cerrado y yo sabía que debía dejarlo en paz. Sólo lamentaba que ya no pudiera sonreír cuando evocaba esas antiguas estratagemas, como Angelita, la dama, la dulce Mignonne, y un par de veces miré en un espejo de agua, con la luna llena arriba, para convencerme de que no me parecía en nada a ellas, aunque había conservado mi belleza, si bien mi belleza era ahora algo fatídico que inspiraba tanto horror como admiración. También aprovechaba esos descansos nocturnos para limpiarme el lodo seco del abdomen, puliendo la plata, y antes de partir movía ligeramente mi aguijón, sosteniéndolo entre mis tarsos, poniéndolo a prueba, pues no sabía el día ni la hora.

A veces me acercaba sigilosamente a poblados humanos y escuchaba las voces, doblándome hacia atrás, apoyando mis sensores relucientes en un alféizar, o me trepaba al techo para colgar libremente de los aleros, pues a fin de cuentas yo no era un mecanismo inerte equipado con un par de pulmones de caza, sino un ser que tenía una mente y la usaba. Y la cacería había durado tanto que ya era conocida por todos. Oí cómo las viejas asustaban a los niños conmigo, y también oí incontables historias sobre Arrodes, a quien se admiraba tanto como se me temía a mí, el emisario del rey. ¿Qué decían las gentes simples en sus porches? Que yo era una máquina que perseguía a un hombre sabio que había osado alzar la mano contra el trono.

Sin embargo se suponía que yo no era una vulgar máquina de matar, sino un artefacto especial, capaz de cobrar cualquier forma: un mendigo, un bebé de pecho, una joven atractiva, pero también un reptil de metal. Estas formas eran manifestaciones fantasmales con que el emisario asesino engañaba a su víctima, pero ante todos los demás aparecía como un escorpión de plata que corría a tal velocidad que aún nadie había podido contarle las patas. Aquí la historia se dividía en dos versiones diferentes. Algunos decían que el sabio había intentado dar la libertad al pueblo oponiéndose a la voluntad del rey, y por lo tanto había provocado la ira del monarca. Otros decían que poseía el agua de la vida y con ella podía resucitar a los mártires, lo cual estaba prohibido por la autoridad más alta, pero él, aunque fingía inclinarse ante la voluntad del soberano, comandaba en secreto un batallón de ahorcados que habían sido descolgados en la ciudadela después de la gran ejecución de los rebeldes. Había otros que no sabían nada de Arrodes y no le atribuían ninguna habilidad maravillosa, y lo consideraban un mero condenado que por esa sola razón merecía ayuda y respaldo. Aunque se ignoraba el motivo de la furia del rey, y por qué había reunido a sus artesanos para ordenarles que fabricaran una máquina de cazar en la forja, todos lo consideraban un proyecto malvado y una orden pecaminosa, pues fuera cual fuese la culpa de la víctima no podía ser tan terrible como el destino que el rey le había preparado. Estas exageradas historias eran interminables, y en ellas la imaginación de los rústicos se manifestaba sin ataduras, y sólo se parecían en un aspecto: todas me conferían las más horrendas cualidades que pudieran concebirse.

También oí innumerables mentiras acerca de los valientes que acudían a ayudar a Arrodes, hombres que presuntamente me cerraban el paso sólo para caer en un combate desigual. Mentiras, pues jamás hubo nadie que se atreviera a hacerlo. Tampoco faltaban en esas fábulas los traidores que me señalaban las huellas de Arrodes cuando yo no podía encontrarlas. Otra mentira descarada. Pero sobre quién era yo, sobre quién podría ser, qué pasaba por mi mente, y si conocía o no la desesperación o la duda, nadie decía una palabra, y eso tampoco me sorprendía.