La calavera, de Philip K. Dick

—¿De qué oportunidad me habla? —preguntó Conger—. Siga. Me interesa.

La habitación estaba en silencio; todas las miradas convergían en Conger, todavía vestido con el uniforme carcelario. El portavoz se inclinó hacia adelante poco a poco.

—Antes de que fueras a prisión, tus negocios funcionaban muy bien… Todos ilegales, todos lucrativos. Ahora no tienes nada, excepto la perspectiva de pasarte otros seis años encerrado en una celda.

Conger frunció el entrecejo.

—Nos encontramos ante una situación muy importante para este consejo, que requiere tus peculiares habilidades. Por otra parte, se trata de una situación que quizá te interese también a ti. Eras cazador, ¿no? Conoces bien la técnica de seguir rastros, de emboscarte en los matorrales y de acechar por la noche, ¿verdad? Imagino que la caza ha de proporcionarte muchas satisfacciones…

Conger suspiró. Se mordió los labios.

—De acuerdo —dijo—. Suéltelo. Vaya al grano. ¿A quién quiere que mate?

—Todo a su tiempo —sonrió suavemente el portavoz.

*

El automóvil se detuvo. Era de noche; la calle estaba a oscuras. Conger miró por la ventanilla.

—¿Dónde estamos? ¿Qué sitio es este?

El guardia le apretó el brazo.

—Vamos. Por esa puerta.

Conger pisó el suelo húmedo de la calle. El guardia se deslizó con celeridad detrás de él, seguido por el portavoz. Conger aspiró una bocanada de aire frío. Examinó el contorno sombrío del edificio al que se dirigían.

—Conozco este lugar. Lo he visto antes —entrecerró los ojos, que se iban adaptando a la oscuridad. Repentinamente, se puso rígido—. Esto es…

—Sí. La Iglesia Primera —el portavoz se encaminó hacia la escalera—. Nos esperan.

—¿Nos esperan? ¿Aquí?

—Sí —el portavoz comenzó a subir los peldaños—. Ya sabes que no se nos permite la entrada, especialmente con pistolas —se detuvo. Dos soldados armados le salieron el paso—. ¿Todo en orden?

El portavoz sostuvo sus miradas. Los soldados asintieron con la cabeza. La puerta de la iglesia se abrió. Conger divisó en el interior más soldados, jóvenes con los ojos bien abiertos que contemplaban los iconos y las imágenes sagradas.

—Empiezo a entender —dijo.

—Era necesario —dijo el portavoz—. Como sabes, nuestras relaciones en el pasado con la Iglesia Primera han sido singularmente desafortunadas.

—No creo que esto las mejore.

—Pero vale la pena, ya lo verás.

*

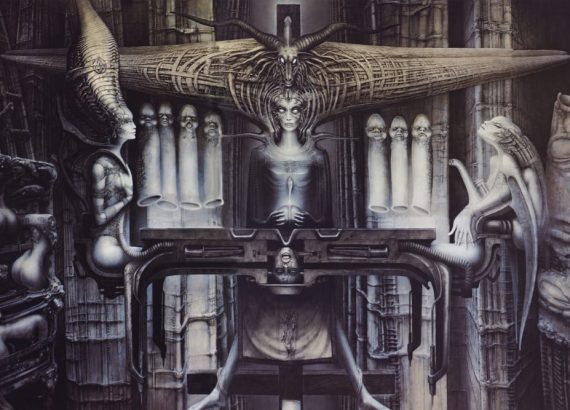

Atravesaron el vestíbulo y entraron en la cámara principal, donde estaban el altar y los reclinatorios. El portavoz dedicó una mirada distraída al altar cuando pasaron por delante. Empujó una pequeña puerta lateral y le hizo una señal a Conger.

—Por aquí, no tenemos tiempo que perder. Los fieles no tardarán en congregarse.

Conger parpadeó y obedeció. Se encontraban en una cámara pequeña, de techos bajos y paneles oscuros de madera vieja. Olía a cenizas y a especias humeantes.

—¿Qué es este olor? —preguntó.

—Cálices, o algo así. No lo sé —el portavoz cruzó con impaciencia la estancia—. Según nuestros informes, está escondido por aquí…

Conger paseó la vista por la cámara. Vio libros y legajos, símbolos sagrados e imágenes. Un extraño estremecimiento recorrió su cuerpo.

—¿Mi trabajo se relaciona con alguien de la Iglesia? Si es así…

—¿Es posible que creas en el fundador? —preguntó con sorna el portavoz—. ¿Es posible que un cazador, un asesino…?

—No, por supuesto que no. Todos esos discursos sobre la resignación ante la muerte, la no violencia…

—¿Qué pasa, pues?

—Me enseñaron a no mezclarme con esta gente. Poseen poderes extraños. Y es imposible hacerlos razonar.

El portavoz estudió a Conger detenidamente.

—Te equivocas. No nos interesa ninguno. Llegamos a la conclusión de que matarlos solo sirve para incrementar su número.

—Entonces, ¿por qué hemos venido? Larguémonos.

—No, nuestra misión es importante. Hemos venido a buscar algo que te servirá para identificar a tu hombre, imprescindible para localizarlo —el portavoz esbozó una sonrisa—. No queremos que mates a otro. Es demasiado importante.

—No fallaré —Conger hinchó el pecho—. Escuche, portavoz…

—La situación es insólita. La persona que has de perseguir… la persona que te mandamos a buscar… solo puede ser identificada mediante ciertos objetos que se encuentran aquí. Son simples indicios, los únicos datos de que disponemos. Sin ellos…

—¿Qué clase de objetos son?

Avanzó un paso hacia el portavoz. Este se apartó un poco.

—Mira —corrió una sección de la pared y quedó al descubierto un hueco cuadrado y oscuro—. Mira dentro.

Conger se agachó y forzó la vista. Frunció el ceño con desagrado.

—¡Una calavera! ¡Un esqueleto!

—El hombre que has de perseguir ha estado muerto durante doscientos años —dijo el prtavoz—. Eso es todo cuanto queda de él, lo único que tienes para encontrarlo.

Conger estuvo callado largo rato. Contempló la osamenta, apenas visible en el nicho oculto tras la pared. ¿Cómo podría matar a un hombre muerto hacía siglos? ¿Cómo podría seguir su pista, abatirlo?

Conger era un cazador. Había vivido a su manera, en los lugares que le apetecían. Había conseguido mantenerse vivo comerciando con pieles que traía en su propia nave desde las provincias, burlando el cinturón de aduanas de la Tierra.

Había cazado en las grandes montañas de la Luna. Había merodeado por las ciudades vacías de Marte. Había explorado…

—Soldado, coja esos objetos y llévelos al coche —ordenó el portavoz—. Procure no perder nada.

El soldado se introdujo en el hueco con cautela y se acuclilló.

—Confío —susurró el portavoz a Conger— en que nos demostrarás tu lealtad. Los ciudadanos siempre cuentan con medios para regenerarse, para demostrar su devoción a nuestra sociedad. Creo que cuentas con una excelente oportunidad. Dudo que tengas otra mejor. Y tus esfuerzos merecerán una generosa compensación, por supuesto.

Los dos hombres intercambiaron una mirada; Conger, delgado y andrajoso; el portavoz, inmaculado en su uniforme.

—Entiendo —dijo Conger—. Quiero decir que entiendo lo de la oportunidad. Pero ¿cómo puede un hombre muerto hace siglos ser…?

—Te lo explicaré después. Ahora tenemos que irnos.

El soldado se había marchado con los huesos, envueltos cuidadosamente en una manta. El portavoz se encaminó hacia la puerta.

—Vamos. Ya habrán descubierto nuestra irrupción, y se presentarán en cualquier momento.

Bajaron corriendo los húmedos escalones y entraron en el coche. Un segundo más tarde, el conductor elevó el coche en el aire, sobre los tejados de las casas.

*

El portavoz se acomodó en el asiento.

—La Iglesia Primera tiene un interesante pasado —empezó—. Imagino que lo conoces, pero me gustaría hacer hincapié en algunos puntos.

»El Movimiento se inició en el siglo veinte, durante alguna de las guerras periódicas. El Movimiento se extendió con suma rapidez, abonado por la opinión general acerca de la inutilidad de la guerra y de que cada una daba pie a otra peor, sin que se adivinara el final. El Movimiento aportó una respuesta muy sencilla al problema: sin preparativos militares, sin armas, no habría guerra. Y sin maquinarias ni la compleja tecnocracia científica no habría armas.

»El Movimiento sostenía que no era posible detener la guerra ayudando a planificarla. Sostenía que el hombre estaba sometido a esta maquinaria y ciencia, que se le escapaban de las manos y lo empujaban a guerras cada vez más feroces. Abajo la sociedad, gritaron. Abajo las fábricas y la ciencia. Unas cuantas guerras más y quedaría muy poca cosa del mundo.

»El fundador era un oscuro personaje procedente del Medio Oeste de Estados Unidos. Ni siquiera conocemos su nombre. Todo lo que sabemos es que un día apareció predicando la doctrina de la no violencia, la no resistencia; no a la guerra, no a los impuestos para fabricar armas, no a la investigación, excepto la dedicada a la medicina. Vive pacíficamente, cuida tu jardín, apártate de la política; dedícate a lo tuyo. Pasa desapercibido, no te enriquezcas. Reparte tus posesiones, abandona la ciudad. Al menos, eso es lo que se desprendía de sus palabras.»

El coche descendió y aterrizó en un tejado.

—El fundador predicó esta doctrina, o su germen; ignoramos lo que los fieles añadieron. Las autoridades locales lo detuvieron en seguida, por supuesto. Aparentemente estaban convencidas de que lo decía en serio; nunca se le volvió a ver. Fue ejecutado, y su cuerpo enterrado en secreto. Parecía que de esta manera se terminaba con el culto —sonrió el portavoz—. Por desgracia, algunos de sus discípulos afirmaron haberle visto después de la fecha de su muerte. El rumor se extendió; había vencido a la muerte, era divino. Se propagó por todas partes. Y aquí estamos hoy, con una Iglesia Primera que obstruye todo el progreso social, destruye la sociedad, siembra la anarquía…

—¿Qué pasó con las guerras? —preguntó Conger.

—¿Las guerras? Bien, no hubo más guerras. Hay que reconocer que la eliminación de las guerras fue consecuencia directa de la no violencia practicada a escala general. Sin embargo, hoy podemos contemplar la guerra desde una perspectiva más objetiva. ¿Qué hay de malo en la guerra? Posee un profundo valor selectivo, perfectamente concordante con los postulados de Darwin, Mendel y otros. Sin guerras, una masa de seres incompetentes e inútiles, carentes de educación y de inteligencia, se expande incontroladamente. La guerra reducía su número; era una forma natural, como los huracanes, los terremotos y las inundaciones, de eliminar a los ineptos.

»Sin guerras, los elementos más rastreros de la humanidad proliferan a su antojo. Representan una amenaza para los escasos instruidos, para los que practican la ciencia, los únicos preparados para dirigir la sociedad. Desprecian la ciencia, o la sociedad científica, basada en la razón. Y este Movimiento trata de ayudarlos y encubrirlos. Solo cuando los científicos controlen por completo el…

*

Consultó su reloj y abrió la puerta del coche.

—Te contaré el resto mientras caminamos.

Atravesaron el tejado en penumbra.

—Habrás adivinado de quién son esos huesos, a quién tienes que perseguir. Este fundador, este ignorante del Medio Oeste, ha estado muerto dos siglos exactos. Es una pena que las autoridades de su tiempo actuaran con tanta lentitud. Le permitieron hablar y dar a conocer su mensaje. Le permitieron predicar, fundar un culto. Y ya no hubo forma de pararlo.

»Pero ¿y si hubiera muerto antes de predicar, antes de exponer su doctrina? Por lo que sabemos, solo le llevó un momento divulgarla. Dicen que habló una vez, solo una vez. Luego llegaron las autoridades y lo arrestaron. No se resistió; apenas un pequeño incidente.

El portavoz se giró hacia Conger.

—Pequeño, pero aún padecemos las consecuencias.

Entraron en el edificio. Los soldados ya habían depositado el esqueleto sobre una mesa. Los soldados se mantenían firmes alrededor, con una expresión ardiente en sus rostros juveniles.

Conger se abrió paso entre ellos y se acercó a la mesa. Se inclinó y examinó los huesos.

—Así que esto es lo que queda —murmuró—. El fundador. La Iglesia lo ha ocultado durante doscientos años.

—En efecto —replicó el Portavoz—, pero ahora está en nuestro poder. Acompáñame.

El portavoz abrió una puerta. Unos técnicos levantaron la vista. Conger vio máquinas que zumbaban y giraban; mesas de trabajo y retortas. En el centro de la sala había una reluciente jaula de cristal.

El portavoz tendió a Conger una pistola Slem.

—Recuerda que la calavera debe volver en perfecto estado… para comparar y sentar la prueba definitiva. Apunta bajo… al pecho.

Conger sopesó el fusil.

—Parece bueno —comentó—. Conozco este modelo… quiero decir que ya lo había visto, aunque no llegué a utilizarlo.

—Recibirás instrucciones sobre el uso del fusil y el funcionamiento de la jaula. Te proporcionarán todos los datos de que disponemos acerca de la hora y el lugar. El punto exacto se llamaba Hudson’s Field, una pequeña comunidad en las afueras de Denver, Colorado. Ocurrió en mil novecientos sesenta. Y no lo olvides… solo podrás identificarlo mediante este cráneo. Advertirás características visibles en los dientes delanteros, especialmente en el incisivo izquierdo…

Conger escuchaba sin prestarle mucha atención. Observó cómo dos hombres vestidos de blanco introducían cuidadosamente la calavera en una bolsa de plástico. La ataron y la pusieron en la jaula de cristal.

—¿Y si me equivoco?

—¿Matando a otro? Sigues buscando. No vuelvas hasta encontrar a ese fundador. Y no esperes a que abra la boca; ¡tienes que impedirlo! Adelántate. No te arriesgues; dispara en cuanto creas que lo has encontrado. Es probable que se trate de un forastero en la zona. Parece ser que nadie lo conocía.

Conger continuaba absorto en sus pensamientos.

—¿Estás seguro de que no te falta nada? —preguntó el portavoz.

—Sí, creo que sí.

Conger entró en la jaula de cristal y se sentó con las manos al volante.

—Buena suerte —dijo el portavoz—. Todos esperamos que triunfes. Existen algunas dudas filosóficas sobre si es posible o no alterar el pasado. Ahora obtendremos la respuesta de una vez por todas.

Conger palpó los controles de la jaula.

—Por cierto —advirtió el portavoz—, no intentes utilizar esta jaula para otros propósitos que los mencionados. La controlamos constantemente. Si queremos que regrese, lo podemos hacer. Buena suerte.

Conger no dijo nada. Cerraron la jaula. Levantó un dedo y pulsó el control del volante. Lo giró poco a poco.

Estaba mirando todavía la bolsa de plástico cuando la sala se desvaneció.

No vio nada durante un largo período de tiempo, nada más allá del cristal de la jaula. Los pensamientos se atropellaban en su mente. ¿Cómo reconocería al hombre? ¿Cómo se aseguraba antes de actuar? ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se habría comportado antes de hablar? ¿Sería una persona vulgar o un extranjero chiflado?

Conger cogió el fusil Slem y lo apretó contra su mejilla. El metal era frío y liso. Lo movió para comprobar la mira. Era un fusil muy bello, la clase de fusil del que podía enamorarse. Ojalá lo hubiera tenido en el desierto marciano, en las largas noches que pasó aterido, acechando las cosas que se movían en la oscuridad…

Puso el fusil en el suelo y ajustó los contadores de la jaula. La niebla que daba vueltas en espiral empezó a condensarse y a consolidarse. Al instante se vio rodeado de formas que oscilaban y fluctuaban.

Colores, sonidos y movimientos se infiltraron a través del cristal. Desconectó los controles y se puso en pie.

*

Se encontraba sobre un promontorio que dominaba una pequeña ciudad. Era mediodía. Un aire fresco y vivificante acarició su rostro. Algunos automóviles se deslizaban por la carretera. Distinguió tierras cultivadas en la lejanía. Respiró intensamente y volvió a la jaula.

Examinó sus rasgos ante el espejo. Se había recortado la barba (no habían conseguido que se la afeitara) y lavado el pelo. Iba vestido a la moda de la segunda mitad del siglo XX, con aquellos extravagantes cuellos, chaquetas y zapatos de piel de animal. Llevaba dinero de la época en el bolsillo. No necesitaba nada más. Excepto su habilidad y su instinto especial, aunque nunca los había utilizado en circunstancias semejantes.

Caminó por la carretera hacia la ciudad.

Lo primero que le llamó la atención fueron los periódicos. Día 5 de abril de 1961. No estaba muy lejos. Paseó la vista a su alrededor. Había una gasolinera, un garaje, algunos bares y una tienda de chucherías. Al final de la calle divisó una verdulería y algunos edificios públicos.

Pocos minutos después subió la escalera de la pequeña biblioteca pública y penetró en su cálido interior.

La bibliotecaria levantó la vista y sonrió.

—Buenos días —dijo.

Le devolvió la sonrisa sin atreverse a hablar; no utilizaría las palabras correctas y lo denunciaría su acento extraño. Se acercó a una mesa y tomó asiento frente a una pila de revistas. Las hojeó unos instantes. Después volvió a ponerse de pie. Se dirigió hacia una gran librería apoyada en la pared. Los latidos de su corazón se aceleraron.

Periódicos… semanas enteras. Cogió un montón, se los llevó a la mesa y empezó a estudiarlos rápidamente. La impresión era rara, las letras singulares. Desconocía algunas palabras. Apartó los periódicos y fue a buscar más. Por fin encontró lo que buscaba. Se apoderó de la Cherrywood Gazette y la abrió por la primera página:

UN PRISIONERO SE AHORCA

Un hombre no identificado, arrestado en la oficina del sheriff del condado como sospechoso de sindicalismo criminal, fue encontrado muerto esta mañana por…

Finalizó el artículo. Era vago e inconsistente. Necesitaba más. Devolvió la Gazette a los estantes y, tras un momento de duda, abordó a la bibliotecaria.

—¿Más? —preguntó—. ¿Más periódicos? ¿Antiguos?

—¿Cuáles? —La mujer frunció el ceño—. ¿De qué año?

—De hace meses. Y… de antes.

—¿De la Gazette? Es el único que tenemos. ¿Qué quiere? ¿Qué está buscando? Quizá podría ayudarlo.

Conger permaneció en silencio.

—Encontrará ejemplares más antiguos en las oficinas de la Gazette —dijo la mujer quitándose las gafas—. ¿Por qué no lo prueba? Aunque, si me lo dijera, quizá podría ayudarlo…

Conger se marchó.

La oficina de la Gazette estaba en una calle lateral, de aceras resquebrajadas y agrietadas. Una estufa ardía en un rincón de la diminuta oficina. Un hombre corpulento se levantó y se acercó sin prisas al mostrador.

—¿Qué desea, señor?

—Periódicos antiguos. Un mes. O más.

—¿Para comprarlos? ¿Quiere comprarlos?

—Sí.

Sacó unos billetes. El hombre parpadeó.

—Claro —dijo—, claro. Espere un momento —salió corriendo de la habitación. Cuando volvió, se tambaleaba bajo el peso que transportaba, tenía la cara roja y sudorosa—. Aquí tiene algunos. Cogí lo que pude. Abarca todo el año. Y si quiere más…

Conger salió con los periódicos. Se sentó en el bordillo de la acera y los repasó.

*

Encontró lo que deseaba cuatro meses atrás, en diciembre. Era un artículo tan escueto que casi no reparó en él. Sus manos temblaban al leerlo. Utilizó un diccionario de bolsillo para algunos de los términos arcaicos.

HOMBRE ARRESTADO POR MANIFESTACIÓN PÚBLICA ILEGAL

Un hombre no identificado que rehusó dar su nombre fue detenido en Cooper Creek por agentes especiales de la oficina del sheriff, siguiendo órdenes del sheriff Duff. Dijeron que el hombre había sido descubierto recientemente en esta zona y vigilado de cerca.

Fue…

Cooper Creek. Diciembre de 1960. Su corazón latió con violencia. Era todo cuanto necesitaba saber. Se irguió con un estremecimiento y golpeó el frío suelo con los pies. El sol se había desplazado hasta el límite de las colinas. Sonrió. Ya había descubierto el lugar y el día exactos. Le bastaba con retroceder, quizá hasta noviembre, a Cooper Creek…

Caminó de vuelta atravesando el centro de la ciudad. Dejó atrás la biblioteca y la verdulería. No sería difícil; lo más difícil ya estaba hecho. Iría al pueblo, alquilaría una habitación y aguardaría la aparición del hombre.

Dobló una esquina. Una mujer cargada de paquetes salía por una puerta. Conger se desvió para dejarla pasar. La mujer lo miró. Palideció de súbito. Clavó la vista en él con la boca abierta.

Conger se alejó a toda prisa. Miró por encima del hombro. ¿Qué le pasaba a la mujer? Aún seguía observándolo; había soltado los paquetes. Conger caminó más rápido. Dobló otra esquina y subió por una calle lateral. Cuando miró atrás de nuevo vio que la mujer había llegado a la entrada de la calle. Se le unió un hombre y los dos corrieron hacia él.

Se escabulló y abandonó la ciudad en dirección a las colinas. Cuando llegó a la jaula se detuvo. ¿Qué había ocurrido? ¿Era su ropa, su indumentaria?

Reflexionó hasta que el sol se puso. Después entró en la jaula.

Conger se sentó ante el volante. Descansó un momento con las manos apoyadas en el mando de control. Luego giró el volante un pocos con la mirada atenta a los datos que le suministraban los medidores.

Un vacío gris lo rodeó.

Pero no por mucho tiempo.

*

El hombre le miró con semblante crítico.

—Será mejor que entre. Hace frío.

—Gracias.

Conger atravesó agradecido el umbral y entró en la sala de estar. Una estufa de queroseno instalada en un rincón mantenía el ambiente cálido y acogedor. Una mujer gruesa e informe, que llevaba un vestido floreado, salió de la cocina. Ambos lo examinaron atentamente.

—Se está bien aquí —dijo la mujer—. Soy la señora Appleton. Una buena temperatura, necesaria para esta época del año.

—Sí —asintió, mirando a su alrededor.

—¿Quiere comer con nosotros?

—¿Qué?

—¿Quiere comer con nosotros? —el hombre frunció las cejas—. No es usted extranjero, ¿verdad, señor?

—No —sonrió—. Nací en este país, muy al oeste.

—¿California?

—No —titubeó—. Oregon.

—¿Cómo es aquello? —preguntó la señora Appleton—. He oído decir que hay muchos árboles y pasto. Es tan seco esto. Yo provengo de Chicago.

—Ese es el Medio Oeste —explicó su marido—. Usted no es extranjero.

—No, Oregon forma parte de Estados Unidos —respondió Conger.

El hombre aprobó con aire ausente. Miraba la vestimenta de Conger.

—Un traje curioso, señor. ¿Dónde lo compró?

—Es un buen traje —Conger se sentía desorientado. Se removió inquieto—. Si quiere, me iré.

Ambos levantaron las manos en ademán de protesta. La mujer sonrió.

—Hay que estar atento a esos rojos. Ya sabe que el gobierno no se cansa de advertírnoslo.

—¿Los rojos? —cada vez estaba más confundido.

—El gobierno dice que están por todas partes. Hemos de denunciar cualquier acontecimiento extraño o anormal, a cualquiera que no se conduzca con normalidad.

—¿Como yo?

—Bueno, no me parece que sea usted un rojo —dijo el hombre—, pero hay que ser precavido. El Tribune dice…

Conger apenas escuchaba. Iba a ser más fácil de lo que pensaba. Descubriría al fundador en cuanto hiciera acto de presencia. Esa gente, tan recelosa de todo lo diferente, murmuraría, correría la voz y pregonaría a los cuatro vientos el acontecimiento. Le bastaría con tener paciencia y los oídos atentos, sobre todo en la tienda del pueblo, o aquí mismo, en la pensión de la señora Appleton.

—¿Puedo ver la habitación? —preguntó.

—Desde luego —la señora Appleton fue hacia la escalera—. Estaré encantada de enseñársela.

Subieron al piso superior. Hacía frío, pero no tanto como afuera. No tanto como en las noches de los desiertos marcianos. Lo agradeció vivamente.

*

Paseó por la tienda mirando las latas de verduras, los congelados de carnes y pescados, relucientes y limpios, que había en los estantes del frigorífico abierto.

Ed Davies se le acercó.

—¿Puedo ayudarlo? —dijo.

El tipo iba vestido de una forma rara, ¡y llevaba barba! Ed no pudo reprimir una sonrisa.

—Nada —respondió el hombre con voz singular—. Solo miraba.

—Claro —dijo Ed.

Volvió detrás del mostrador. La señora Hacket se acercó con su carrito.

—¿Quién es? —susurró, ocultando su rostro anguloso y moviendo la nariz como si olfateara algo—. Nunca le había visto.

—No lo sé.

—Me resulta extraño. ¿Por qué lleva barba? Nadie lleva barba. Debe de pasarle algo.

—A lo mejor le gusta llevar barba. Tenía un tío que…

—Espere —la señora Hacket se puso rígida—. Ese… ¿cómo se llamaba? El rojo… aquel viejo. ¿No llevaba barba? Marx. Llevaba barba.

—Ese no es Karl Marx —rió Ed—. Una vez vi una fotografía.

—¿De veras? —La señora Hacket lo miró con suspicacia.

—De veras —enrojeció un poco—. ¿Y qué?

—Me gustaría saber algo más de él. Creo que deberíamos saber más, por nuestro propio bien.

*

—¡Oiga, señor! ¿Quiere quiere que lo llevemos?

Conger se volvió al instante y bajó la mano hacia el cinturón. Se relajó. Eran dos jóvenes en un coche, un chico y una chica. Les dedicó una sonrisa.

—Sí, muchas gracias.

Entró al auto y cerró la puerta. Bill Willet puso en marcha el motor y el coche salió disparado hacia la autopista.

—Me gusta ir en carro —comentó Conger—. Iba de paseo hacia la ciudad, pero está más lejos de lo que pensaba.

—¿De dónde es usted? —preguntó Lora Hunt.

Era bonita, menuda y de piel tostada. Vestía un suéter amarillo y una falda azul.

—De Cooper Creek.

—¿Cooper Creek? —Bill frunció el ceño—. Qué raro. Nunca lo había visto.

—Ah, ¿son de Cooper Creek?

—Nací en Cooper Creek. Conozco a todo el mundo.

—Me trasladé desde Oregon.

—¿Oregon? No sabía que la gente de Oregon tuviera ese acento.

—¿Tengo acento?

—Habla de una forma curiosa.

—¿Cómo?

—No lo sé. ¿No es verdad, Lora?

—Se come las palabras —sonrió Lora—. Hable más. Me interesan los dialectos.

Cuando hablaba descubría sus dientes inmaculadamente blancos. Conger sintió que se le encogía el corazón.

—Tengo un defecto en el habla.

—Oh —los ojos de la chica se abrieron de estupor—. Lo siento.

Ambos le miraron con curiosidad. Conger, por su parte, se estrujaba el cerebro para hallar la forma de hacerles preguntas sin parecer curioso.

—Creo que no viene mucha gente de fuera por aquí. Forasteros.

—No —Bill negó con la cabeza—. No muchos.

—Apuesto a que soy el primero en mucho tiempo.

—Yo diría que sí.

—Un amigo mío… —Conger titubeó—, un conocido, me dijo que vendría. ¿Dónde creen que podría…? —se interrumpió—. ¿Quién podría haberlo visto? ¿A quién podría preguntar para no dejar de verlo cuando venga?

—Basta con mantener los ojos abiertos. Cooper Creek no es muy grande.

—No, es verdad.

Siguieron el viaje en silencio. Conger observó el perfil de la chica. Probablemente sería la novia del chico, o su esposa provisional. ¿Habrían adoptado ya el método del matrimonio provisional? No pudo recordarlo. Pero seguro que una chica tan atractiva de esa edad ya tendría un amante; aparentaba unos dieciséis años. Algún día se lo preguntaría, si la volvía a ver.

*

Conger paseó al día siguiente por la calle principal de Cooper Creek. Pasó frente a la tienda, las dos gasolineras y la oficina de correos. En la esquina estaba la cafetería.

Se paró. Lora estaba dentro, hablando con el dependiente. Reía y se balanceaba atrás y adelante.

Conger empujó la puerta. Una bocanada de aire caliente le azotó el rostro. Lora bebía un batido de chocolate caliente con crema batida. Alzó la mirada sorprendida cuando él se sentó en la silla contigua.

—Perdone. ¿La molesto?

—No —la chica agitó la cabeza. Tenía los ojos grandes y negros—. De ninguna manera.

—¿Qué desea? —le preguntó el empleado.

—Lo mismo que la señorita.

Lora miraba a Conger con los brazos cruzados y los codos apoyados en el mostrador. Le sonrió.

—Por cierto, aún no sabe mi nombre. Lora Hunt.

Ella le tendió la mano. Conger la tomó torpemente, sin saber qué hacer exactamente con ella.

—Mi nombre es Conger.

—¿Conger? ¿Es el nombre o el apellido?

—¿El nombre o el apellido? —vaciló—. El apellido. Omar Conger.

—¿Omar? —rió Lora—. Como el poeta, Omar Khayyam.

—No lo conozco. No sé mucho de poetas. Restauramos muy pocas obras de arte. Solo la iglesia se ha interesado lo suficiente…

Cesó de hablar. Ella le miraba fijamente. Conger se sonrojó.

—En el lugar de donde vengo.

—¿La iglesia? ¿A qué iglesia se refiere?

—La iglesia.

Estaba confuso. Le sirvieron el chocolate y lo bebió a grandes sorbos, agradecido. Lora no apartaba la vista de él.

—Es usted muy extraño. No le gustó a Bill, pero a Bill no le gusta nada que sea diferente. Es tan… tan prosaico. ¿No cree que cuando una persona se hace mayor debería… tener unas miras más amplias?

Conger asintió con un gesto.

—Dice que los extranjeros deberían quedarse en su tierra, no venir aquí. Aunque usted no es extranjero. Se refiere a los orientales.

Conger volvió a asentir.

La puerta se abrió a sus espaldas. Bill entró. Los miró.

—Vaya —dijo.

Conger se volvió.

—Hola.

—Vaya —Bill se sentó—. Hola, Lora —miraba a Conger—. No esperaba verle otra vez.

Conger se puso tenso. Sentía la hostilidad del chico.

—¿Le disgusta?

—No, no especialmente.

Se hizo un silencio. Bill se dirigió a Lora.

—Bueno, vámonos.

—¿Irnos? —preguntó asombrada—. ¿Por qué?

—¡He dicho que nos vamos! —la cogió de la mano—. Vamos, el coche está afuera.

—¡Caramba, Bill Willet, estás celoso!

—¿Quién es ese tipo? —preguntó Bill—. ¿Qué sabes de él? Míralo, y mira esa barba…

—¿Y qué? —los ojos de la chica llameaban de cólera—. ¡Solo porque no conduce un Packard y vive en Cooper High!

Conger examinó al muchacho. Era alto… alto y fuerte. Probablemente formaría parte de alguna organización cívica parapolicial.

—Lo siento —dijo—. Me voy.

—¿Qué asuntos lo han traído al pueblo? —preguntó Bill—. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué mariposea alrededor de Lora?

Conger miró a la chica y se encogió de hombros.

—Da igual. Ya nos veremos.

Se volvió. Y se inmovilizó. Bill se había movido. Los dedos de Conger volaron hacia el cinturón. «Solo media descarga —se dijo—. Nada más. Solo media descarga.»

Apretó. El local se tambaleó a su alrededor. Iba protegido por el forro de su traje, el revestimiento plástico interno.

—Dios mío…

Lora levantó las manos. Conger soltó una palabrota. No deseaba que a ella le sucediera nada, pero se le pasaría. Solo había utilizado medio amperio. Producía un hormigueo.

Un hormigueo y parálisis.

Salió por la puerta sin mirar atrás. Había llegado casi a la esquina cuando Bill se asomó lentamente, oscilando como un borracho. Conger se fue.

*

Mientras Conger caminaba por la noche, inquieto, una forma surgió ante él. Se detuvo y contuvo el aliento.

—¿Quién es? —preguntó una voz de hombre.

Conger aguardó, tenso.

—¿Quién es? —repitió el hombre.

Agitó algo en la mano. Se encendió una luz. Conger avanzó.

—Soy yo.

—¿Quién es «yo»?

—Mi nombre es Conger. Resido en la pensión de los Appleton. ¿Quién es usted?

El hombre se aproximó con parsimonia. Llevaba una chaqueta de cuero. Una pistola colgaba de su cintura.

—Soy el sheriff Duff. Me parece que usted es la persona con la que quería hablar. ¿No estaba hoy en Bloom’s, hacia las tres?

—¿Bloom’s?

—La cafetería. Donde los chicos van a holgazanear.

Duff enfocó la linterna en su rostro. Conger parpadeó.

—Aparte ese aparato.

Una pausa.

—Muy bien —la luz iluminó el suelo—. Usted estaba allí. Hubo una pelea entre usted y el chico de los Willet, ¿no es así? Discutieron sobre esa chica…

—Sí, discutimos —dijo cautelosamente Conger.

—¿Y qué sucedió después?

—¿Por qué?

—Digamos que soy curioso. Dicen que usted hizo algo.

—¿Hice algo? ¿Qué?

—No lo sé, es lo que trato de averiguar. Vieron un destello, y parece que ocurrió algo. Perdieron el conocimiento. No se podían mover.

—¿Cómo se encuentran?

—Bien.

Hubo un silencio.

—¿Y bien? —inquirió Duff—. ¿Qué fue? ¿Una bomba?

—¿Una bomba? —rió Conger—. No, mi mechero ardió. Había un escape y el gas se inflamó.

—¿Por qué se desmayaron todos?

—Las emanaciones.

Silencio. Conger se agitó, impaciente. Sus dedos se deslizaron hacia el cinturón. El sheriff bajó la vista y gruñó.

—Si usted lo dice… De todas maneras, tampoco sufrieron grandes daños —retrocedió unos pasos—. Y, además, a ese Willet le gusta buscar problemas.

—Entonces, buenas noches —dijo Conger.

Pasó por delante del sheriff.

—Una cosa más, señor Conger, antes de que se vaya. No le importará que compruebe sus documentos de identidad, ¿verdad?

—No, desde luego que no.

Conger metió la mano en el bolsillo y sacó el billetero. El sheriff lo cogió y alumbró con la linterna. Conger lo observó sin pestañear. Habían dedicado un arduo trabajo al billetero, examinando documentos históricos, reliquias de la época, todos los papeles que consideraron importantes.

Duff se lo devolvió.

—Muy bien. Siento haberlo molestado.

Cuando Conger llegó a la casa, encontró a los Appleton sentados frente al televisor. No levantaron la vista para saludarlo. Se apoyó en el marco de la puerta.

—¿Puedo preguntarles algo? —la señora Appleton ladeó la cabeza al instante—. ¿Puedo preguntarles… cuál es la fecha?

—¿La fecha? El uno de diciembre.

—¡El uno de diciembre! ¡Caramba, si estábamos en noviembre!

Ambos lo miraron. De pronto, recordó. En el siglo veinte aún utilizaban el viejo sistema de los doce meses. Diciembre seguía a noviembre. Entre los dos no existía cuartiembre.

Tragó saliva. ¡Sería mañana! ¡El dos de diciembre! ¡Mañana!

—Gracias —dijo—. Muchas gracias.

Subió la escalera. Qué idiota había sido al olvidarse. El fundador había sido arrestado el dos de diciembre, según los periódicos. Mañana, dentro de doce horas, el fundador aparecería para hablarle a la gente, y más tarde se lo llevarían a la fuerza.

*

El día era cálido y luminoso. Los zapatos de Conger hacían crujir la capa de nieve helada. Avanzó entre los árboles cubiertos por un manto blanco. Subió una colina y bajó por la otra ladera, apresurando el paso.

Se detuvo y echó un vistazo alrededor. Todo estaba en silencio. No se veía a nadie. Sacó una varilla delgada de su cintura y giró el mango. Por un momento no sucedió nada. Luego brilló un débil resplandor en el aire.

La jaula de cristal apareció y descendió lentamente. Conger suspiró. Se alegró de verla otra vez. Después de todo, era su único medio de regresar.

Subió al promontorio. Paseó la vista, satisfecho, con los brazos en jarras. Hudson’s Field se extendía hasta el inicio de la ciudad. Se veía desnudo y plano, cubierto de una fina película de nieve.

Aquí vendría el fundador. Aquí les hablaría. Y aquí lo detendrían las autoridades.

Solo que moriría antes de que llegaran. Moriría antes de hablar.

Conger volvió al globo de cristal. Abrió la puerta y entró. Cogió el fusil Slem del estante y colocó el cerrojo en la posición correcta. Estaba preparado para disparar. Reflexionó un instante. ¿Se lo llevaría?

No. Faltaban horas para que el fundador llegara. ¿Qué pasaría si tropezaba con alguien? Cuando viera al fundador irrumpir en el campo, iría a buscar el fusil.

Conger miró el estante. Allí estaba el paquete. Lo bajó y lo desenvolvió.

Tomó la calavera entre sus manos y le dio la vuelta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Al fin y al cabo, era la calavera de un hombre, la calavera del fundador, que aún seguía con vida, que llegaría dentro de poco, que se pararía en el campo a pocos metros de distancia.

¿Qué pasaría si pudiera ver su propio cráneo, amarillento y corroído? Doscientos años de edad. ¿Osaría hablar? ¿Osaría hablar después de verlo, el viejo y sonriente cráneo? ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué mensaje aportaría?

¿Qué acto no sería inútil después de ver la propia, marchita calavera? Lo mejor sería gozar de la vida mientras aún quedaba tiempo.

Un hombre que pudiera sostener su propia calavera entre las manos creería en muy pocas causas, en muy pocos movimientos. Tal vez llegara a predicar lo contrario…

Un sonido. Conger depositó la calavera en el estante y asió el fusil. Algo se movía afuera. Fue hacia la puerta rápidamente, el corazón le latía con furia. ¿Era él? ¿Era el fundador, que vagaba aterido en busca de un lugar donde poder hablar? ¿Meditaba sobre sus palabras, escogía sus frases?

¡Si pudiera ver lo que Conger había sostenido!

Abrió la puerta con el fusil levantado.

¡Lora!

La miró. Llevaba una chaqueta de lana y botas. Hundía las manos en los bolsillos. Exhalaba nubes de vapor por la boca y la nariz. Su pecho subía y bajaba.

Se miraron en silencio. Por fin, Conger bajó el fusil.

—¿Qué ocurre? ¿Qué hace aquí?

Ella señaló con el dedo. Le resultaba difícil hablar. Conger frunció el ceño; ¿qué le pasaba a la chica?

—¿Qué ocurre? ¿Qué quiere? —miró hacia donde ella señalaba con el dedo—. No veo nada.

—Vienen.

—¿Quiénes? ¿Quién viene?

—La policía. El sheriff llamó anoche a la policía estatal para que enviaran coches. Lo tienen todo rodeado. Bloquean las carreteras. Vienen unos sesenta. Algunos de la ciudad, otros de más lejos.

—Se calló y contuvo el aliento —dijeron… dijeron…

—¿Qué?

—Dijeron que usted es una especie de comunista. Dijeron…

*

Conger entró en la jaula. Colocó el fusil en el estante y salió de nuevo. Se acercó a la chica.

—Gracias. ¿Vino a decírmelo? ¿Usted les cree?

—No lo sé.

—¿Vino sola?

—No, Joe me acompañó en su camión desde el pueblo.

—¿Joe? ¿Quién es?

—Joe French. El plomero. Es amigo de papá.

—Vámonos.

Fueron hacia el campo a través de la nieve. El pequeño camión estaba aparcado a mitad de camino. Un hombre bajo y robusto aguardaba sentado detrás del volante, fumando en pipa. Se irguió en cuanto los vio venir.

—¿Es usted el tipo en cuestión? —preguntó.

—Sí. Gracias por avisarme.

—No sé nada de eso. Lora dice que usted es un buen hombre. Tal vez le interese saber que están llegando más policías. No es una advertencia… Simple curiosidad.

—¿Más?

Conger miró en dirección al pueblo. Formas negras se abrían paso entre la nieve.

—Gente del pueblo. Es imposible guardar un secreto en un pueblo pequeño. Todos escuchamos la emisora de la policía; oyeron lo mismo que Lora. Alguien la sintonizó, divulgó la noticia…

Se encogió de hombros.

Las formas aumentaban de tamaño. Conger divisó unos cuantos: Bill Willet, seguido de algunos compañeros de la escuela. Los Appleton renqueaban a prudente distancia.

—También Ed Davis —murmuró Conger.

El tendero avanzaba penosamente hacia el campo acompañado de tres o cuatro ciudadanos.

—La curiosidad los matará —comentó French—. Bueno, creo que volveré al pueblo. No quiero que llenen mi camión de agujeros. Vamos, Lora.

La joven miraba a Conger con los ojos abiertos de par en par.

—Vamos —repitió French—, larguémonos. Sabe que no puede seguir parado ahí. ¿verdad?

—¿Por qué?

—Habrá un tiroteo. Por eso se juntaron todos, para verlo. Lo sabe, ¿eh, Conger?

—Sí.

—¿Tiene un fusil? ¿O le da igual? —French esbozó una sonrisa—. Ya han capturado a otros. No se sentirá solo.

¡Por supuesto que no le daba igual! Debía quedarse en el campo. No podía permitir que arrestaran al fundador. Aparecería en cualquier momento. ¿Sería alguno de los ciudadanos, agazapado silenciosamente al borde del campo, esperando, esperando?

O quizá era Joe French o uno de los policías. Cualquiera podría sentir el impulso de hablar. Y las pocas palabras que se pronunciaran ese día gravitarían como una losa durante mucho tiempo.

¡Conger debía estar presente cuando la primera palabra sonara en el aire!

—No me da igual —dijo—. Vuelva a la ciudad y llévese a la chica con usted.

Lora se sentó muy erguida junto a Joe French. El plomero puso en marcha el motor.

—Míralos, acechando como buitres, a la espera de ver cómo matan a alguien —dijo.

*

El camión se alejó. Lora seguía sentada rígida y silenciosa, y además asustada. Conger los vio marchar, y luego se adentró en los bosques, hacia el promontorio.

Podía escapar, desde luego, en cuanto quisiera. Todo lo que debía hacer era entrar en la jaula de cristal y girar los mandos. Pero tenía una misión, una misión importante. Estaba obligado a quedarse.

Llegó a la jaula y abrió la puerta. Sacó el fusil del estante. El Slem se ocuparía de ellos. Lo graduó a la máxima potencia. La reacción en cadena los barrería a todos, a la policía, a esa gente sádica y morbosa…

¡No lo atraparían! Antes los mataría a todos. Él escaparía. Huiría. Todos habrían muerto antes de que terminara el día, si tal era su deseo, y él…

Vio la calavera.

De pronto, bajó el fusil y cogió el cráneo. Lo giró. Miró los dientes. Fue a contemplarse en el espejo.

Mientras lo hacía alzó la calavera. La apretó contra su mejilla. El sonriente cráneo lo miraba de soslayo, junto a su rostro, junto a su cráneo, apoyado en su carne palpitante.

Enseñó los dientes. Y comprendió.

Lo que sostenía era su propia calavera. Él era quien iba a morir. Él era el fundador.

Al cabo de un rato soltó la calavera. Jugueteó con los controles unos minutos. Oyó el rugido de los motores que se aproximaban, las voces amortiguadas de los hombres. ¿Volvería al presente, donde lo aguardaba el portavoz? Podía escapar, por supuesto…

¿Escapar?

Se volvió hacia la calavera. Su calavera, amarillenta por el paso del tiempo. ¿Escapar? ¿Escapar, cuando acababa de sujetarla entre sus manos?

¿Qué ocurriría si retrocedía un mes, un año, diez, incluso cincuenta? El tiempo no existía. Había tomado chocolate en compañía de una chica nacida ciento cincuenta años antes que él. ¿Escapar? Solo por un breve intervalo.

De todos modos, no podía realmente escapar, como tampoco lo había conseguido nadie, ni lo conseguiría nadie.

La única diferencia era que había sostenido en sus manos sus propios huesos, su propia calavera.

Ellos no.

Traspasó el umbral de la puerta y salió al campo con las manos vacías. Había un montón de gente al acecho, formando un grupo compacto, esperando. Confiaban en presenciar una lucha excitante. Se habían enterado del incidente de la cafetería.

Y había muchos policías… policías con fusiles y gases lacrimógenos, apostados en las colinas y las lomas, entre los árboles, cada vez más cerca. La misma vieja historia de este siglo.

Un hombre le arrojó algo. Cayó a sus pies, en la nieve: una piedra. Sonrió.

—¡Vamos! —gritó otro—. ¿No tienes bombas?

—¡Tira una bomba! ¡Tú, el de la barba! ¡Tira una bomba!

—¡Que lo cojan!

—¡Tira unas cuantas bombas atómicas!

*

Estallaron en carcajadas. Él sonrió. Puso los brazos en jarras. Todos enmudecieron de súbito, al comprender que se disponía a hablar.

—Lo siento —dijo con humildad—. No tengo bombas. Se han equivocado.

Se elevó una nube de murmullos.

—Tengo un fusil —continuó—, un buen fusil. Diseñado por una ciencia mucho más avanzada que la de ustedes. Pero no lo voy a utilizar.

El asombro se apoderó de los que escuchaban.

—¿Por qué no? —preguntó alguien.

Una anciana lo observaba, algo apartada del grupo. Sintió un estremecimiento. La había visto antes. ¿Dónde?

Recordó. Aquel día que fue a la biblioteca. Se había cruzado con ella al doblar una esquina. Al verlo, se había quedado estupefacta. Entonces no había comprendido la razón.

Conger sonrió entre dientes. Así que el hombre que ahora la aceptaba voluntariamente escaparía de la muerte. Los perseguidores se reían del hombre que tenía un fusil y no quería usarlo. Por un extraño capricho de la ciencia reaparecería dentro de pocos meses, después de que sus huesos se pudrieran bajo el suelo de una celda.

Y así, en cierta forma, escaparía de la muerte. Moriría, pero luego, al cabo de unos meses, resucitaría durante una tarde.

Una tarde. Suficiente para que lo reconocieran, para que comprendieran que continuaba vivo, para saber que había vuelto a la vida.

Y después, por fin, nacería de nuevo, doscientos años más tarde. Pasados dos siglos.

Nacería otra vez, de hecho, en una pequeña ciudad comercial de Marte. Crecería, aprendería a cazar y a rastrear…

Un coche de la policía se acercó por el extremo del campo y se detuvo. La gente retrocedió unos metros. Conger levantó las manos.

—Les propongo una extraña paradoja —dijo—. Aquellos que tomen vidas perderán la suya. Aquellos que maten, morirán. ¡Pero el que sacrifique su vida vivirá de nuevo!

Sonaron unas risas débiles, nerviosas. Los policías salían de los autos y caminaban en su dirección. Conger sonrió. Había dicho todo lo que quería decir. Estaba orgulloso de la sencilla paradoja que había creado. Ellos buscarían el significado, la recordarían.

Conger avanzó sonriente hacia una muerte anunciada.