Amor en la noche, de Francis Scott Fitzgerald

I

Aquellas palabras conmovieron a Val. Le habían venido a la cabeza de pronto, aquella tarde de abril fresca y dorada, y se las repetía una y otra vez: «Amor en la noche; amor en la noche». Las pronunció en tres idiomas —ruso, francés e inglés—, y decidió que sonaban mejor en inglés. En cada idioma significaban un tipo diferente de amor y un tipo diferente de noche. La noche inglesa parecía la más cálida y suave, con la lluvia de estrellas más diáfana y cristalina. El amor inglés parecía el más frágil y romántico: un vestido blanco y una cara en penumbra y unos ojos que eran remansos de luz. Y, si añado que en realidad Val pensaba en una noche francesa, comprendo que debo retroceder y empezar desde el principio.

Val era mitad ruso y mitad norteamericano. Su madre era hija de aquel Morris Hasylton que fue uno de los patrocinadores de la Feria Internacional de Chicago de 1892, y su padre —véase el Almanaque de Gotha, edición de 1910— era el príncipe Pablo Sergio Boris Rostoff, hijo del príncipe Vladimir Rostoff, nieto de un gran duque —conocido como Sergio el Charlatán—, y primo tercero y distanciado del zar. Era, como se ve, impresionante: casa en San Petersburgo, un pabellón de caza cerca de Riga, y una lujosísima villa, más bien un palacio, con vistas al Mediterráneo. En aquella villa de Cannes pasaban el invierno los Rostoff, y lo último que se le podía recordar a la princesa Rostoff era que aquella villa de la Riviera, desde la fuente de mármol —estilo Bernini— hasta las doradas copas de licor —estilo sobremesa—, había sido pagada con oro americano.

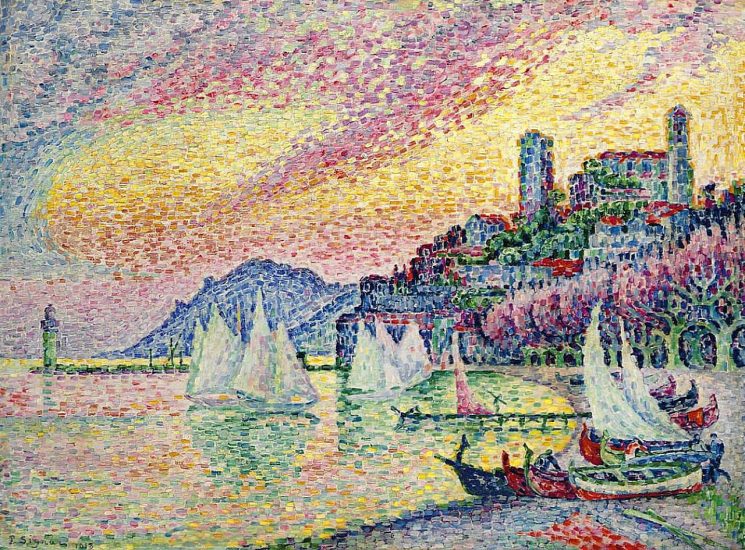

Los rusos, por supuesto, vivían alegres en Europa en los días festivos de antes de la guerra. De las tres razas que usaban el mediodía francés como parque de atracciones eran, con mucho, los más distinguidos. Los ingleses eran demasiado pragmáticos, y los americanos, aunque gastaran con generosidad, no tenían una tradición de comportamiento romántico. Pero los rusos… Eran tan galantes como los latinos y además eran ricos. Cuando los Rostoff llegaban a Cannes a finales de enero, los dueños de restaurantes telegrafiaban al norte para que pegaran en las botellas de champán las etiquetas de las marcas favoritas del príncipe, y los joyeros apartaban las piezas más increíbles y maravillosas para mostrárselas al príncipe —pero no a la princesa—, y barrían y adornaban la iglesia rusa por si al príncipe se le ocurría pedir ortodoxamente perdón por sus pecados. Y hasta el Mediterráneo tomaba en su honor un intenso color de vino en las tardes de primavera, y los barcos de pesca, con las velas hinchadas como el pecho de un petirrojo holgazaneaban primorosamente a poca distancia de la costa.

El joven Val se daba cuenta vagamente de que todo aquello se organizaba en beneficio suyo y de su familia. Aquella ciudad pequeña y blanca, a orillas del mar, era un privilegio y un paraíso donde tenía libertad para hacer lo que quisiera porque era rico y joven y la sangre de Pedro el Grande corría azul por sus venas. Sólo tenía diecisiete años en 1914, cuando comienza esta historia, aunque ya se había batido en duelo con un joven cuatro años mayor que él, y, como prueba, tenía una pequeña cicatriz sin pelo en su preciosa coronilla.

Pero el asunto del amor en la noche era lo que más le llegaba al corazón. Era un sueño vago y agradable, algo que le sucedería alguna vez, único e incomparable. Lo único que podía decir sobre aquel asunto era que aparecería una chica maravillosa y desconocida y que tendría lugar bajo la luna de la Riviera.

Lo raro no fue que abrigara aquella esperanza amorosa, desbordante y a la vez casi espiritual, pues todos los chicos con algo de imaginación abrigan esperanzas semejantes: lo raro fue que se cumpliera. Y, cuando aquello sucedió, sucedió de improviso: fue tal la confusión de sensaciones y emociones, de frases sorprendentes que acudían a sus labios, de visiones y ruidos, de momentos que llegaban, y se perdían, y ya eran pasado, que apenas entendió nada. Y quizá la misma inmaterialidad de aquellos instantes los grabó para siempre en su corazón y su memoria.

Aquella primavera el amor estaba en el aire, a su alrededor: los amoríos de su padre, por ejemplo, que eran muchos e indiscretos, y de los que Val se fue enterando poco a poco por los chismorreos de los criados, y definitivamente cuando una tarde descubrió a su madre, la americana, tronando histéricamentte contra el retrato de su padre que presidía el salón. En el cuadro su padre vestía uniforme blanco con dolmán de piel y miraba impasible a su mujer como si dijera: «¿Creías, querida, que te habías casado para formar parte de una familia de clérigos?».

Val se alejó de puntillas, sorprendido, confuso y turbado. No se escandalizó, como se hubiera escandalizado un chico norteamericano de su edad. Sabía, desde hacía años, cómo era la vida de los europeos ricos, y lo único que le censuraba a su padre era que hiciera llorar a su madre.

El amor lo envolvía: el amor sin tacha y el amor ilícito. Deambulando por el paseo marítimo, a las nueve de la noche, cuando brillaban tanto las estrellas que rivalizaban con las farolas eléctricas, adivinaba el amor en todas partes. De las terrazas de los cafés, animadas por los vestidos a la última moda de París, llegaba un olor dulce y picante a flores y chartreuse, a café recién hecho y cigarrillos, y entremezclado con aquel olor percibía otro aroma, el aroma misterioso y excitante del amor. Manos acariciaban manos rutilantes de joyas sobre las mesas blancas. Los alegres vestidos y las pecheras blancas de las camisas vibraban al unísono, y las llamas de los fósforos temblaban un poco, antes de encender lentamente los cigarrillos. Al otro lado del bulevar, enamorados menos elegantes, jóvenes franceses que trabajaban en las tiendas de Cannes, paseaban con sus novias a la sombra de los árboles, pero los ojos jóvenes de Val rara vez miraban hacia allí. El esplendor de la música y los colores vivos y las palabras en voz baja eran su sueño. Eran, en esencia, las galas del amor en la noche.

Aunque adoptaba, en la medida de sus posibilidades, la expresión feroz propia de un joven caballero ruso que recorre solo las calles, Val empezaba a sentirse desgraciado. El crepúsculo de abril había sucedido al crepúsculo de marzo, la primavera casi había Terminado, y aún no había descubierto qué hacer en las tardes cálidas de primavera. Las chicas de dieciséis y diecisiete años que conocía estaban perfectamente vigiladas por sus madres y parientes desde que anochecía hasta que se iban a la cama —recordad que era antes de la guerra—, y las que hubieran paseado gustosamente con él ofendían su deseo romántico. Y así pasaba abril: una, dos, tres semanas…

Había estado jugando al tenis hasta las siete, y se quedó vagabundeando por las pistas otra hora, así que eran las ocho y media cuando el cansado caballo del coche de alquiler llegó a la cima de la colina sobre la que resplandecía la fachada de la villa de los Rostoff. Los faros de la limusina de su madre brillaban amarillos en el camino, y la princesa, abotonándose los guantes, cruzaba en aquel momento la cancela reluciente. Val le lanzó dos francos al cochero y fue a besar a su madre.

—No me toques —se apresuró a decir la madre—. Has estado tocando dinero.

—Pero no con la boca, madre —protestó, en tono festivo.

La princesa lo miró con impaciencia.

—Estoy de mal humor —dijo—. ¿Precisamente tenías que llegar tarde esta noche? Estamos invitados a cenar en un yate, y tú tenías que venir.

—¿Un yate?

—Sí, de unos americanos —siempre había en su voz una sutil ironía cuando mencionaba su tierra natal. Su América era el Chicago de los años noventa, que todavía imaginaba como la inmensa escalera de una carnicería. Ni siquiera los despropósitos del príncipe Pablo eran un precio demasiado alto para su fuga.

—Dos yates —prosiguió—. La verdad es que no sabernos muy bien qué yate es. La nota era poco precisa, muy poco formal.

Americanos. La madre de Val le había enseñado a mirar por encima del hombro a los americanos, pero no había conseguido que 1 desagradaran. Los americanos se daban cuenta de que existías, aunque tuvieras diecisiete años. Los americanos le caían simpáticos. Era totalmente ruso, pero no era inmaculadamente ruso: la proporción exacta como la de un jabón famoso, era de un noventa y nueve y tres cuartos por ciento.

—Quiero ir —dijo él—. Me daré prisa, madre, me daré…

—Ya es tarde. —La princesa se volvió cuando su marido apareció en la puerta—. Val dice ahora que quiere venir.

—Pues no puede —dijo el príncipe Pablo, tajante—. Ha llegado escandalosamente tarde.

Val asintió. Los aristócratas rusos, por indulgentes que fueran consigo mismos, siempre eran admirablemente espartanos con sus hijos. Era imposible discutir.

—Lo siento —dijo.

El príncipe Pablo gruñó. El lacayo, de librea roja y plata, abrió la puerta de la limusina. Pero el gruñido había decidido la cuestión a favor de Val, porque la princesa Rostoff, en aquel día y hora precisos, tenía ciertas quejas contra su marido que le daban el dominio de la situación doméstica.

—Lo he pensado mejor: es mejor que vengas, Val —anunció la princesa con poco entusiasmo—. Ya es tarde, pero ven después de la cena. El yate es el Minnehaha o el Privateer —entró en la limusina—. El que esté más animado. Me figuro que el yate de los Jackson…

—Encontrar requiere sentido común —murmuró el príncipe crípticamente, dando a entender que Val encontraría el yate si tenía algún sentido común—. Que mi ayuda de cámara te eche un vistazo antes de salir. Ponte una corbata mía en lugar de ese escandaloso lazo que llevabas en Viena. Ya es hora de que te portes como un hombre.

Mientras la limusina se arrastraba crepitando por el camino de grava, la cara de Val ardía.

II

Había oscurecido en el puerto de Cannes, o parecía a oscuras tras el esplendor del paseo que Val acababa de dejar atrás. Tres faros mortecinos y débiles rutilaban en la dársena sobre los innumerables barcos de pesca que se amontonaban como conchas en la playa. En el agua, más lejos, había más luces, allí donde una flota de yates esbeltos surcaba la corriente con lenta dignidad, y, más lejos aún, una luna llena y en su punto convertía la superficie del agua en una brillante pista de baile. De vez en cuando se oía un crujido, un chirrido, un gotear, cuando un bote de remos avanzaba por las aguas poco profundas y su silueta borrosa atravesaba el laberinto oscilante de lanchas y barcas de pesca. Val, que descendía por la aterciopelada pendiente de arena, tropezó con un marinero dormido y percibió un olor rancio a ajo y vino barato. Cogió al hombre por los hombros y el hombre abrió los ojos, asustado.

—¿Sabe dónde están fondeados el Minnehaha y el Privateer?

Mientras se deslizaban por la bahía se tumbó en la popa: miraba con algo parecido a la insatisfacción la luna de la Riviera. No había duda: era la luna ideal, perfecta. Frecuentemente, cinco de cada siete noches, la luna era la ideal. Y la brisa era suave, tan encantadora que hacía daño, y sonaba la música, acordes mezclados de muchas orquestas, la música que venía de la playa. Hacia el este se extendía el oscuro cabo de Antibes, y Niza, y más allá Montecarlo, donde la noche tintineaba rebosante de oro. Algún día disfrutaría de todo aquello, conocería sus placeres y triunfos: cuando fuera demasiado viejo y juicioso para que le importara.

Pero aquella noche… aquella noche, la corriente de plata que se rizaba como un gran tirabuzón hacia la luna, las luces tenues y románticas de Cannes a su espalda, el amor en el aire, irresistible e inefable…, aquella noche, todo aquello, iba a desperdiciarse para siempre.

—¿Cuál es? —preguntó de pronto el barquero.

—¿Qué? —preguntó Val, levantándose.

—¿Cuál es el barco?

Señaló con el dedo. Val se volvió. Por encima de él se levantaba la proa gris de un yate, como una espada. En el espacio de tiempo que había durado el ansia insistente de su deseo habían recorrido casi un kilómetro.

Leyó las letras de bronce, sobre su cabeza. Era el Privateer, pero sólo había a bordo luces débiles, ni música ni voces, sólo el murmullo, el chapoteo intermitente de las olas mansas que lamían los costados del yate.

—El otro —dijo Val—, el Minnehaha.

—No os vayáis todavía.

Val se asustó. La voz, baja y suave, descendía desde las tinieblas de cubierta.

—¿Es que tenéis prisa? —dijo la voz suave—. Había creído que alguien venía a verme y he sufrido una desilusión terrible.

El barquero levantó los remos y miró, indeciso, a Val. Pero Val callaba, así que el hombre hundió los remos en el agua y dirigió majestuosamente la barca hacia la luz de la luna.

—¡Espere un momento! —gritó Val entonces.

—Adiós —dijo la voz—. Volved cuando os podáis quedar más tiempo.

—Me quedo ahora —contestó Val, jadeante.

Dio las órdenes precisas y la barca viró y volvió al pie de la escala de cuerda. Alguien joven, alguien con un vestido blanco y vaporoso, alguien que hablaba en voz baja, con una voz preciosa, lo llamaba desde la oscuridad de terciopelo. «¡Si le viera los ojos!», se dijo. Le gustaba el sonido romántico de aquellas palabras y las repitió con un suspiro: «¡Si le viera los ojos!».

—¿Quién eres? —Ahora estaba cerca, sobre él. Lo miraba desde cubierta y Val la miraba desde la escala, mientras subía, y, cuando sus ojos se encontraron, los dos se echaron a reír.

Era muy joven, delgada, casi frágil, y el vestido, sencillo y blanco, acentuaba su juventud. Dos manchas oscuras y tenues en las mejillas señalaban dónde brillaba el color a la luz del día.

—¿Quién eres? —repitió, retrocediendo y riendo de nuevo cuando la cabeza de Val apareció en cubierta—. Tengo miedo y quiero saber quién eres.

—Soy un caballero —dijo Val, e hizo una reverencia.

—¿Qué clase de caballero? Hay muchas clases de caballeros. Había un… un caballero negro en la mesa de al lado en París, así que… —se interrumpió de pronto—. No eres americano, ¿verdad?

—Soy ruso —dijo Val, como hubiera anunciado que era un arcángel. Y, sin pensarlo demasiado, añadió—: Y soy el más afortunado de los rusos. Todo el día, toda la primavera, he estado soñando con enamorarme en una noche así, y ahora el cielo te ha enviado.

—¡Un momento! —dijo ella, dominándose para no gritar—. Ahora estoy segura de que esta visita es una equivocación. No estoy para cosas así. ¡Por favor!

—Te ruego que me perdones —la miró perplejo, sin darse cuenta de que había dado por sentadas demasiadas cosas. Y se puso muy derecho, ceremoniosamente—. Me he equivocado. Si me lo permite, me retiraré.

Dio media vuelta. Tenía la mano en la barandilla.

—Espera —dijo ella, apartándose de los ojos un mechón de pelo descontrolado—. Pensándolo mejor, puedes decir todas las tonterías que quieras, pero no te vayas. Estoy muy triste y no me quiero quedar sola.

Val titubeó; había algo que no acababa de entender. Había dado por supuesto que si una chica llamaba a un desconocido de noche, aunque fuera desde la cubierta de un yate, era que, sin duda alguna, estaba abierta al amor. Y deseaba con todas sus fuerzas quedarse. Entonces recordó que aquél era uno de los dos yates que había estado buscando.

—Me figuro que la cena será en el otro barco —dijo.

—¿La cena? Ah, sí, es en el Minnehaha. ¿Ibas allí?

—Iba allí… hace mucho.

—¿Cómo te llamas?

Estaba a punto de decírselo, pero hizo una pregunta.

—¿Y tú? ¿Por qué no has ido a la fiesta?

—Porque he preferido quedarme aquí. La señora Jackson dijo que iban a ir rusos… Me imagino que lo diría por ti. —Lo miraba con interés—. Eres muy joven, ¿no?

—Soy bastante mayor de lo que parezco —dijo Val, muy estirado—. La gente siempre lo comenta. Es algo extraordinario.

—¿Cuántos años tienes?

—Veintiuno —mintió.

Ella se echó a reír.

—¡Qué tontería! No tienes más de diecinueve.

El disgusto de Val era tan evidente que la chica se apresuró a tranquilizarlo.

—¡Anímate! Yo sólo tengo diecisiete. Hubiera ido a la fiesta si hubiera sabido que iba a ir alguien con menos de cincuenta años.

Val se alegró de que cambiara de conversación.

—Prefieres quedarte aquí, a soñar a la luz de la luna.

—He estado pensando en las equivocaciones —se sentaron juntos, en sillas de lona—. Es un tema muy absorbente, el tema de las equivocaciones. Las mujeres piensan poco en las equivocaciones. Tienen más ansia de olvidar que los hombres. Pero cuando se obsesionan…

—¿Has cometido alguna equivocación? —preguntó Val.

Asintió.

—¿No tiene arreglo?

—Creo que no —respondió—. No estoy segura. En eso pensaba cuando llegaste.

—Quizá yo pueda ayudarte en algo —dijo Val—. Quizá no sea una equivocación irreparable.

—No puedes ayudarme —dijo, triste—. Así que no le demos más vueltas. Estoy harta de mi equivocación y me gustaría que me contaras las cosas alegres y divertidas que están pasando en Cannes esta noche.

Miraban hacia la línea de luces misteriosas y fascinantes de la costa, los grandes bloques de juguete con velas encendidas que eran en realidad los grandes hoteles de moda, el reloj iluminado de la ciudad vieja, el fulgor empañado del Café de París, y, como alfilerazos de luz, las ventanas de las villas que ascendían por colinas suaves hacia la negrura del cielo.

—¿Qué hace allí todo el mundo? —murmuró la chica . Parece que está sucediendo algo maravilloso, pero no sabría decir qué.

—Allí todo el mundo hace el amor —dijo Val, en voz baja.

—¿Eso? —Lo miró un instante muy largo, con una expresión extraña en los ojos—. Entonces quiero volver a Estados Unidos —dijo—. Aquí hay demasiado amor. Quiero volver a casa mañana.

—¿Tienes miedo de enamorarte?

Negó con la cabeza.

—No es eso. Es que aquí… yo no tengo amor.

—Yo, tampoco —añadió Val en un susurro—. Es triste que estemos en un sitio tan adorable, en una noche tan adorable, y no tengamos… nada.

Se acercaba a ella, con ojos románticos, ojos inspirados y castos, y ella se apartaba.

—Háblame más de ti —se apresuró a preguntarle—. Si eres ruso, ¿dónde has aprendido a hablar inglés tan bien?

—Mi madre es norteamericana —reconoció—. Mi abuelo también era norteamericano, así que mi madre no tuvo elección.

—¡Entonces tú también eres norteamericano!

—Yo soy ruso —dijo Val con orgullo.

Lo miró a los ojos, sonrió y no quiso discutir.

—Bueno, entonces —dijo con diplomacia—, me figuro que tendrás un nombre ruso.

Pero Val no tenía intención de decirle su nombre todavía. Un nombre, incluso el apellido de los Rostoff, hubiera profanado la noche. Eran dos voces que hablaban muy bajo, dos caras blancas, y era bastante. Estaba seguro, sin ninguna razón para estar seguro, sólo por instinto, una especie de instinto que susurraba triunfalmente en su interior, estaba seguro de que en un instante, un minuto o una hora, iba a conocer por fin la vida del amor. Su nombre no existía, en comparación con lo que se agitaba en su corazón.

—Eres preciosa —dijo de repente.

—¿Cómo lo sabes?

—Porque la luz de la luna es la luz más cruel para las mujeres.

—¿Soy guapa a la luz de la luna?

—Eres lo más precioso que he visto en mi vida.

—Ah —reflexionaba sobre aquellas palabras—. No pensaba dejarte subir a bordo. Debería haber imaginado de qué íbamos a hablar con esta luna. Pero no puedo quedarme aquí toda la vida, mirando a la costa. Soy demasiado joven, ¿no te parece?

—Demasiado joven —asintió Val solemnemente.

Y de pronto oyeron una música nueva, cerca, al alcance de la mano, una música que parecía surgir del agua, a menos de cien metros de distancia.

—¡Escucha! —exclamó ella—. Es en el Minnehaha. Han acabado de cenar.

Escuchaban en silencio.

—Gracias —dijo Val de pronto.

—¿Por qué?

Casi ni se había dado cuenta de que había hablado. Les daba las gracias a los instrumentos de metal por sonar en la brisa, bajos y profundos; al mar por su murmullo cálido y quejumbroso contra la proa; a la luz débil y lechosa de las estrellas por derramarse sobre ellos y bañarlos, hasta que sintió que flotaba en una sustancia más densa que el aire.

—Es precioso —murmuró ella.

—¿Qué vamos a hacer ahora?

—¿Tenemos que hacer algo? Podríamos quedarnos aquí y disfrutar…

—No, no piensas eso —la interrumpió Val, a media voz—. Sabes que hay algo que debemos hacer. Voy a ofrecerte mi amor, y te alegrarás.

—No puedo —dijo ella con un hilo de voz. Quería reírse, decir algo insustancial y gracioso, algo que devolviera la situación a las aguas seguras de un coqueteo sin importancia. Pero ya era demasiado tarde. Val sabía que la música había completado lo que había empezado la luna.

—Te diré la verdad —dijo—. Eres mi primer amor. Sólo tengo diecisiete años, como tú.

Había algo absolutamente encantador en el hecho de que tuvieran la misma edad, algo que la desarmaba ante el destino que los había reunido. Las sillas crujieron y Val tuvo conciencia de un débil perfume, irreal, mientras caían, de repente, como niños, el uno en brazos del otro.

III

No podría recordar más tarde si la besó una o varias veces aunque quizá pasaran una hora allí sentados, muy juntos y cogidos de la mano. Lo que más le sorprendió del amor fue que no parecía contener ninguno de los elementos de la pasión desaforada —remordimiento, deseo y desesperación—, sino una delirante promesa de felicidad, para la vida, para el mundo, como no había conocido nunca. El primer amor: ¡sólo era el primer amor! ¡Qué sería el amor en toda su plenitud, en toda su perfección! No sabía que lo que estaba experimentando entonces, aquella mezcla irreal de paz y éxtasis, limpia de deseo, era irrecuperable para siempre.

Hacía un rato que la música había cesado, cuando el ruido de una barca de remos rompió aquel silencio lleno de murmullos, perturbando las aguas tranquilas. Ella se levantó de un salto y miró hacia la bahía como un centinela.

—¡Oye! —dijo deprisa—. Quiero que me digas tu nombre.

—No.

—Por favor —le rogó—. Me voy mañana.

Val no contestó.

—No quiero que me olvides —dijo ella—. Me llamo…

—No te olvidaré. Te prometo que te recordaré siempre. A quienquiera que ame siempre la compararé contigo, mi primer amor. Mientras viva, siempre conservarás la misma lozanía en mi corazón.

—Quiero que te acuerdes de mí —murmuró con palabras entrecortadas—. Ay, esto ha significado para mí más que para ti, mucho mas.

Estaba tan cerca que Val sentía su respiración joven y cálida en la cara. Volvieron a abrazarse. Val apretaba sus manos, sus muñecas, entre las suyas, como parecía que había que hacer, y le besó los labios. Era el beso ideal, pensó, el beso romántico: ni muy corto ni muy largo. Pero contenía una especie de promesa, promesa de otros besos que podría haber gozado, y, con un leve peso en el corazón, oyó cómo se acercaba la barca al yate, y comprendió que había vuelto la familia de la chica. Había acabado la noche.

«Y esto es sólo el principio», se dijo. «Toda mi vida será como esta noche».

Ella le decía algo en voz baja, deprisa, y él escuchaba en tensión.

—Quiero que sepas una cosa: estoy casada. Desde hace tres meses. Ésa era la equivocación en que estaba pensando cuando apareciste a la luz de la luna. Enseguida lo entenderás.

Calló de repente cuando la barca chocó contra la escala y una voz de hombre surgió de la oscuridad.

—¿Eres tú, querida?

—Sí.

—Hay un bote de remos esperando. ¿A quién espera?

—Uno de los invitados del señor Jackson ha venido por equivocación y le he pedido que se quedara y me hiciera compañía un rato.

Y el pelo escaso y canoso y la cara cansada de un hombre de sesenta años apareció en cubierta. Y Val se dio cuenta demasiado tarde de cuánto le afectaba aquello.

IV

En mayo, cuando terminó la temporada en la Riviera, los Rostoff y el resto de los rusos cerraron sus villas y se fueron al norte a pasar el verano. Y cerraron la iglesia ortodoxa rusa y los barriles de los vinos más selectos, y guardaron en el trastero, por decirlo así, para otro año la elegante luz de la luna primaveral, en espera de su regreso.

—Volveremos la temporada que viene —repitieron como todos los años.

Pero se apresuraron al decirlo, porque no volverían jamás. Los pocos que volvieron a dispersarse por el sur después de cinco años de tragedia se alegraban de encontrar trabajo como camareras y valets de chambre en los grandes hoteles donde habían comido en otro tiempo. Muchos, por supuesto, murieron en la guerra o en la revolución, y muchos desaparecieron en las grandes ciudades, convertidos en sablistas o timadores, y no pocos acabaron sus vidas en la desesperación y el embrutecimiento.

Cuando el gobierno de Kerensky cayó en 1917, Val era teniente en el frente oriental, e intentaba desesperadamente que su compañía acatara una autoridad de la que, desde hacía mucho, ya no quedaba ni el menor vestigio. Aún lo estaba intentando cuando el príncipe Pablo Rostoff y su esposa ofrendaron sus vidas una mañana de lluvia para expiar las meteduras de pata de los Romanoff: la envidiable carrera de la hija de Morris Hasylton acabó en una ciudad que se parecía a una carnicería mucho más incluso que el Chicago de 1892.

Y Val combatió en el ejército de Denikin hasta que se dio cuenta de que estaba participando en una farsa: la gloria de la Rusia imperial había terminado. Entonces se fue a Francia, donde inmediatamente hubo de enfrentarse al increíble problema de cómo mantener unidos el cuerpo y el alma.

Era perfectamente natural que pensara en irse a Estados Unidos. Dos tías lejanas, con quienes su madre se había peleado hacía muchos años, seguían viviendo allí con cierto lujo. Pero la idea repugnaba a los prejuicios que su madre le había inculcado y además no le quedaba dinero para pagar el pasaje. Tendría que ganarse la vida en Francia como pudiera hasta que una posible contrarrevolución le restituyera las propiedades rusas de los Rostoff.

Así que se fue a la ciudad que mejor conocía. Se fue a Cannes. Compró un billete de tercera con sus últimos trescientos francos y, cuando llegó, entregó el esmoquin a una sociedad benéfica que se ocupaba de semejantes asuntos y recibió a cambio dinero para comida y alojamiento. Más tarde se arrepentiría de haber vendido el esmoquin, porque podría haberle ayudado a conseguir un puesto de camarero. Pero encontró trabajo como taxista, y se sintió igual de feliz o, mejor, igual de desgraciado.

A veces llevaba a norteamericanos a ver villas en alquiler, y, cuando estaba abierto el cristal que separaba el asiento del chófer alcanzaba a oír curiosos fragmentos de conversación.

—Me han dicho que ese tipo era un príncipe ruso… Calla… No, ése, el chófer… ¡Calla, Esther! —y aguantaban la risa.

Cuando el coche se detenía, los pasajeros lo rodeaban para mirarlo. Al principio se sentía desesperadamente desdichado si lo miraban las chicas, pero luego dejó de importarle. Una vez un americano alegremente borracho le preguntó si aquella historia era verdad y lo invitó a comer, y otra vez una mujer ya mayor le cogió la mano al bajar del taxi, la apretó con violencia y lo obligó a coger un billete de cien francos.

—Bueno, Florence, ya puedo contar, cuando vuelva a casa, que le he dado la mano a un príncipe ruso.

El americano ebrio que lo invitó a comer creía al principio que Val era hijo del zar, y Val tuvo que explicarle que ser príncipe en Rusia sólo era como ser lord en Inglaterra. Pero no acababa de entender el norteamericano cómo un hombre con la personalidad de Val no se dedicaba a ganar dinero de verdad.

—Esto es Europa —dijo Val muy serio—. Aquí no se gana el dinero. Aquí se hereda, o se ahorra lentamente durante largos años, y a lo mejor al cabo de tres generaciones una familia puede mejorar su posición social.

—Piense en algo que necesite la gente, como hacemos nosotros.

—Eso es porque en Estados Unidos hay más dinero para necesidades. Todo lo que necesita la gente de aquí lleva pensado mucho tiempo.

Pero, un año después, gracias a la ayuda de un joven inglés con quien había jugado al tenis antes de la guerra, Val consiguió un empleo en la sucursal en Cannes de un banco inglés. Se encargaba del correo, compraba billetes de tren y organizaba excursiones para turistas impacientes. Algunas veces una cara familiar se acercaba a su ventanilla; si reconocía a Val, se estrechaban la mano; si no, Val callaba. Y, dos años más tarde, ni siquiera lo señalaban con el dedo por haber sido príncipe: los rusos eran ya una vieja historia. El esplendor de los Rostoff y compañía estaba olvidado.

Se mezclaba muy poco con la gente. Daba un paseo por las tardes, se bebía una lenta cerveza en un café y se acostaba temprano Casi nunca lo invitaban a ningún sitio porque consideraban que su ex presión triste y ensimismada era deprimente, y, si lo invitaban, jamás aceptaba una invitación. Vestía trajes franceses y baratos en vez de las franelas caras e inglesas que encargaba con su padre. En cuanto a las mujeres, no conocía a ninguna. A los diecisiete años había estado seguro de muchas cosas, y de lo que había estado más seguro había sido de esto: habría muchos amores en su vida. Ahora, ocho años después, sabía que no era así. Nunca había tenido tiempo para el amor: la guerra la revolución y ahora la pobreza habían conspirado contra su corazón lleno de ilusiones. El manantial de emoción que brotó por primera vez una noche de abril se había secado inmediatamente y ahora sólo manaba gota a gota.

Su juventud feliz había acabado antes de empezar. Ya se veía cada día más viejo y más pobre, viviendo siempre, más y más, de los recuerdos de la adolescencia maravillosa. Se volvería ridículo: sacaría un viejo reloj, una reliquia de familia, y se lo enseñaría a los compañeros de la oficina, que, divertidos, oirían entre guiños sus historias sobre el apellido Rostoff.

Sumido en estos pensamientos tristes paseaba a orillas del mar una noche de abril de 1922 y contemplaba la magia inalterable del despertar de las luces eléctricas. Aquella magia ya no estaba a su disposición, pero seguía existiendo, y Val se alegraba de que fuera así. Al día siguiente se iría de vacaciones a un hotel barato de la costa donde podría bañarse, descansar y leer, y luego volvería a la ciudad y al trabajo. Todos los años, desde hacía tres, se iba de vacaciones las dos últimas semanas de abril, quizá porque entonces sentía mayor necesidad de recordar. Fue en abril cuando lo que estaba destinado a ser lo mejor de su vida había alcanzado su punto culminante a la romántica luz de la luna. Aquello era sagrado para él: lo que había creído una iniciación y un principio había resultado ser el final.

Se detuvo un instante frente al Café des Étrangers, e inmediatamente, como arrastrado por un impulso, cruzó la calle y bajó a la playa. Una docena de yates, que viraban hacia un precioso color plata, fondeaban en la bahía. Los había visto aquella tarde y, por costumbre, había leído los nombres pintados en la proa. Llevaba haciéndolo tres años, y ya era casi una función natural de sus ojos.

—Un beau soir —comentaron a su lado, en francés. Era un barquero, que muchas veces había visto a Val por allí—. ¿A monsieur le parece hermoso el mar?

—Muy hermoso.

—A mí, también. Pero, fuera de temporada, deja poco para vivir. Menos mal que la semana que viene tengo un encargo especial. Me pagan por quedarme aquí, esperando, sin hacer otra cosa, desde las ocho de la tarde hasta medianoche.

—Es estupendo —dijo Val, por cortesía.

Es una señora viuda, muy guapa, una americana. Su yate siempre fondea en el puerto las dos últimas semanas de abril. Este año será el tercero, si el Privateer llega mañana.

V

Val no pegó un ojo en toda la noche, no porque se preguntara qué debía hacer, sino porque sus emociones, adormecidas durante mucho tiempo, de repente despertaron y revivieron. Estaba claro que no debía verla —él, un pobre fracasado, con un apellido que ya sólo era una sombra—, pero siempre lo haría un poco más feliz saber que ella lo recordaba. Aquello añadía una nueva dimensión a sus propios recuerdos: los resaltaba, como esas lentes estereoscópicas que, sobre un papel liso, dan fondo y relieve a las imágenes. Le hacía sentirse seguro de que no se había engañado: una vez había sido encantador con una mujer preciosa, y ella no lo olvidaba.

Al día siguiente, una hora antes de la salida del tren, ya estaba en la estación con su equipaje: quería evitar cualquier posibilidad de un encuentro en la calle. Buscó un asiento en el vagón de tercera clase.

Y, en cuanto se sentó, empezó a ver la vida de manera diferente: con una especie de esperanza, débil e ilusoria, desconocida veinticuatro horas antes. Quizá existiera algún modo de que volvieran a encontrarse en los próximos años: si trabajaba de verdad, aprovechando con pasión cualquier oportunidad que se le presentara. Sabía de dos rusos que vivían en Cannes, que habían vuelto a empezar desde cero, sólo con buena educación e ingenio, a quienes ahora les iba sorprendentemente bien. La sangre de Morris Hasylton comenzaba a latir débilmente en las sienes de Val para recordarle algo que nunca había querido recordar: Morris Hasylton, que había construido un palacio en San Petersburgo para su hija, había empezado desde la más absoluta miseria.

Y otra emoción, simultánea, se apoderó de él, menos extraña, menos dinámica, pero también americana: la emoción de la curiosidad. En el caso de que volviera a… Bueno, en el caso de que la vida hiciera posible que volviera a encontrar a la chica, por lo menos se enteraría de su nombre.

Se puso en pie de un salto, consiguió abrir con mucha torpeza, muy nervioso, la puerta del vagón y saltó del tren. Y, tras lanzar la maleta a la consigna, echó a correr hacia el consulado de Estados Unidos.

—Esta mañana ha llegado un yate —dijo con prisa al funcionario—, un yate norteamericano, el Privateer. Quisiera saber quién es el dueño.

—Espere un momento —dijo el funcionario, mirándolo con curiosidad—. Voy a ver si puedo informarme…

Volvió al cabo de lo que a Val le pareció un espacio de tiempo interminable.

—Espere un momento, por favor —repitió, inseguro—. Ahí… parece que vamos a poder informarnos…

—¿Ha llegado el yate?

Ah, sí, perfectamente. O eso creo yo. Siéntese un momento, por favor.

Diez minutos después, Val miró su reloj, impaciente. Si no se daban prisa, perdería el tren. Hizo un gesto nervioso, como si fuera a levantarse de la silla.

—¡Estése quieto, por favor! —dijo el funcionario, echándole una ojeada desde el escritorio—. Se lo ruego, siéntese.

Val lo miraba fijamente. ¿Qué podía importarle al funcionario que esperara o no esperara?

—Voy a perder el tren —dijo con impaciencia—. Siento haberle molestado.

—¡Por favor, quédese donde está! Nos alegraría mucho quitarnos este asunto de encima. ¿Sabe? Llevamos esperando su pregunta… tres años.

Val se levantó de un salto y se encasquetó el sombrero.

—¿Por qué no me lo ha dicho? —preguntó de mal humor.

—Porque teníamos que avisar a…a nuestro cliente. No se vaya, por favor. Es… Es demasiado tarde.

Val dio media vuelta. Un criatura delicada y radiante, de ojos negros y asustados, se perfilaba contra la luz del sol, en la puerta.

—Cómo…

Los labios de Val se entrabrieron, pero no le salieron las palabras. Ella dio un paso hacia él.

—Yo… —lo miraba a través de las lágrimas, desvalida—. Sólo quería saludarte —murmuró—. He vuelto tres años seguidos porque quería saludarte.

Val callaba.

—Podrías contestar —dijo con impaciencia—. Podrías contestar… Ya pensaba que habías muerto en la guerra —entonces se dirigió al funcionario—: Por favor, preséntenos —exclamó—. ¿Sabe? No puedo saludarlo porque ni siquiera sabemos cómo nos llamamos.

***

Es cierto que se suele desconfiar de estos matrimonios internacionales. Según la tradición norteamericana siempre acaban mal, y estamos acostumbrados a titulares como éstos: «Cambiaría el título por un verdadero amor americano, dice la duquesa» o «El conde Mendicant torturaba a su esposa». Nunca aparecen titulares que digan: «El castillo joven rico es un nido de amor, afirma una antigua belleza de Georgia» o «El duque y la hija del empaquetador celebran sus bodas de oro».

Hasta el momento los jóvenes Rostoff no han aparecido en ningún titular. El príncipe Val está demasiado ocupado en la cadena de taxis color azul claro de luna que dirige con inusitada eficacia, y no concede entrevistas. El príncipe y su esposa sólo abandonan Nueva York una vez al año, y todavía existe un barquero que se alegra cuando el Privateer entra en el puerto de Cannes una noche de mediados de abril.