La infra del dragón, De Georgij Gurevic

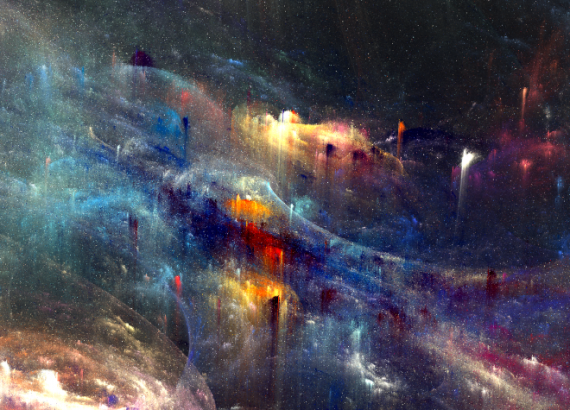

El círculo negro se cierne sobre las estrellas, plato opaco de bordes turbios. Las estrellas se apagan en una extremidad para reaparecer media hora después por la otra. En la constelación del Pez Volador hay una estrella de más, la más luminosa, la más bella del cielo, nuestro Sol. Pero nosotros no miramos al Sol, no es el encaje de las estrellas lo que nos atrae. Nuestras miradas están fijas en el círculo negro, aunque nada se pueda distinguir en la profunda oscuridad, ni a simple vista ni con el telescopio.

Seis personas componemos toda la tripulación de la nave cósmica: el viejo Carusin, jefe de la expedición —le llamamos el Abuelo—; los esposos Varencov, los esposos Juldasev y yo, Radij Blochin.

—¿Partimos? —preguntó el Abuelo.

—No hay nada que hacer —explicó Tolja Varencov, nuestro ingeniero jefe—. El cohete está diseñado para posarse en tierra firme, y allí abajo hay agua, un inmenso océano. No estamos equipados: seis operarios, todos de baja cualificación. Aunque nos pusiéramos a trabajar durante un año, para intentarlo de alguna manera, luego nos hundiríamos. No podemos arriesgarnos.

—El combustible es apenas suficiente —añadió Rachim Juldasev—. Lo hemos controlado juntos. Descender significaría un retraso de siete años. Y no disponemos de aire suficiente para tanto tiempo. La edad…

Ajsa le tiró de la manga. Rachim había olvidado que no era correcto hablar de la edad del Abuelo, quien pasaba ya de los noventa.

—Entonces, volveremos con las manos vacías —observó Galja Varencov.

En aquel momento, Carusin dijo con calma:

—Queda una solución…

Miramos al jefe con perplejidad. Ajsa fue el primero en comprender.

—¡Nunca! —gritó.

—La vida se mide con hechos y no con años. —Estas palabras se las había oído por primera vez al Abuelo diecisiete años antes.

Recuerdo la primera visita que le hice. Otoño tardío. Viento húmedo, penetrante. Una trepidante aeromochila me transporta sobre negros campos de hierba amontonada, sobre desnudos pueblos, sobre las plúmbeas olas del mar de Kujbysev. Veo una empalizada azul sobre un despeñadero arcilloso, una casita de ladrillos de cristal verde y el anciano junto a la verja. Tiene el cabello espeso y blanco, un blanco azul que parece sintético. Le reconozco. Apagado el motor, aterrizo torpemente justo a sus pies, hasta acabar en un foso.

—Vamos, quítese eso. Luego preséntese —me dijo, extendiéndome la mano.

Así conocí a Pavel Aleksandrovic Carusin, el famoso capitán cósmico que había participado en el primer vuelo a Venus, mandado la primera expedición a los satélites de Júpiter, la primera a Saturno, la primera a Neptuno y tantas otras… Allí, en la costa del mar de Kujbysev transcurrían los últimos años de su vida gloriosa.

Mis relaciones con las estrellas eran hasta entonces sólo indirectas. Ingeniero edilicio, trabajaba en la construcción de la estación interplanetaria central en el monte Kilimanjaro, en el África oriental. El especialista destinado a un sector ajeno tiene que rehacer las cosas a su manera. Además, yo era joven y presuntuoso. Había preparado un proyecto de reconstrucción del sistema solar. Por aquel entonces, a principios del siglo XXI, ya se había comprendido que ningún planeta era apto para ser habitado. Por eso yo proponía transformar sus condiciones: empujar a Venus y a Marte hacia la órbita terrestre, dotar a Marte de una atmósfera artificial y depurar la atmósfera de Venus de su ácido carbónico. Proponía también dividir a Saturno, Urano y Neptuno en fragmentos, para reducir su gravedad, y desplazar los cuerpos resultantes a órbitas más próximas al Sol mediante explosiones atómicas. Sobre Tritón pensaba situar una colonia de exploradores, a los que se confiarían cruceros interestelares. Según mis cálculos, al cabo de unos cien mil años, Tritón habría podido recorrer todos los sistemas estelares periféricos. Por último, proyectaba educar niños en Júpiter de forma que, dada la mayor gravedad, sus huesos y sus músculos se verían tan reforzados como para convertirse en unos Hércules.

Con asombro por mi parte, estos grandes proyectos fueron indefectiblemente rechazados. Pero no me rendía y testarudamente seguía dirigiéndome a las principales instituciones y a los especialistas más conocidos. Era natural que hablase de ello con Carusin, por lo que no dudé en volar al mar de Kujbysev. Mucha gente se dirigía a Carusin: jóvenes que soñaban con trabajar en el cosmos, autores y científicos en sus primeras armas. También en los periódicos aparecía su nombre con frecuencia. La firma de Carusin estaba al pie del Tratado de Desarme Definitivo de las naciones. En la fiesta de la Paz Universal, junto a chinos, americanos y alemanes, Carusin había arrojado simbólicamente a un horno Martin la primera carretada de ametralladoras y morteros condenada a la fusión. Era, sin duda, uno de los personajes más conocidos de su tiempo.

El viejo me escuchó sonriente, como habían hecho tantos otros, pero con una bonachona condescendencia. Luego, me dijo:

—El problema, Radij Grigorjevic, es que usted corre demasiado. Realmente, no tenemos necesidad de asentamos en los planetas del sistema solar: sobre la Tierra estamos bien y hay espacio. Sus ideas podrán ser útiles dentro de trescientos años. Tal vez se sentirá orgulloso de ello y pensará: ¡Qué intuición! Pero se equivoca. No tiene mérito ocuparse de los problemas a destiempo. Cuando sea necesario y posible, los hombres se preocuparán de la reconstrucción de los planetas. Entonces resolverán sin fatigas todos los problemas que desea usted afrontar hoy.

No estaba de acuerdo, pero no me enfadé. Vivir con el pensamiento puesto en los siglos futuros me parecía honorable. Y seguí insistiendo a Pavel Alelksandrovic sobre los detalles del proyecto. El viejo, sonriente, demolía mis ideas, pero al mismo tiempo se animaba a proseguir. Tal vez le gustaba mi fogosidad belicosa. Y, además, la villa estaba solitaria. En verano era distinto: llegaban nietos y bisnietos y en el jardín resonaban alegres voces infantiles. Pero en invierno, sólo había algunas cartas y el timbre del teléfono.

Pavel Aleksandrovic me escuchó, luego le escuché yo a él, mientras dictaba a la secretaria electrónica sus famosas memorias. Justo entonces empezaba a publicarlas en Komsomlskaja Pravda. Estoy seguro de que recordarán el principio, la primera línea.

«Nuestra expedición salió hacia la Luna para empezar los preparativos…»

Observé:

—Pavel Aleksandrovic, no se procede de manera tan… Todos inician las memorias en su niñez, en el día de su nacimiento; muchos, incluso, en el árbol genealógico. Pero usted se salta la cuarta parte de su vida y empieza en el día en que partió hacia la Luna…

Entonces fue cuando le oí decir por primera vez:

—Radij, nosotros, los hombres del cosmos, tenemos nuestro propio modo de contar. No medimos la vida por años, sino por descubrimientos, por viajes. Por eso comienzo el libro con mi primera empresa.

—Pero al lector le interesa saber cómo es usted, qué hizo de joven, cómo se ha convertido en un explorador del espacio.

El viejo no estaba de acuerdo.

—No es verdad. Al lector no le intereso yo, sino lo que yo he hecho. Cada época se ha inclinado por una profesión. Hubo la época de los navegantes, la época de los escritores, de los aviadores, de los inventores. Nosotros los cosmonautas somos los favoritos del siglo XXI. Nos recuerdan siempre, somos los primeros en ser invitados y habitualmente se nos reserva el lugar de honor.

Estas palabras las encontrarán en el Postsomplim del primer volumen de las Memorias, en donde se dice, entre otras cosas:

«He tenido la suerte de nacer con el alba de la época de los grandes descubrimientos cósmicos. Los años de mi juventud coinciden con los años jóvenes de la astronáutica. La Luna fue conquistada antes de que yo creciera. Cuando era joven, soñé con conocer Venus; de adulto, con Júpiter; de anciano, el viejo Neptuno. La técnica me ha permitido realizar todos mis sueños. En menos de un siglo, en el transcurso de mi vida, las velocidades han crecido desde ocho hasta 8.000 kilómetros por segundo. Las posesiones de la Humanidad se han engrandecido inconmensurablemente. A mitad del siglo pasado dominaba un solo planeta con un radio de 6.300 kilómetros. Hoy posee una esfera cuyo radio es de cuatro mil millones de kilómetros. Nos hemos hecho más fuertes e inteligentes, hemos enriquecido la física, la astronomía, la geología, la biología, a través de la comparación de nuestro mundo con los otros. Sólo un sueño no se ha realizado: no hemos encontrado hermanos racionales. Aún no estamos cansados, es cierto. Pero hoy por hoy, es imposible continuar más adelante. Ahora hemos alcanzado ya los confines del sistema solar, hemos visitado todos los planetas, frente a nosotros está el espacio interestelar. Hemos recorrido cuatro horas-luz, pero para alcanzar la estrella más cercana hacen falta cuatro años-luz. Podemos alcanzar una velocidad de 8.000 kilómetros por segundo, pero ahora nos haría falta una velocidad cientos de veces mayor. Evidentemente, no alcanzaremos los demás soles tan pronto, algunos sostienen que nunca lo conseguiremos. El cohete de fotones y otros proyectos aún más atrevidos, por ahora no pasan de proyectos. La época de los descubrimientos cósmicos deberá marcar el paso, tal vez, durante tres o cuatro siglos.»

Los hombres van al cosmos con fines diferentes. Yo, por ejemplo, como ingeniero, pensaba en construcciones a escala planetaria. Carusin, sin embargo, confiaba en hallar seres racionales, y con esta esperanza en el corazón pretendía descubrir nuevos mundos. Pero nada había que descubrir y limitarse a actuar como piloto cósmico no era para él. Le convenía más el descanso, los honores, los nietos, las memorias, la casita… Y así habría terminado su vida, en un callejón sin salida, de no haber pensado yo de improviso en la posible existencia de infrasoles.

En realidad, él mismo había provocado en mi aquella idea con su obstinación de no querer admitir el hecho de que no quedase nada más por explorar.

Este es mi razonamiento. Hasta los confines del sistema solar hay cuatro horas-luz; hasta la estrella más cercana, cuatro años-luz. Un desmedido océano de vacío. Pero, ¿estamos realmente seguros de que sólo haya un vacío? Únicamente sabemos que en este espacio no hay estrellas luminosas; de existir, serian visibles. ¿Y si existiesen cuerpos no luminosos u oscuros? ¿No podría suceder en los mapas celestes, al igual que en los de la Tierra, que estén indicadas sólo las estrellas-ciudades y omitidas las estrellas-pueblos?

Tomemos, por ejemplo, una esfera de diámetro de quince años-luz. Estarán comprendidos en ella cuatro soles: el nuestro, el Alfa de Centauro, Sirio y Proción. También podríamos contar siete soles, porque, a excepción del nuestro, los demás son estrellas dobles.

Pero en el mismo espacio se observan también una decena de estrellas poco luminosas: enanas rojas, sub-enanas, enanas blancas. Son estrellas próximas, casi todas invisibles a simple vista, cuya existencia sólo hemos conocido en el siglo XX.

Por lo tanto, a simple vista se ven unas pocas, y con el telescopio, algunas decenas. ¿No existen en el espacio centenares de cuerpos celestes invisibles incluso con telescopio? Entre los miles de millones de estrellas poco luminosas conocidas por nosotros, es difícil localizar un centenar de ellas más pequeñas y cercanas.

También las temperaturas sugieren la misma conclusión.

En el mundo de las estrellas rige esta regla: cuanto mayor es la estrella, tanto más caliente será; cuanto más pequeña, tanto más fría. Las enanas rojas son unas diez veces más pequeñas que el Sol, tienen una temperatura de 2 a 3.000 grados. Supongamos que existan cuerpos diez veces más pequeños que las enanas rojas. ¿Cuál será su temperatura? Probablemente, 1.000, 600, 300, 100 grados. Las mayores tendrán una luminosidad insignificante; las otras, cero. A una temperatura inferior a los 600 grados, los cuerpos emiten únicamente rayos infrarrojos; es decir, invisibles. Soles invisibles, negros como el carbón… Y nos interesarían aquellos que tuviesen una temperatura en la superficie de treinta grados sobre cero, planetas oscuros pero calientes, calentados desde dentro.

¿Por qué no los hemos descubierto aún? En parte, porque no los hemos buscado; en parte, porque es difícil encontrarlos. Desde la Tierra es absolutamente imposible verlos. En efecto, la Tierra emite también una luz infrarroja, vivimos en medio de llamas infrarrojas. ¿Es acaso posible, estando entre llamas, ver la luz de pequeñas estrellas lejanas?

Expuse con excitación todas estas consideraciones a Pavel Aleksandrovic. Por el rabillo del ojo vi pasearse por sus labios una sonrisa condescendiente, mientras fruncía las espesas cejas. ¡Y yo que pensaba haber razonado con lógica! Conseguí terminar y esperé la sentencia.

—Es curioso, Radij —murmuró Carusin—. Un planeta calentado desde su interior sería un mundo al revés. No puede ser como el nuestro. ¿Cree que habrá vida en él? Las plantas no podrán existir, si no disponen de luz. ¿Y animales? En la Tierra hay animales que viven a oscuras, en las cavernas y en profundidades del océano. ¿Y en las formas superiores? ¿Podría haber formas superiores en las tinieblas eternas?

De repente estalló en una carcajada y me golpeó con una mano en el hombro.

—Haremos un nuevo viaje al cosmos, y podrá buscar su infra.

—¿También usted, Pavel Aleksandrovic?

Se ofendió, entendiendo la pregunta a su manera.

—¡Aún no soy tan viejo! No he cumplido todavía los ochenta y nueve años. De acuerdo con las estadísticas, la edad media del hombre es de noventa y dos y medio…

También yo me sorprendí cuando, seis meses después, el observatorio central lunar nos comunicó el descubrimiento de la primera infra.

De no ser por Pavel Meksandrovíc, quién sabe cuánto tiempo se hubiese tardado aún. Pero con ello había descuidado todo lo demás, incluso sus memorias. Su secretaria electrónica no había hecho más que escribir cartas a las organizaciones científicas y sociales, a sus viejos amigos cosmonautas, a los científicos destacados en la Luna, en Marte, en Júpiter, en Io o navegando en naves cósmicas de gran radio de acción. Presionó, insistió con mucho calor para emprender la caza de los soles negros.

Me asombraba la energía del viejo. Parecía como si sólo hubiese esperado una señal, allí en su casita. Tal vez era precisamente eso: esperar… Ahora su vida tenía ya un nuevo objeto: descubrir mundos, lanzarse otra vez al cosmos, buscar, descubrir…

Se descubrieron infras en la constelación de Lira, de Sagitario, de la Osa Menor, de la Serpiente… Pero la más próxima e interesante para nosotros fue localizada en la constelación del Dragón. La temperatura de superficie era de 10 grados sobre cero; la distancia era sólo de siete días-luz. Estaba sólo cuarenta veces más lejos que Neptuno. Un cohete interplanetario podía cubrir tal distancia en catorce años.

Y el cohete partió un año después. A bordo, los Varencov, los Juldasev, Pavel Aleksandrovic y yo. Sólo yo conozco las dificultades que debió superar el viejo para conseguir que las autoridades nos incluyeran en el equipo a él y a mí… A él, por su avanzada edad, y a mí, por ser demasiado joven e inexperto.

Los primeros días de vuelo se asemejaron en todos sus detalles a una primera excursión a Moscu. Fueron interesantes, pero conocíamos ya hasta los más mínimos detalles, cien veces leídos, cien veces vistos en el cine.

La Tierra apareció desde lo alto como un globo gigantesco que cubría el cielo. Gravedad cuadruplicada; luego, el milagro de lo imponderable. La Luna, un mundo blanco y negro con la cara picada de viruelas. Los saltos enormes del moderador, las sombras netas y negrísimas, los barrancos, el polvo secular. Todo cuanto había leído y me había imaginado, pero al verlo me quedé asombrado.

Después transcurrieron los días que los escritores no describen. Una cabina de tres metros por tres, literas, una mesita, un armario. Una puerta, la sala de mando con un telescopio, el cuadro de mandos, instrumentos, máquinas calculadoras. Más allá, los depósitos, la sala de máquinas y medio kilómetro de tanques llenos de combustible. Podíamos pasear a lo largo de los depósitos, o bien ponernos la escafandra y lanzarnos al espacio. Luego, otra vez la litera, la mesita, el armario. En resumen: una prisión.

Treinta años de absoluta segregación.

Tinieblas y estrellas, estrellas y tinieblas. El reloj de veinticuatro horas se detuvo, pues de otro modo nos confundiríamos. Ninguna diferencia entre el día y la noche. Afuera, estrellas, de día y de noche. Silencio. Calma. En realidad, volamos en estado de movimiento uniforme y rectilíneo. En una hora, cerca de un millón y medio de kilómetros; en un día, treinta y cinco millones. En el diario consignamos: «23 de mayo. Recorridos mil millones de kilómetros. —lº de junio. Hemos pasado la órbita de Saturno.» Para celebrarlo, comida de gala. Canciones. Alegría. En realidad resulta algo convencional porque, tanto antes como después de la órbita, sólo existe el vacío. Veíamos a Saturno como desde la Tierra: como un pequeño punto luminoso.

Y Pavel Aleksandrovic, que inventa distracciones de todo género. Es un maestro para llenar las horas. Incluso así, en el cohete, nunca tenía bastante tiempo. Después del sueño, carga cósmica, por lo menos durante una hora. Es indispensable, de otro modo los músculos se atrofian por falta de peso constante. Paseo obligatorio en el espacio, control de las partes externas del cohete; luego, de las internas. Trabajo en el telescopio. Comida. Luego, dos horas dedicadas al dictado de sus memorias. Pavel Aleksandrovic me dicta a mí. Luego, lectura de microlibros. El Abuelo leía una hora exacta y dejaba el libro justo al sonar el último minuto. Un poco de juego y, también, a veces, algo de lucha para levantar la moral. «Hay que esperar el mañana con impaciencia», solía decir el viejo. Procuraba seguirle como podía, pues comprendí que era lo único posible para no debilitarnos, degradarnos. Primero llega la melancolía; luego, la pereza; luego, la enfermedad. Se descuida el trabajo y se olvidan las obligaciones. En el cosmos estallaban frecuentes tragedias: muchos se perdían, o a veces invertían la ruta.

Sólo hay un medio para salvarse de la melancolía: el trabajo. Pero es precisamente trabajo lo que falta. El control, las pequeñas reparaciones, no ocupan mucho tiempo. Me ocupaba de mi proyecto de reconstrucción de los planetas, pero ante todo para mi propia satisfacción. La Humanidad es una colectividad tan potente que por sí solos no se consigue vencerla. Después de un año de vuelo, mis conocimientos, para la Tierra, habían quedado anticuados.

Única ocupación racional: las observaciones astronómicas. Preparábamos un catálogo, medíamos las distancias entre las estrellas. Normalmente, se efectúa una triangulación. La base del triángulo es el diámetro de la órbita terrestre; los dos ángulos de la base se obtienen con la dirección de la estrella. Conocidos un lado y dos ángulos, se obtiene la altura, que es la distancia a la estrella. Pero con este sistema, los triángulos resultan afiladísimos, extremadamente alargados, los errores son grandes, y sólo es aplicable a las estrellas más próximas. Nuestra posición era mejor. Lejos mil veces más del Sol, podíamos medir las distancias con una precisión mil veces mayor. En una palabra, todas las estrellas visibles con el telescopio. Una fuente de ocupación para todo el viaje: medidas, cálculos, medidas, cálculos; luego, anotarlo todo en el libro mayor: «Número de catálogo tanto; categoría espectro AO; distancia siete mil ciento dieciocho años-luz.» Escribes y vuelve a ti la melancolía. Durante siete día-luz gastamos toda una vida y hay siete mil años-luz. Nadie llegará nunca con tales distancias a ese sol de la clase AO.

Aburrimiento, monotonía torturante y, a la vez, estado de alarma. Durante años no sucedió nada, pero cada segundo puede significar una catástrofe. En efecto, el vacío no está absolutamente vacío. Hay en él meteoritos, polvo meteórico. Hasta las nubes de gas, a nuestra velocidad, son peligrosas es como navegar por el agua. En el espacio hemos encontrado también zonas, más densas, desconocidas por la ciencia. Al entrar en ellas, todo se desplaza, y se siente un peso en el pecho. El motivo no está claro. El polvo meteorítico roe la envoltura, ataca el metal y genera corrientes errantes. Así, poco a poco, todo se desgasta. Se descubren fugas de aire, los mandos no funcionan, los instrumentos no cumplen su cometido. Durante años no pasa nada, pero de pronto… Por eso siempre debe haber una guardia.

La tarea más pesada son los solitarios turnos de guardia. Te acuerdas de la Tierra. Desearías estar en un bosque o en un campo. Ver florecer las margaritas, escuchar el canto de las alondras. Desearías estar en medio de la gente, en el Metro, en un estadio, en un desfile. Quisieras escuchar la bulla, y no esté rimbombante silencio; codazos, multitud, mucha gente, gente desconocida, y mujeres, y chicas. Cerré los ojos: la Plaza Roja, el Kremlin, banderas rojas… Los abrí: la litera, la mesita y el armario.

Así un día tras otro, un mes tras otro. Éramos seis en el cohete. Para cada uno, dos años de guardia y cuatro de sueño. Un sueño artificial, claro está: hibernación. No se hace solamente para ventaja nuestra, sino, sobre todo, por economía. Durante los dos tercios del viaje, la dotación duerme, no come, no bebe y casi no respira. En cuanto salimos del sistema solar y el espacio se hizo más puro y disminuyó el peligro de choques, cuatro de nosotros se prepararon inmediatamente para dormir. Primero, tres días de ayuno; luego, la narcosis… el agua helada. La temperatura del cuerpo disminuye poco a poco, llega hasta dos grados sobre cero, y el hombre se queda como una piedra. Luego se le mete dentro del termostato, una caja de cristal con regulación automática de la temperatura. Se precisa una gran exactitud. Si la temperatura es demasiado alta, las bacterias vuelven a activarse; si es demasiado baja, la sangre se hiela y los cristales lesionan los tejidos. De esta forma, con los camaradas petrificados al lado, más allá de la pared de cristal, comes, bebes, haces cálculos, respiras. Y cuando llega tu turno de dormir no sientes nada. Sólo al principio la cabeza te pesa un poco a causa de la narcosis. Luego, todo se vuelve negro… Luego, una llama de luz. Han pasado cuatro años y te están devolviendo a la vida. Es el momento más peligroso, porque el cerebro ha descansado, el pensamiento es extraordinariamente límpido y la curiosidad grande: ¿Dónde estamos? ¿Qué ha sucedido durante estos cuatro años? Tienes unas ganas enormes de ponerte a trabajar. Pero durante cuatro años, el corazón casi no ha latido y no puede cambiar repentinamente de régimen. Por ejemplo, yo soporté bien el despertar, pero el Abuelo sintió mucho malestar. Es viejo y tiene el corazón gastado. En el primer sueño se portó bastante bien, pero después del segundo tuvo desvanecimientos, dolores agudos en el corazón y en el hombro derecho. Ajsa, nuestro médico, debió cuidarle durante cuatro horas, diagnosticando luego que no soportaría otra prueba semejante. El viejo deberá, probablemente, estar despierto, durante los catorce años de nuestro regreso… Catorce años de viaje, hasta que llegó el momento en que pudimos contemplar nuestra meta: un circulito negro que tapaba las estrellas. Habíamos llegado con precisión; los astrónomos terrestres no se habían equivocado. Pero no previeron una cosa: la infra del Dragón no era un cuerpo único, sino doble. Existían dos soles negros: A y B. A era más pequeño; 3, un poco más grande. A, más próximo a nosotros; B, un poco más alejado. Un «poco» cósmicamente hablando, porque la distancia que los separaba era mayor que la de la Tierra a Saturno.

Temblábamos todos de impaciencia. Pavel Aleksandrovic en particular, pese a no demostrarlo. Ya tenía dispuesto todo el equipo de los contactos interplanetarios: señales luminosas, proyectores infrarrojos. También había un alfabeto con cuadritos en relieve y una colección de figuras geométricas.

Llegó el día solemne del encuentro.

Por la mañana empezamos a frenar. Volvieron a aparecer lo alto y lo bajo, cosas olvidadas en el aire cayeron sobre el pavimento. A mediodía, la mancha negra de la infra empezó a crecer sensiblemente, a apagar las estrellas una tras otra. Por fin nos encontramos frente a un gran plato opaco. Nos detuvimos, convertidos provisionalmente en un satélite artificial de la infra.

Imaginen nuestra desilusión. Los astrónomos terrestres cometieron un pequeño error. Habían calculado la temperatura de la superficie en diez grados sobre cero, cuando en realidad era de seis bajo cero. La atmósfera era rica en gases: metano y amoníaco, como en Júpiter; ácido carbónico, como en Venus; mucho hidrógeno y vapor de agua en nubes densas y compactas. Bajo ellas se abría un océano helado; hielos, nieve, glaciares. Espesor del hielo: decenas y centenares de kilómetros. Le supimos gracias a las explosiones.

No valía la pena viajar catorce años para ver una vulgar noche ártica…

El Abuelo estaba completamente abatido. ¡La última tentativa, fracasada! ¡El sueño de toda una vida no se había realizado!

Decidimos visitar luego la infra B.

A primera vista parecía la cosa más natural del mundo. Estábamos allí, ¿por qué no hacerlo? Pero el cosmos tiene sus leyes. Allí todo depende del combustible. En la Tierra, la duración del viaje, los kilómetros recorridos, dependen del combustible; en el cosmos, sólo la velocidad. No se consume siempre, sino sólo en la salida y la llegada. Ir a la segunda infra significaba retrasar el regreso en tres o cuatro años. No deseábamos invertir más tiempo en el viaje, pero cuando se queman treinta años de vida, tres más, tres menos, tienen un valor relativo. Ninguno de nosotros quería dar media vuelta dejando un mundo inexplorado.

Durante cerca de un año navegamos hacia la infra B. Vimos otra vez cómo la pequeña mancha crecía y se transformaba en un círculo negro como el carbón. Nuevamente frenamos, adoptamos una órbita circular y enviamos al explorador automático a las tinieblas. La oscuridad no era esta vez completa, sino surcada por relámpagos, probablemente debidos a temporales. Sobre la pantalla eran visibles los contornos de las nubes. Por radio, el explorador automático comunicó: temperatura del aire, + 23º. Quizá éste era el motivo del error de nuestros astrónomos. Los rayos emitidos por los dos cuerpos, la infra A y la infra B, se confundían en el espacio: la medida resultaba alrededor de + 10º, próxima a la realidad.

Tampoco nuestros cálculos debían ser completos, porque el cohete explorador cayó y se hundió. En el último instante vimos en la pantalla del televisor una superficie líquida con profundas olas oblicuas. Enviamos un segundo cohete, que dio varias vueltas alrededor de la infra. Vimos nubes; vimos lluvia, perpendicular y no oblicua, como suele ser la de la Tierra, con gotas más pesadas. Vimos de nuevo las olas, mares por todas partes, sólo mar, ni siquiera una isla. Océano en el ecuador y océano en los polos. Era lógico, porque la infra posee calor interno y el clima es igual en todas partes; los polos no están fríos.

Ningún continente, ninguna isla, ninguna cima volcánica. Océano, océano, solo océano…

¡Y nosotros que pensábamos encontrar, al igual que en la Tierra, océanos y continentes! Porque los seres racionales se pueden desarrollar sólo en tierra firme. También esperábamos estudiar el océano, pero partiendo de la tierra firme: recorrerlo y descender hasta el fondo con una pequeña batisfera. Pero nuestra astronave estaba adaptada sólo para posarse sobre tierra firme.

Este es el círculo negro que se sitúa entre las estrellas, plato opaco de bordes turbios. Las estrellas se apagan por un extremo para reaparecer por la otra media hora después. Constelaciones conocidas, aunque más luminosas y con dibujos nuevos, complejos. En una hay una estrella de más, nuestro querido Sol. Pero no miramos al Sol, no es el encaje de las estrellas lo que nos atrae. Nuestras miradas están fijas sobre el círculo negro, aunque no se pueda distinguir nada en la profunda oscuridad, ni a simple vista ni con el telescopio.

—¿Nos vamos? —preguntó el Abuelo.

Es la centésima o la milésima vez que hace esta pregunta. Sí, debemos partir, no hay otra solución. Nos hemos exprimido el cerebro sin resultado. Hay que partir, sin haber descubierto casi nada.

—Queda una solución —dice el Abuelo.

Miramos al jefe con perplejidad. Ajsa es la primera en comprender.

—¡Nunca! —grita—. ¿Pretende descender con la batisfera?

Todos estamos agitados. Sí, es posible descender con la batisfera, pero no regresar con ella. El explorador automático no puede despegar. La batisfera se quedaría allí abajo para siempre…, y con ella, su tripulante.

—No lo permitiremos —insistió Ajsa.

El Abuelo se encogió de hombros:

—Ajsa, tiene usted los clásicos prejuicios de los médicos. Cree que el hombre sólo tiene derecho a morir por causa de una grave enfermedad. Pero nosotros, los hombres del cosmos, tenemos nuestra propia manera de rendir las cuentas de nuestra vida. La medimos por hechos y no por años.

—¿Con qué fin? —preguntó Rachim—. Hay que trabajar con coherencia. Volvamos a la Tierra, informemos. La próxima expedición vendrá equipada para estudiar el fondo…

—¿La próxima? ¿Cuándo? ¿Dentro de treinta años?

Tolja Varencov quería levantarse, proponerse a sí mismo. Galja le agarró de la manga. Insistí en mi candidatura.

—Está decidido —afirmó el Abuelo—. No perdamos el tiempo en discusiones inútiles. Os ordeno que se inicien los preparativos para el descenso.

Estábamos ultimando los preparativos y aún no lo creíamos. Llegó la tarde del despegue. El viejo capitán hizo preparar una cena de despedida, y él mismo dispuso el menú. Proyectamos nuestra película favorita, un documental, Las calles de Moscú. Luego escuchamos la Novena sinfonía de Beethoven. Al viejo le gustaba porque era tumultuosa e invitaba a la lucha. Bebimos champán. Luego cantamos una canción, nuestro himno cósmico. De autor anónimo:

Para sondear el infinito

hará falta una eternidad.

Antes de que el maje se acabe el capitán nos dejará.

¡Pero allí, en el infinito, hallaremos a la Humanidad!

Ajsa lloraba, y también Galja. Un poco ebrio, pregunté:

—¿No tiene miedo, Pavel Aleksandrovic?

Y él contestó:

—Sí, Radij, tengo mucho miedo. Pero lo que más me asusta es que todo esto no sirva para nada. Tal vez lo único que lograré ver serán aguas negras…

Le tomé de la mano:

—Pavel Aleksandrovic, tiene razón, quizá no haya nada. ¡Renuncie!

Y ya sólo somos cinco. En silencio, con los labios apretados, lloramos ante el altavoz. Un zumbido, un pitido, un golpe, un grito. La atmósfera de la infra está saturada de electricidad: son parásitos.

Al fin, la voz tranquila de Carusin se deja oír a través del ruido de las descargas. El Abuelo esta aún con nosotros. En la cabina resuena la familiar voz baja, ronca.

—He apagado el proyector -explicó—. La oscuridad no es absoluta. Rayos y relámpagos continuos, breves y ramificados. Se divisan nubes planas, como en Júpiter; están rasgadas. El aire es denso. En los márgenes de las corrientes hay fuertes torbellinos.

Algunas palabras, a veces frases enteras, se pierden. Luego empezamos a oír mejor.

—El aire se hace más transparente —continúa el Abuelo—. Veo el mar. Superficie negra como el carbón. Olas no muy altas, parecen encrespaduras. Desciendo lentamente, el aire es muy denso. Gravedad fortísima. Me resulta difícil moverme. Hasta la lengua me pesa.

De pronto, una exclamación de alegría.

—¡Pájaros! ¡Pájaros espléndidos! Otros más, otros… ¡Tres juntos! Han desaparecido en un instante. ¿Los han visto en el televisor? He logrado verlos. Son de cabeza redonda, cuerpo grueso, alas pequeñas, vibrantes. Me parece que se asemejan a nuestros peces voladores. Tal vez sean peces voladores y no pájaros. Pero volaban a bastante altura.

Una fuerte caída. Silencio.

—¿Han oído? He entrado en el agua. El impacto ha sido fuerte, pero no importa. He apagado la luz. Me acostumbro a la oscuridad.

Poco después:

—Me hundo lentamente, unos dos metros por segundo. He encendido de nuevo el proyector. Veo un espectáculo extraordinario. Torbellinos, olas, bancos. ¡Cuántas cosas! Parecen pequeños cangrejos. Cuanto más bajo, más aparecen. En la Tierra sucede lo contrario: en las profundidades, la vida disminuye. Pero es a causa del calor: allí viene de lo alto; aquí, de abajo.

» ¿Y esto qué es? Largo, negro, sin cabeza, sin cola. Ballena, cachalote. Es veloz, deja una estela de luz, tiene una fila de puntos luminosos en el costado. Parecen ojos de buey. ¿Será un submarino? Hago señales con el proyector: dos-dos-cuatro, dos-tres-seis, dos-dos-cuatro.

» No me hacen caso. Ha desaparecido a la derecha. Ya no lo veo. Otros monstruos más; son como un cruce entre la tortuga y el pulpo. Pero tienen únicamente cinco tentáculos: uno detrás, a manera de timón, y los otros, dos a cada lado. Las extremidades terminan en gruesas ventosas. Parece un fanal. El dorso está cubierto con un escudo. Tienen los ojos saltones, sobre tallos móviles, la boca de trompa. Puedo dar todos estos detalles porque uno avanza hacia mí. Aquí está. Ahora mira por el ojo de buey. Es horrible; tiene una mirada inteligente. La pupila, con un cristalino y el iris fosforescente. Emite una luz verdosa, como los ojos de los gatos. He leído que los pulpos terrestres tienen una mirada humana, pero nunca los he visto y no puedo comparar.

» El proyector ilumina el fondo. Está cubierto de algunas raíces nudosas. Parecen corales o nenúfares. Veo gruesos troncos, tienen ramas de las que cuelgan cálices dirigidos hacia abajo; algunos parecen apoyados en el fondo. Los cálices de nuestros nenúfares están dirigidos hacia arriba para recibir el alimento que se hunde en el agua. Pero éstos, ¿qué buscarán en el fango? ¿Restos descompuestos? De todas formas, no todos tocan el fondo. ¿Buscan calor tal vez? Entonces son plantas. ¿Plantas sin luz? Imposible. Pero la luz existe: son rayos infrarrojos. ¿Es posible que la energía suministrada por los rayos infrarrojos pueda producir albúmina, escindir el ácido carbónico? Es poca y habría que acumularla. Pero también las hojas verdes de la Tierra acumulan energía. En efecto, son sólo los rayos luminosos los que descomponen el ácido carbónico.

» Estoy detenido —continuó, poco después, el viejo—. He encallado en los matorrales del fondo. Puedo mirar con calma. Estoy cada vez más convencido de que debajo de mi hay plantas. Ahora pasa un pez grueso, sin cabeza. Huye aterrado. Otro, largo, con dientes, lo aferra, se lo lleva hacia arriba. Aquí, sin duda, la corriente de la comida va de abajo a arriba. Los pájaros luminosos son el último eslabón.

Oímos un estruendo y varios sordos golpes metálicos.

—La batisfera se ha movido —explicó el Abuelo—. Alguien la ha cogido y la arrastra. No logro ver lo que es. Delante del ojo de buey no hay nada. El fondo está en pendiente, cubierto de vegetación. Pero, es extraño, las plantas están dispuestas en filas rectas, como en un huerto. Veo algo muy grande que se mueve lentamente, arranca las plantas de raíz y las engulle como un monstruo voraz. No veo bien… Esa especie de máquina viva desaparece ahora, por un lado. Ahora diviso una cadena de escollos. Paso por encima. Un abismo… La batisfera desciende, la presión aumenta. ¡Adiós! ¡Recuerdos a Moscú!

Silencio. Un segundo más tarde, de improviso, un grito:

—¡Una grieta!

Oímos unos golpes, siempre más frecuentes. Parece que el agua penetra en la cabina.

—¡Oh!…

La columna de agua debió arrollarle. Le oímos decir aún, precipitadamente:

—En el fondo… Construcciones… Una ciudad… Calles iluminadas… Una cúpula… Esferas, torres flotantes… Veo unos seres extraños… Por todas partes… Tal vez sean…

Una caída, un grito de dolor…

Luego, un silbido y el rumor de los parásitos.

Cinco hombres, en profundo silencio, miran el círculo negro, aunque es imposible ver nada en él, ni a simple vista ni con el telescopio.

—Volveremos dentro de trece años —dice Tolja Varenkov.