El mal, de William Goyen

El niño caminaba despacio por el jardín, dando zancadas, y con frecuencia examinaba atentamente un árbol o una flor. A veces trepaba, decidido y sin torpeza, al techo de la casilla y se quedaba ahí, sentado, encorvado, con las manos en la cintura y su cabecita de monje apenas ladeada hacia el hombro derecho. Miraba el mundo desde sus ojos entornados, como un pintor que analiza su cuadro. Se sentaba y miraba el mundo como si fuera un globo que había inflado para divertir a unos niños traviesos. Se sentía orgulloso como el que crea y padecía algo de la humildad de un creador.

Hacía otras cosas extrañas, que los vecinos o los que pasaban observaban siempre con asombro y una especie de terror porque había algo único en sus movimientos y algo singularmente feroz en su cuerpo. A veces corría en medio de la calle haciendo rodar un gran aro, haciendo rodar un gran aro con una gracia tan magnífica que los otros niños, asustados, dejaban sus simples juegos para mirarlo, sorprendidos, y preguntarse, unos a otros, si era de su mundo o si había salido de un libro de cuentos de hadas haciendo rodar el aro.

Era una virginidad que no había logrado nada. Pero estaba empezando a sentir el terror de la pasión. Una noción de sí mismo como ser se abría paso en él y podía sentir, en su interior, la preparación silenciosa de una especie de gloria venidera que llegaría pronto, no sabía cómo.

A lo mejor llegaría mañana. Podía pensar sólo un poco en su llegada porque su mente, todavía ligada a su mundo infantil, no contaba con la libertad necesaria para pensar claramente en el amor. Pero lo poco que podía pensar le hacía sentir un ligero temblor, medio paralizante, de éxtasis, una pequeña gota diluida, delicada y suave, que picaba como el pinchazo de un alfiler. Sabía que eso iba a crecer. Y por eso esperaba.

La gente mayor se movía a su alrededor, confusa, agitada, hablando siempre. Él era un solitario y no podían entrar en él. No sabían nada de su maduración interna. No sabían que eso se hinchaba poco a poco y fermentaba. Un día estallaría y él iba a llenarse con su fluido y su gran vitalidad. Entonces los dejaría. Se iría para probar su sangre y dejarla circular por las enormes venas del mundo.

Empezaba a haber algo extraño en el aire. Podía olerlo, como un cazador que olfatea a su presa, como el perro a la liebre. Él era como un perro porque con frecuencia iba y venía por el jardín y algunas noches le aullaba a la luna. También era como una liebre porque tenía una cara pequeña, afilada y hocicuda, una nariz rápida y nerviosa y ojos como ranuras de mercurio, que brillaban y se escapaban de cualquier dominio, aunque fuera momentáneo. Podía saltar rápidamente y percibir sonidos, señales y olores. Tenía buenas orejas, pequeñas, que temblaban y se erguían ante la más mínima alteración. En sus ojos había una luz brillante como la de los gatos por la noche. Estaban colmados de un salvajismo profético. Sus ojos creaban los objetos antes de verlos del todo. Por eso las cosas le resultaban dolorosas. Y estaba empezando a haber algo extraño.

Entonaba sus canciones infantiles con una voz aflautada que ponía triste al que lo oía, sin que supiera por qué. A menudo encontraba indicios de lágrimas en los ojos de su madre cuando cantaba. Dejaba de cantar bruscamente y se iba. Se preguntaba por qué su voz la hacía llorar. Tengo algo malo, llegó a pensar. Hay algo inacabado en mí, algo que no está del todo hecho. Y así pasaban sus días, con esa terrible sospecha.

Comenzó a hacer un análisis exhaustivo de sí mismo y de todas las cosas para descubrir por qué era tan incompleto, para encontrar su falta. Mientras hacía rodar el gran aro, pensaba, se interrogaba y meditaba. Sentado en lo alto de la casita, analizaba todas las cosas internas y externas. Y llegó a esta conclusión:

ESTE ES UN MUNDO DE NIÑOS. ESTÁ HECHO PARA LOS NIÑOS Y SE REVELA A LOS NIÑOS. NO ESTAMOS HECHOS PARA CRECER Y CONVERTIRNOS EN HOMBRES. ¿QUIÉN NOS HACE CRECER? ¿QUÉ MAL NOS HACE CRECER?

Pronto el mal que había en él quiso hacerlo crecer. Se supo que andaba por la noche por los callejones, que se quedaba mirando demasiado tiempo en los peores lugares, en los malos lugares donde lo que contaba era el cuerpo —lugares del cuerpo, donde los cuerpos se sentaban y apoyaban sobre la barra y se acostaban en la cama—, lugares ávidos de cuerpos. Empezó a sentirse totalmente cuerpo. Se decía que en algunas ocasiones exhibía, orgulloso, su cuerpo a personas del otro sexo. Se decía que era el mal, que era un hombre malo.

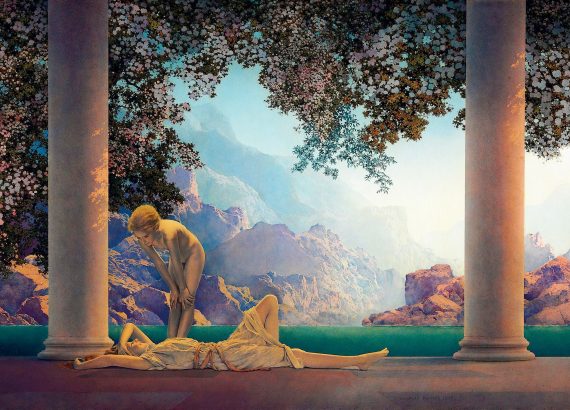

No los oía. Tomó su camino y no los oyó. Pero una noche se acostó, desnudo, y sintió, por primera vez, que su cuerpo se perdía en otro cuerpo y supo que sus acusadores tenían razón. Entonces, después de la agonía del cuerpo, se quedó flotando en un mar muerto y plumoso, quieto y aturdido, y se dio cuenta de que su niño estaba muerto y ya no sintió terror.

El aro se oxidó y la casita se vino abajo con el viento, como una tienda.