Lola, de Truman Capote

Sí, me pareció un regalo curioso en todos los sentidos. Sorprendente, en realidad. Porque yo ya tenía toda clase de animales: dos perros, un bulldog inglés y un terrier azul, de Kerry. Además, los pájaros nunca han sido mis animales predilectos; por el contrario, siempre les he tenido una especie de aversión. Cuando estoy en una playa, por ejemplo, y las gaviotas se precipitan para sumergirse en busca de una presa, puedo llegar a asustarme y tratar de escapar. Una vez, cuando tenía cinco o seis años, un gorrión, que había entrado en mi cuarto por la ventana, quedó atrapado y se puso a revolotear hasta que sentí que me desmayaba. Me daba cierta lástima, pero también me atemorizaba. Por eso fue con cierta consternación que recibí el regalo de Navidad de Graziella: un horrible pichón de cuervo con las alas cruelmente cortadas hasta el hueso.

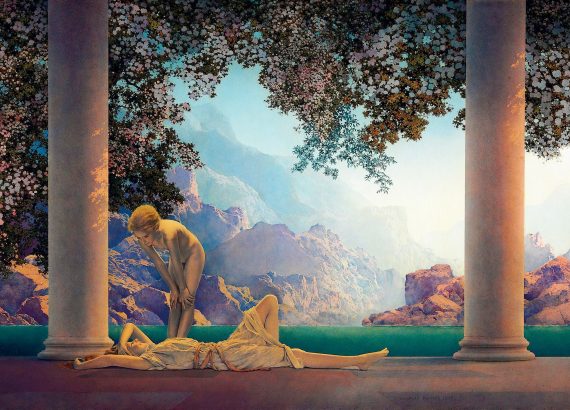

Ahora ya han pasado más de doce años, porque eso sucedió en la mañana de la Navidad de 1952. Entonces estaba viviendo en Sicilia, en la ladera de una montaña; la casa, situada en medio de un huerto de plateados olivos, estaba hecha de piedra rosa pálida; tenía muchos cuartos y una terraza con vista a la cima cubierta de nieve del Etna. Los días luminosos uno veía, allá abajo, un mar azul como los ojos de un pavo real. Era una casa hermosa, aunque no muy cómoda, especialmente en el invierno, cuando silbaban y rugían los vientos del norte y uno bebía vino para entrar en calor, aunque aún así los pisos de piedra eran tan fríos como el beso de un muerto. Fuera cual fuere el tiempo, invierno helado o sofocante calor, la casa no hubiera sido realmente habitable sin Graziella, una sirvienta de la aldea que venía todas las mañanas temprano y se quedaba hasta después de la cena. Tenía diecisiete años, y era robusta, con las piernas de un luchador japonés, levemente curvadas y pantorrillas combas. Tenía la cara muy bonita, sin embargo: ojos pardos y dorados como el coñac casero del lugar; mejillas rosadas; labios más rosados aún; una bella frente, y cabello negro peinado muy tirante, asegurado en su austera posición por un par de pequeñas peinetas españolas. Llevaba una vida dura, y de una manera divertida, como si no se quejara, se quejaba de su vida constantemente: un padre que era el borracho del pueblo, o uno de los muchos borrachos; su madre que era una histérica religiosa; y su hermano Paolo (lo adoraba, aunque todas las semanas le daba una paliza y le quitaba el sueldo). Éramos buenos amigos, Graziella y yo, y era natural que para Navidad intercambiáramos regalos. Yo le regalé un pulóver, una bufanda y un collar de cuentas verdes. Y, repito, ella me regaló un cuervo.

Ya he dicho que era feo. Lo era. Un objeto horrible y patético a la vez. Sin importarme correr el riesgo de enojar a Graziella, yo lo habría puesto en libertad en seguida si hubiera sido capaz de defenderse solo. Pero le habían cortado las alas de tal manera que no podía volar; apenas si caminaba a los tumbos, con el pico negro entreabierto como la mandíbula de un idiota, y los ojos fijos y sin expresión. Graziella se había trepado hasta las escabrosas laderas volcánicas encima de Bronte, y lo había capturado en una cañada que está llena de cuervos, un valle de piedras y espinas y árboles deformados. Dijo:

—Lo agarré con una red de pescar. Corrí entre los pájaros. Cuando les tiré la red, se enredaron dos. A uno lo solté. Al otro, este, lo metí en una caja de zapatos. Lo llevé a casa y le corté las alas. Los cuervos son muy inteligentes. Más que los loros. O que los caballos. Si le hacemos un corte en la lengua, le podemos enseñar a hablar. —No es que Graziella fuera cruel, simplemente compartía la indiferencia que sienten los mediterráneos hacia los animales. Se enojó mucho cuando me negué a que le mutilara la lengua al pájaro; en realidad, perdió todo interés en la pobre criatura, cuyo bienestar pasó a ser cuestión enteramente mía.

Lo tenía encerrado en un cuarto vacío, sin muebles; encerrado allí, como a un pariente loco. Pensé. Bueno, pronto le crecerán las alas, y entonces se podrá ir. Pero llegó el año nuevo, pasaron las semanas, hasta que un día Graziella me confesó que mi regalo de Navidad tardaría seis meses en volver a ascender los cielos.

Lo aborrecía. Aborrecía visitarlo. El cuarto era el más frío de toda la casa, que era helada, y ese pájaro, tan abandonado, me entristecía. Sin embargo, el saber que estaba solo me obligaba a ir, aunque al principio él disfrutaba de mis visitas menos aún que yo: se ocultaba en un rincón y me daba la espalda; parecía un prisionero silencioso, agobiado entre un recipiente de agua y otro de comida. Con el tiempo, no obstante, empecé a sentir que mi presencia no era resentida; el pájaro dejó de evitarme, me empezó a mirar de frente y con una voz áspera y nada musical empezó a hacer unos ruidos aparentemente amistosos: graznidos mudos.

Comenzamos a descubrirnos mutuamente: a él le gustaba que le rascara la cabeza, a mí me divertían sus picotazos juguetones. Pronto aprendió a tenerse en pie sobre el borde de mi mano, luego a posarse en mi hombro. Se acostumbró a besarme, es decir, con el pico apenas si me rozaba dulcemente la mejilla, la barbilla, el lóbulo de la oreja. Sin embargo, yo seguía sintiendo (o así lo creía) aversión: no me gustaba su color fúnebre, la sensación de las plumas, que me parecían tan repugnantes como las escamas de un pez o un cuero de víbora.

Una mañana, hacia fines de enero (porque la primavera llega temprano en Sicilia), en que los almendros en flor y un vaho de perfume y flor flotaba en el ambiente, fui a visitar al pájaro y vi que no estaba. El cuarto en que vivía tenía ventanas francesas que daban al jardín, durante la noche deben haberse abierto, a lo mejor por el siroco, que soplaba a menudo esos días (trayendo arenisca del desierto africano). De cualquier manera, el pájaro no estaba. Busqué en el jardín. Graziella subió a la montaña. Pasó la mañana, luego la tarde. Para el anochecer ya habíamos buscado «en todas partes»: el interior espinoso de un lugar lleno de cactus silvestres, entre las tumbas de un cementerio cercano, dentro de una cueva que apesta a orines de murciélago. Poco a poco, en el curso de la búsqueda, descubrí un hecho: lo quería mucho… Lola. ¡Lola! El nombre surgió como la luna nueva sobre nuestras cabezas, sin ser solicitado, pero inevitable; hasta ese momento no había querido ponerle nombre: eso hubiera sido reconocer que era una pertenencia permanente.

—¿Lola?

La llamé desde la ventana. Por fin me fui a la cama. Naturalmente, no pude dormir. Veía visiones: Lola, con el cuello entre los dientes de un gato; un gato que corría hacia el salón de banquete de una cueva qué se llenaría de sangre y de plumas. O Lola, condenada a la tierra e indefensa, escondida en alguna parte hasta que el hambre y la sed terminaran con ella para siempre.

—Lo-o-la-a.

No habíamos registrado la casa. A lo mejor no se había ido de la casa, o había salido por una puerta y entrado por otra. Encendí una vela (la electricidad casi nunca funcionaba); fui de cuarto en cuarto, hasta que por fin, en un vestíbulo al que no íbamos nunca, la luz de la vela iluminó un conocido par de ojos.

—Ah, Lola.

Se subió a mi mano. Cuando llegamos a mi dormitorio la puse en la piecera de una cama de bronce. Se aferró con sus garras y metió la cansada cabeza debajo de una de sus alas desfiguradas. Se quedó dormida enseguida, y yo también, igual que los perros (acostados uno encima del otro frente a un hogar de leños vagamente encendido por las llamas aromáticas de eucaliptos).

Los perros nunca habían visto a Lola, y fue con cierta ansiedad que a la mañana siguiente se los presenté, porque ambos, y especialmente el Kerry, eran capaces de proceder extrañamente. Pero si ella tenía pensado vivir con nosotros, era necesario. La puse en el piso. El bulldog la olfateó con su hocico achatado, parecido a una trufa, luego bostezó, no de aburrimiento sino de turbación.

Estaba claro que no sabía de qué se trataba. ¿Comida? ¿Un juguete? El Kerry llegó a la conclusión de que Lola era un juguete. La golpeó ligeramente con una pata. La corrió hasta que la arrinconó. Ella se defendió, le dio un picotazo en el hocico. Sus graznidos eran burdos y violentos, como las palabras más soeces. El bulldog se asustó y salió corriendo del cuarto. Hasta el Kerry retrocedió, se sentó y la miró, sorprendido.

Desde ese momento, los perros le tuvieron un gran respeto a Lola. Tenían toda clase de consideraciones para ella; ella tenía muy pocas para ellos. Les usaba el bebedero como bañadera; a la hora de la comida, nunca se conformaba con su plato, e invadía el de ellos, sirviéndose lo que se le antojaba. Al bulldog lo convirtió en transporte privado. Se posaba sobre su amplia anca, y trotaba por el jardín como un jinete que monta en pelo en un circo. De noche acampaba junto al hogar, y se acurrucaba entre los perros, que si amenazaban con moverse, o perturbar su descanso de cualquier manera, los picoteaba.

Lola debe haber sido muy chica cuando la trajo Graziella, apenas un pichón de días. Para junio había adquirido tres veces su tamaño, estaba grande como un pollo. Le habían crecido las alas, casi del todo. Pero no volaba aún. En realidad, se negaba a hacerlo. Prefería caminar. Cuando los perros hacían una recorrida ella los acompañaba, saltando a su lado. Un día se me ocurrió que Lola no sabía que era un pájaro. Creía que era un perro. Graziella estuvo de acuerdo conmigo, y los dos nos reímos. Nos parecía gracioso, sin darnos cuenta de que su error seguramente terminaría trágicamente. Tal es el destino que aguarda, a quienes rechazan su propia naturaleza e insisten en ser lo que no son.

Lola era ladrona. Si no lo hubiera sido, no habría usado jamás las alas. Pero los artículos que le gustaba robar (cosas brillantes, uvas, lapiceras fuente y cigarrillos) siempre estaban situadas en lugares altos. Por eso, para llegar arriba de una mesa, de vez en cuando daba un salto. Una vez robó una dentadura postiza. Los dientes pertenecían a un huésped, una dama difícil, ya de cierta edad. Dijo que no le parecía en absoluto gracioso, y se echó a llorar. Pero no sabíamos adónde escondía Lola su botín (según Graziella, todos los cuervos son ladrones y tienen un lugar secreto donde guardan su tesoro). Lo único que me parecía sensato hacer era tratar de engañar a Lola para que nos revelara dónde había guardado los dientes. Sentía admiración por el oro: yo a veces usaba un anillo de oro que provocaba su mirada voraz. Graziella y yo usamos el anillo como anzuelo: lo dejamos en la mesa del comedor, donde Lola estaba comiendo unas migas, y nos escondimos detrás de una puerta. Cuando pensó que nadie la observaba, Lola se apoderó del anillo y salió del comedor a toda carrera, dirigiéndose a la «biblioteca», un cuarto pequeño y oscuro lleno de volúmenes de escritores clásicos, en ediciones económicas, que habían pertenecido a un inquilino anterior. Saltó a una silla y de ahí a la estantería de libros; luego, como si se tratara de una grieta en la ladera de la montaña que conducía a la cueva de Alí Baba, se metió entre dos libros y desapareció detrás de ellos, se evaporó, como Alicia a través del espejo. Las Obras Completas de Jane Austen ocultaban su botín, que consistía, además de la dentadura robada, en una de las llaves de mi auto (no la había culpado a Lola, pensando que yo mismo la había perdido), un rollo de billetes (miles de liras hechas pedacitos, como si pensara usarlas para un nido futuro), cartas viejas, mis mejores gemelos de camisa, gomas, hilo, la primera página de un cuento que había dejado de escribir porque había perdido la primera página, un penique norteamericano, una rosa seca, un botón de cristal…

A principios de ese verano Graziella anunció que se comprometía con un joven llamado Luchino, un mozo de caderas estrechas, pelo aceitado y enrulado y un perfil de astro cinematográfico. Hablaba un poco de inglés, otro poco de alemán, usaba zapatos de gamuza verde y manejaba su propia Vespa. Graziella tenía razón en considerarlo un candidato formidable, pero yo no estaba muy contento. Yo pensaba que ella era demasiado limpia y sana para un tipo vivo como Luchino (que tenía fama de ser un gigoló semiprofesional para turistas solitarios: solteronas suecas, viudas y viudos alemanes), aunque, para ser franco, tales actividades no eran raras entre los jóvenes de la aldea.

Pero era difícil resistirse a la alegría de Graziella. Prendió con alfileres fotografías de Luchino por toda la cocina, sobre la pileta, adentro de la heladera, y hasta en el tronco de un árbol que crecía junto a la ventana de la cocina. Naturalmente, su enamoramiento interfería con su trabajo: ahora, siguiendo las costumbres sicilianas, tenía que remendar los calcetines del novio y que lavarle la ropa (y tenía montones), para no decir nada de las horas que se pasaba preparando su trousseau, bordando ropa interior, arreglando el velo del traje de novia. A menudo para el almuerzo me servía un plato de tallarines fríos, y para la cena huevos fritos, también fríos. Y a veces nada en absoluto. Siempre andaba corriendo para encontrarse con su amor en la plaza, para un paseo en el crepúsculo. Sin embargo, retrospectivamente no le envidio esa felicidad: fue el preludio de la suerte más desgraciada.

Una noche de agosto su padre (a quien amaba mucho a pesar de ser un borracho) tomó un vaso de gin puro que le ofreció un turista norteamericano, que lo desafió a que se lo tomara de un solo trago. Lo hizo, y sufrió un ataque que lo dejó paralítico. Al día siguiente sucedió algo peor. Luchino, que iba en su Vespa por un camino de la campiña, al tomar una curva atropelló a una niña de tres años y la mató instantáneamente. Llevé a Graziella y Luchino en el auto al funeral; después, de regreso, Luchino tenía los ojos secos, pero Graziella se quejó y lloró como si se le hubiera partido en dos el corazón: yo supuse que lloraba por la criatura muerta, pero no, lloraba por ella misma, por sus negras perspectivas: Luchino posiblemente iría a prisión y tendría que pagar una fuerte indemnización. No habría casamiento ya, tal vez por años (si es que se realizaba).

La pobre chica estaba postrada. Un médico le ordenó que guardara cama. Un día fui a ver qué tal estaba. La llevé a Lola, a ver si la alegraba. Pero al ver el pájaro se horrorizó y se puso a gritar. Dijo que Lola era una bruja, que Lola tenía el malocchio, el mal de ojo, y que la doble tragedia, es decir, el ataque de su padre y el accidente de Luchino, eran obra de Lola, un castigo por haberla apresado y, cortado las alas. Dijo que sí, que era verdad, que todos los niños saben que los cuervos son la personificación de espíritus malvados. Y terminó diciendo:

—No volveré a trabajar a su casa.

Y no lo hizo. Ni ninguna otra chica. Porque de las acusaciones de Graziella, nació el mito de que mi casa era de mal agüero: que no sólo Lola, sino que yo también poseía un malocchio potente. Nada peor que esto puede decirse sobre una persona en Sicilia. Además, es una acusación contra la cual no hay defensa posible. Al principio bromeé sobre ello, aunque no era algo muy humorístico. Las personas que me cruzaban por la calle se persignaban, o, no bien había terminado de pasar yo, hacían una seña con los dedos en forma de cabeza de toro con cuernos, un gesto de magia negra contra el poder de mis ojos malévolos, brujos, protegidos por anteojos de aros de carey.

Una noche me desperté alrededor de la medianoche y decidí, de pronto, irme. Irme antes del amanecer. Una decisión fundamental, ya que había vivido ahí desde hacía dos años, y no me gustaba la idea de quedarme sin casa de repente. Sin casa, con dos perros grandes y un pájaro extraño, sin jaula. Sin embargo, cargué el auto: parecía una cornucopia ambulante, llena de zapatos, libros y cañas de pescar asomando por las ventanillas. A los empujones conseguí meter a los perros adentro del auto. Pero no había lugar para Lola. Tendría que ir sobre mi hombro, lo que no era ideal, porque era una pasajera nerviosa, y cualquier movimiento brusco hacía que protestara con un graznido o ensuciara con sus excreciones.

Cruzar los estrechos de Messina, a través de Calabria, y luego hasta Nápoles y Roma es un viaje agradable, que rememoro con placer. Hay veces que, suspendido al borde del sueño, veo escenas que pasan vertiginosamente. Un pícnic en las montañas de Calabria: un cielo muy azul, abajo una manada de cabras, los sonidos aflautados y dulces del silbato de bambú del cabrerizo, y Lola engullendo migas de pan empapadas en vino tinto. O el cabo Palinuro, una playa remota de Calabria, rodeada de bosques, donde tomábamos el sol un día aún tibio de octubre cuando salió un jabalí del bosque y se vino a la carrera hacia donde estábamos nosotros, como para atacarnos. Yo fui el único intimidado: corrí al mar. Los perros no cedieron terreno y Lola se quedó con ellos, agitando las alas, alentándolos con su voz ronca. Todos juntos ahuyentaron al cerdo y lo obligaron a volver al bosque. Esa misma noche llegamos hasta las ruinas de Paestum: una noche brillante, con el cielo como si fuera otro mar, la media luna como una nave anclada balanceándose en una marea de estrellas, y alrededor de nosotros el mármol iluminado por la luz de la luna, el templo en ruinas de una lejana época. Dormimos en la playa que bordea las ruinas. Mejor dicho, ellos durmieron, Lola y los perros. Yo fui atormentado por los mosquitos y por pensamientos acerca de la mortalidad.

Nos dispusimos a pasar el invierno en Roma, primero en un hotel (cuya gerencia nos expulsó a los cinco días, aunque ni siquiera era de primera clase), y luego en un departamento del número 33 de la Via Margutta, una calle estrecha que de vez en cuando adornan con sus pinturas malos pintores, una calle famosa por la cantidad de gatos que viven en ella, que se refugian en los patios y viven de la caridad de viejas medio locas que recorren las junglas felinas todos los días cargadas con bolsas de desperdicios.

Nuestro departamento era el altillo: para llegar había que subir seis tramos de escaleras sumidas en la oscuridad más profunda. Teníamos tres cuartos y un balcón. Lo alquilé por el balcón; después de la amplia vista que tenía en la terraza en Sicilia, el balcón ofrecía, como, contraste, una escena en miniatura, tranquila y perfecta como un fuego de leños: varios techos romanos, de color anaranjado y ocre desteñidos, y unas pocas ventanas (por las cuales se podían observar episodios de vida familiar). A Lola le encantaba el balcón. Casi siempre estaba allí. Le gustaba posarse sobre el borde de la balaustrada de piedra a observar el tráfico de la calle adoquinada: las viejas alimentando a los gatos de Margutta; un músico callejero que iba todas las tardes y tocaba la gaita, hasta que uno, seguro de haber sido sobornado, le tiraba una moneda; un afilador muy apuesto que publicitaba sus servicios con una canción y una de voz de barítono tan profunda que hacía que las amas de casa salieran corriendo a utilizar sus servicios.

Cuando salía el sol Lola siempre se bañaba en la balaustrada del balcón. Su bañadera era un plato hondo de plata; después de un momento de alegre inmersión saltaba aquí y allá, y como si se estuviera quitando una capa de cristal, se sacudía, e hinchaba las plumas. Luego, durante largas horas saturadas de placer, dormitaba al sol, la cabeza echada hacia atrás, el pico entreabierto, y los ojos cerrados. Observarle era una experiencia tranquilizante.

El Signor Fioli parecía ser de esa opinión. Se sentaba frente a su ventana, que estaba exactamente enfrente al balcón, y observaba atentamente a Lola todo el tiempo. El Signor Fioli me interesaba. Me había tomado la molestia de saber cómo se llamaba y averiguar algo de su vida. Tenía noventa y tres años; a los noventa había perdido el habla: cuando quería llamar la atención a los miembros de su familia (una nieta viuda y cinco nietos grandes) hacía sonar una campanilla. Por lo demás, y a pesar de que nunca abandonaba su dormitorio, parecía estar en completo dominio de su persona. Tenía una vista excelente: no se perdía nada de lo que hacía Lola, y cuando era algo tonto o encantador, una sonrisa dulcificaba su agria cara vieja, tan viril. Había sido ebanista, y el negocio que había fundado seguía funcionando en la planta baja del edificio donde vivía; tres de sus nietos trabajaban en él.

Una mañana —era la semana de Navidad, casi un año desde el día en que Lola había entrado en mi vida— llené el plato de sopa de Lola de agua mineral (prefería bañarse en agua mineral, y cuantas más burbujas tenía, mejor era), lo saqué al balcón, saludé con la mano al Signor Fioli, (que, como de costumbre, estaba ubicado frente a su ventana para presenciar la toilette de Lola), luego entré, me senté frente al escritorio y empecé a escribir cartas.

Después de un rato oí la campanilla del Signor Fioli: un ruido conocido, que oía veinte voces al día, sólo que nunca sonaba así, tan rápido como los latidos de un corazón excitado. Me extrañó, y salí a ver qué pasaba. Lola estaba tomando el sol sobre la balaustrada, como adoradora en trance, y detrás de ella, un enorme gato color jengibre, que había trepado por los techos y que ahora se arrastraba sobre la panza por la balaustrada. Los ojos verdes le brillaban.

El Signor Fioli volvió a hacer sonar la campanilla. Yo grité. El gato saltó, sacando las uñas. Pareció como si a último momento Lola se diera cuenta del peligro. Saltó de la balaustrada, y cayó al vacío. El enfadado gato, el Signor Fioli y yo observamos su extraordinario descenso.

—¡Vuela, Lola! ¡Vuela!

Tenía las alas extendidas, pero inmóviles. Lentamente, gravemente, como si estuviera ligada a un paracaídas, flotaba hacia abajo. Más y más abajo.

Por la calle pasaba en ese momento un pequeño camión pickup. Al principio pensé que Lola iba a caer frente al camión, lo que era terriblemente peligroso. Pero lo que sucedió fue peor, algo extraño y espantoso: cayó sobre unas bolsas que llevaba el camión. Y allí se quedó. Y el camión siguió su marcha, dobló en la esquina y desapareció de Via Margutta.

—¡Vuelve, Lola! ¡Vuelve!

Corrí tras ella, volando por los seis tramos de las resbaladizas escaleras; me caí; me pelé las rodillas; perdí los anteojos (parecieron volar, estrellándose contra la pared). Afuera, en la calle, corrí hasta la esquina en la que había doblado el camión. A lo lejos, a través de una bruma hecha de miopía y lágrimas de dolor, vi al camioncito parado ante las luces de tránsito. Pero mucho antes de que pudiera alcanzarlo, mucho antes, cambió la luz y el camión arrancó, desapareció en el tráfico que circulaba por la Piazza di Spagna, llevándose a Lola para siempre de mi vida.

No habían pasado muchos minutos desde que el gato había saltado, sólo cuatro o cinco. Pero me llevó una hora volver sobre mis pasos, subir las escaleras, y encontrar los anteojos rotos. Y durante todo ese tiempo el Signor Fioli había estado sin moverse frente a su ventana, esperando con una expresión de sorpresa y dolor. Cuando vio que había vuelto hizo sonar la campanilla, llamándome al balcón. Le dije:

—Ella creía que era otra cosa.

Frunció el ceño.

—Un perro.

Arrugó más aun el ceño.

—Se ha ido.

Eso lo entendió. Bajó la cabeza. Ambos lo hicimos.