Un tren hacia el norte, de Agota Kristof

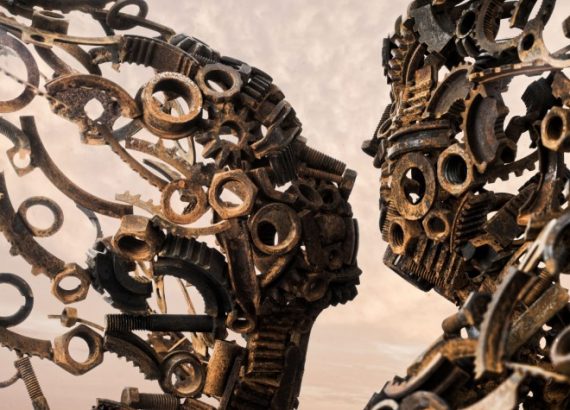

Una escultura en un parque, cerca de una estación abandonada.

Representa a un perro y a un hombre.

El perro está de pie y el hombre de rodillas con los brazos rodeando el cuello del animal y la cabeza ligeramente inclinada.

Los ojos del perro miran hacia la llanura que se extiende hasta que se pierde la vista, a la izquierda de la estación. Los ojos del hombre miran fijamente hacia delante por encima del lomo del perro, contemplan los raíles cubiertos de hierba, por donde no circula ningún tren desde hace mucho tiempo. Los habitantes se fueron del pueblo donde se encuentra la estación abandonada. Aún quedan algunos ciudadanos amantes de la naturaleza y la soledad que se instalan allí cuando hace buen tiempo, pero todos tienen coche.

También está el anciano que merodea por el parque y dice que esculpió al perro y que al abrazarlo —porque lo quería mucho— él mismo quedó petrificado.

Cuando se le pregunta cómo puede ser que aún siga ahí, vivo, de carne y hueso, contesta simplemente que está esperando el próximo tren hacia el Norte.

Nadie se atreve a decirle que ya no hay trenes hacia el Norte, que ya no hay trenes hacia ninguna parte. Le proponen llevarlo en coche pero niega con la cabeza.

—No, en coche no. Me esperan en la estación.

Le proponen llevarlo hasta la estación, hasta cualquier estación del Norte.

Vuelve a agitar la cabeza.

—No, gracias. Debo coger el tren. He escrito cartas. A mi madre. A mi mujer también. He escrito que llegaría con el tren de las ocho de la tarde. Mi mujer me espera en la estación con los niños. Mi madre también me espera. Desde que murió mi padre me espera para el entierro. Le prometí que iría al entierro. También me gustaría volver a ver a mi mujer y a mis hijos, a los que abandoné. Sí, los abandoné para convertirme en un gran artista. He sido pintor, escultor. Pero ahora tengo ganas de volver.

—Pero… todo eso, la carta a su madre y a su esposa, el entierro de su padre, ¿cuándo sucedió?

—Sucedió cuando… envenené a mi perro porque no me quería dejar marchar. Se me colgaba de la chaqueta, del pantalón, aullaba cuando me iba a subir al tren. Entonces lo envenené y lo enterré bajo la escultura.

—¿La escultura ya estaba allí?

—No, la hice al día siguiente. Esculpí a mi perro aquí, sobre su tumba. Y cuando llegó el tren para el Norte, lo abracé por última vez y… me quedé petrificado sobre su cuello. No quería dejarme marchar ni estando muerto.

—Sin embargo usted está aquí y espera un tren.

El anciano sonrió:

—No estoy tan loco como cree. Sé muy bien que no existo, estoy petrificado y acostado sobre el lomo de mi perro. También sé que los trenes ya no pasan por este lugar. También sé que mi padre está enterrado desde hace mucho tiempo y que mi madre, también muerta, ya no me espera en ninguna estación, nadie me espera. Mi mujer volvió a casarse, mis hijos ya son adultos. Soy viejo, señor, muy viejo, mucho más viejo de lo que cree. Soy una estatua, no me iré. Todo esto no es más que un juego entre mi perro y yo, un juego al que hemos jugado durante años, un juego que ganó de antemano en el momento en que lo conocí.