El cazador de escarabajos, de Arthur Conan Doyle

—¿Algún sucedido curioso? —dijo el doctor—. Pues sí, amigos míos, les voy a contar uno curiosísimo que me ocurrió a mí. No creo que vuelva a ocurrirme otro como aquél, porque iría contra todas las leyes de la probabilidad el que un hombre pasase en su vida por dos experimentos de esa índole. Pueden ustedes creerme o no, pero la verdad es que el hecho ocurrió tal y como voy a contárselo.

Acababa yo de obtener mi diploma de médico, pero aún no había empezado a ejercer mi carrera, y vivía en unas habitaciones de Gower Street. De entonces acá se ha cambiado la numeración de esta calle; pero en aquel entonces era la casa donde yo vivía la única que tenía un mirador en todo el lado izquierdo de la misma, conforme se avanza por ella desde la estación del ferrocarril metropolitano. La dueña de la casa era una viuda de apellido Murchison, y tenía de inquilinos a tres estudiantes de medicina y a un ingeniero. Yo vivía en la habitación del último piso, que era la más barata, aunque por barata que fuese resultaba cara para lo que yo podía gastar. Mis escasos fondos se iban esfumando, y a cada semana que transcurría resultaba para mí más indispensable el encontrar algo en qué trabajar. Sin embargo, andaba reacio a dedicarme a la medicina general, porque mis aficiones me empujaban hacia el terreno científico, y de un modo especial hacia la zoología, por la que había sentido siempre una gran debilidad. Ya casi me daba por vencido y estaba resignado a ser durante toda mi vida un mal medicucho, cuando mis forcejeos acabaron de la manera más extraordinaria.

Compré una mañana el Standard y me puse a repasar sus columnas. Venía casi falto de noticias, y ya estaba a punto de tirar a un lado el periódico, cuando distinguí un anuncio en la cabecera de la columna de empleos ofrecidos. Estaba redactado de la siguiente forma:

«Se necesitan por uno o varios días los servicios de un médico. Es esencial que sea hombre de fuerte contextura física, nervios firmes y carácter resuelto. Se exige que sea entomólogo, prefiriéndose la especialidad de los coleópteros. Presentarse personalmente en 77 B, Brook Street. Antes de las doce del día de hoy».

Pues bien, he dicho que yo era aficionadísimo a la zoología. De todas las ramas de esta ciencia, la que mayores atractivos tenía para mí era la que se refiere a los insectos, y entre todos los insectos, la especie con la que yo estaba más familiarizado era la de los escarabajos. Son muchos los coleccionistas de mariposas; pero en nuestras islas los escarabajos son de mayor variedad de tipos y más accesibles que las mariposas. Era esto lo que me había atraído a su estudio, y llegué a tener una colección de varios centenares de distintas variedades de escarabajos. Por lo que se refiere a las demás exigencias del anuncio, yo estaba seguro de mis nervios, y había salido triunfador en la especialidad del lanzamiento de peso de una competición deportiva entre el personal de los distintos hospitales. Evidentemente, yo era el hombre indicado para ocupar aquella vacante. Antes de que hubiesen transcurrido cinco minutos de mi lectura del anuncio me había metido ya en un coche de alquiler y marchaba en la dirección de Brook Street.

Dentro del coche iba yo dándole vueltas en mi cabeza al asunto, y trataba de adivinar qué clase de ocupación sería la que requería unas cualidades tan curiosas. Fortaleza física, resolución, conocimientos médicos y especialización en el estudio de escarabajos. ¿Qué relación podía existir entre requisitos tan dispares? Se daba, además, el detalle descorazonador de que no se trataba de un empleo permanente, sino que podía terminar de un día a otro, según lo declaraba el anuncio. Cuanto más vueltas le daba, menos claro lo veía; pero, al final de mis meditaciones, siempre volvía yo a la realidad insoslayable de que nada tenía que perder, fuese aquello lo que fuese, estando como estaba a punto de quedarme sin fondos. Yo estaba preparado para cualquier aventura, por muy peligrosa que fuese, con tal de que pudiera meterme en mi bolsillo algunos soberanos ganados honradamente. El miedo a fracasar sólo cabe en quien tiene que pagar su fracaso, pero a mí nada podía hacerme pagar la fortuna. Era como el jugador que se ha quedado sin blanca, y al que se permite probar suerte en otra jugada.

La casa del número 77 B de Brook Street era una de esas construcciones desaseadas pero imponentes, de color oscuro y fachada lisa, con el aspecto de gran respetabilidad y de cosa maciza característico de los constructores del periodo de los Jorges. Al apearme del coche salía por la puerta un joven que se alejó con paso rápido calle abajo. Observé que al cruzarse conmigo clavó en mí una mirada escrutadora y algo malévola. Tomé ese incidente como buen augurio, porque su aspecto era el de un solicitante que no había sido aceptado y, si mi presencia allí le molestaba, eso quería decir que la vacante no estaba todavía cubierta. Subí muy esperanzado los anchos escalones de la escalinata exterior y di unos golpes con la maciza aldaba.

Abrió la puerta un lacayo de peluca y librea. Evidentemente, yo tenía que tratar con personas ricas y elegantes.

—Usted dirá, señor —dijo el lacayo.

—He venido por el anuncio de…

—Perfectamente, señor. Lord Linchmere lo recibirá inmediatamente en el despacho.

¡Lord Linchmere! Yo tuve una vaga sensación de haber oído aquel nombre, pero no recordaba de momento nada que con él tuviese relación. Seguí al lacayo, y éste me llevó a una habitación amplia y llena de estanterías de libros, en la que estaba sentado, detrás de una mesa escritorio, un hombre pequeño, de cara simpática, completamente afeitada y expresiva, cabello largo entrecano, peinado hacia atrás desde la frente. Me miró de arriba abajo con mirada aguda y penetrante, teniendo en su mano derecha la tarjeta que el lacayo le había entregado. Luego se sonrió con simpatía, y tuve la sensación de que yo reunía, por lo menos, las cualidades externas que se requerían.

—¿De modo, doctor Hamilton, que viene usted por lo referente al anuncio, verdad? —me preguntó.

—Sí, señor.

—¿Reúne usted las condiciones que aquí se exigen?

—Creo reunirlas.

—Es usted hombre fuerte; por lo menos, tal es su aspecto.

—Creo que soy de alguna fortaleza.

—¿Y, además, resuelto?

—Así lo creo.

—¿Sabe usted por experiencia lo que significa el verse expuesto a un peligro inminente?

—No; no creo haber pasado nunca por esa situación.

—Pero ¿tiene usted fe en que actuaría con rapidez y serenidad en un caso como el que le he expuesto?

—Espero que sí.

—Sí, yo creo que sí. Y mi confianza en usted es mayor porque no ha mostrado la pretensión de estar seguro de cómo se conduciría en una situación que no conoce por experiencia. Saco la impresión de que, en cuanto a cualidades personales, es usted precisamente el hombre que busco. Aclarado esto, podemos pasar a lo siguiente.

—¿Y qué es lo siguiente?

—El que usted me hable de escarabajos.

Le miré para ver si no bromeaba; pero, muy al contrario, había adelantado el busto y me miraba con expresión de ansiedad en los ojos.

—Me estoy temiendo que no sepa usted nada de escarabajos —exclamó.

—Todo lo contrario, señor, porque es ése el único tema científico acerca del cual creo tener algunos conocimientos.

—Sus palabras me producen verdadero júbilo. Por favor, hábleme algo de escarabajos.

Le hablé. No tengo la pretensión de haber dicho ninguna cosa original en la materia, pero sí que le tracé un somero boceto de las características del escarabajo, enumerando las especies más corrientes y haciendo algunas alusiones a los ejemplares de mi pequeña colección y el artículo sobre «escarabajos enterradores» que yo había publicado en el Diario de la Ciencia Entomológica. Lord Linchmere exclamó:

—Pero, ¡cómo! ¿También coleccionista? ¿Debo entender que se dedica personalmente a coleccionar? —Sólo ante aquella perspectiva le bailaban los ojos de placer—. Es usted, sin duda alguna, el único hombre de todo Londres que reúne las condiciones que yo buscaba. Me imaginé que entre cinco millones de personas tenía por fuerza que existir un hombre de esas características, pero la dificultad estaba en encontrarlo. Me considero extraordinariamente afortunado con haberme puesto en contacto con usted.

Golpeó un gong que había encima de la mesa y acudió el lacayo.

—Diga usted a lady Rossiter que tenga la amabilidad de acercarse hasta aquí —dijo su señoría, y a los pocos momentos entró en el despacho la dama en cuestión. Era de baja estatura, edad mediana y aspecto muy parecido al de lord Linchmere, porque sus facciones eran igualmente rápidas y expresivas y también sus cabellos eran grises-negros. Sin embargo, la expresión de ansiedad que yo había notado en las facciones del caballero era mucho más marcada en las de la mujer. Se diría que algún gran dolor había proyectado su sombra sobre sus facciones. Cuando lord Linchmere hizo mi presentación, ella me miró cara a cara, y entonces descubrí, con sorpresa dolorosa, que tenía encima de la ceja del lado derecho una cicatriz de dos pulgadas, a medio curar. Estaba la cicatriz recubierta parcialmente con un parche, pero vi, a pesar de todo, que se trataba de una herida importante y reciente. Lord Linchmere dijo:

—Evelina, el doctor Hamilton es el hombre que necesitamos. Se dedica ya a coleccionar escarabajos y lleva escritos algunos artículos acerca de ese tema.

—¿De verdad? —exclamó lady Rossiter—. Entonces usted ha tenido que oír hablar de mi esposo. Quien sepa algo de escarabajos no puede menos de saber quién es sir Thomas Rossiter.

Por primera vez vi que penetraba un pequeñísimo rayo de luz en aquel asunto tan oscuro. Ahora sí que había encontrado una relación entre esta familia y los escarabajos, porque sir Thomas Rossiter estaba considerado como la mayor autoridad mundial acerca del tema. Había dedicado toda su vida al estudio del mismo, y había escrito una obra que lo agotaba por completo. Me apresuré a dar a lady Rossiter la seguridad de que yo la había leído y que la apreciaba en todo su valor.

—¿Ha tratado usted personalmente a mi marido? —preguntó ella.

—No, no lo he tratado personalmente.

—Pues lo tratará usted —dijo resueltamente lord Linchmere.

La dama estaba de pie a un lado de la mesa, y apoyó su mano en el hombro de lord Linchmere. Cuando vi sus dos caras juntas comprendí claramente que eran hermano y hermana.

—¿Estás verdaderamente dispuesto a ello, Charles? Es un acto de generosidad el tuyo, pero que me llena de temor. —Le temblaba la voz por efecto de sus recelos, y me pareció que también el hermano estaba conmovido, aunque hacía grandes esfuerzos por ocultarlo.

—Sí, sí, querida; éste es un asunto arreglado y decidido; en realidad, yo no veo otro recurso posible.

—Sí que hay uno, y está muy claro.

—No, no, Evelina; yo no te abandonaré jamás, jamás. Todo saldrá bien, confía en mí; saldrá bien, y parece como que la mano de la Providencia es la que ha puesto en nuestras manos un instrumento tan perfecto.

Mi posición era embarazosa, porque me di cuenta de que ellos se habían olvidado por un instante de que yo estaba allí. Pero lord Linchmere volvió súbitamente a ocuparse de mí y de mi trabajo en perspectiva.

—Doctor Hamilton, lo que yo necesito de usted es que se ponga por completo a mi disposición. Deseo que me acompañe en una breve excursión, que durante la misma permanezca siempre a mi lado, y que me prometa hacer, sin entrar en preguntas, lo que yo le pida, por muy disparatado que le parezca.

—Eso es mucho pedir —dije.

—Por desgracia, no me es posible concretar más, porque ni yo mismo sé el giro que pueden tomar las cosas. Puede usted, sin embargo, tener la seguridad de que no le será pedido nada que repugne a su conciencia; le aseguro, además, que, una vez terminado el asunto, se sentirá orgulloso de haber contribuido a una obra tan buena.

—Si todo termina con felicidad —dijo la dama.

—Eso es: si todo termina con felicidad —repitió su señoría.

—¿Y cuál es la remuneración? —pregunté yo.

—Veinte libras diarias.

Quedé atónito ante aquella cifra, y seguramente que exterioricé mi sorpresa en la expresión de mi cara. Lord Linchmere prosiguió:

—Ya se fijaría, cuando leyó el anuncio, en que se exige una combinación de cualidades poco frecuente, y ese hecho merece una elevada recompensa. Tampoco le oculto que sus obligaciones quizá resulten difíciles y hasta peligrosas. Además, quizá el trabajo no dure arriba de uno o dos días.

—¡Dios lo quiera! —suspiró su hermana.

—¿Podemos, pues, contar con su colaboración, doctor Hamilton?

—Sin género alguno de duda —le contesté—. Sólo queda ya que me explique cuáles son mis obligaciones.

—La primera de todas será que usted regrese a su casa y que disponga todo lo que crea necesitar para una breve excursión fuera de Londres. Saldremos juntos de la estación de Paddington a las tres cuarenta de esta tarde.

—¿Vamos lejos?

—Llegaremos a Pangbourne. Se reunirá usted conmigo a las tres treinta en el quiosco de libros de la estación; tendré ya sacados los billetes. Adiós, doctor Hamilton. Ahora que lo pienso, hay dos cosas que yo me alegraría muchísimo que trajese usted, si es que las tiene: una, un estuche para coleccionar escarabajos, y la otra, una garrota, cuanto más pesada, mejor.

Ya se imaginarán ustedes que tuve tema abundante en que pensar desde que me retiré de Brook Street hasta que salí de casa para reunirme con lord Linchmere en la estación de Paddington. Todo aquel fantástico asunto se combinaba y se volvía a combinar de mil formas caleidoscópicas dentro de mi cerebro, hasta que ideé una docena de explicaciones, todas ellas a cuál más grotescamente improbables. Pero es que tenía el convencimiento de que también la verdad suele estar a veces en algo grotescamente improbable. Renuncié, por último, a todo intento de encontrar una solución, y me conformé con poner exactamente en marcha las instrucciones que había recibido. Cuando lord Linchmere llegó al quiosco de libros de la estación de Paddington, ya estaba yo allí esperándole con mi maletín, mi estuche de ejemplares y un bastón emplomado.

Era lord Linchmere más pequeño todavía de lo que me había parecido, frágil y delgaducho, y daba pruebas de estar más nervioso que por la mañana. Se cubría con un ulster de viaje, grueso y largo, y me fijé en que llevaba también en la mano una pesada garrota de endrino.

—He sacado ya los billetes —dijo, avanzando delante de mí por el andén—. Éste es nuestro tren. Hice reservar un coche, porque tengo un interés grandísimo en hacerle comprender bien una o dos cosas.

Sin embargo, todo lo que él quería hacerme comprender bien podía decirse con una sola frase, porque se limitaba a recordarme que yo iba como protector suyo, y que bajo ninguna consideración tenía que apartarme un solo instante de su lado. Me lo repitió una y otra vez cuando llegábamos ya al final de nuestro viaje, y lo hizo con una insistencia que demostraba a las claras que su sistema nervioso se había derrumbado.

—Sí, doctor Hamilton, estoy nervioso —dijo al fin, en respuesta a la mirada mía, más bien que a mis palabras—. He sido siempre un hombre tímido, y mi timidez nace de lo endeble de mi salud física. Pero el temple de mi alma es bueno, y soy capaz de decidirme a hacer frente a peligros ante los que otras personas menos nerviosas retrocederían. Esto que hago ahora no me obliga nadie a hacerlo; me lo impone únicamente un sentimiento del deber y, sin embargo, es, sin género de duda, correr un grave riesgo. Si las cosas se tuercen, tendré buenos títulos para pretender el título de mártir.

Aquella serie interminable de acertijos era ya excesiva para mí. Creí que estaba obligado a ponerle término y dije:

—Yo creo, señor, que sería con mucho preferible el que usted confiase por completo en mí. Me resulta imposible actuar con eficacia, desconociendo las finalidades que perseguimos y no sabiendo siquiera a dónde vamos.

—En cuanto a lo de dónde vamos, no es preciso andarse con misterios —dijo—. Nos dirigimos a Delamere Court, casa residencial de sir Thomas Rossiter, con cuya obra está usted tan familiarizado. En cuanto a la finalidad concreta de nuestra visita, no creo, doctor Hamilton, que se adelante nada, estando las cosas en la etapa en que se encuentran, con que yo me confíe totalmente a usted. Sí puedo decirle que actuamos —y digo actuamos porque mi hermana, lady Rossiter, está de acuerdo conmigo— con la única finalidad de impedir que se produzca un escándalo de familia. Ya comprenderá, pues, que ande reacio a dar explicaciones que no son absolutamente indispensables. La situación sería distinta, doctor Hamilton, si yo le pidiese su consejo. Tal como se encuentran las cosas, sólo se requiere su colaboración activa, y yo le haré comprender de vez en cuando cuál es la mejor manera de que usted colabore.

No quedaba más que decir, y aunque una persona pobre puede pasar por muchas cosas cuando se le pagan veinte libras diarias, me pareció, no obstante, que la actitud de lord Linchmere con respecto a mí era bastante mezquina. Él pretendía hacer de mí un instrumento pasivo, algo así como la garrota de endrino que llevaba en la mano. Sin embargo, yo comprendía que, dado su carácter emotivo, le tenía que resultar odioso cualquier escándalo, y me dije para mis adentros que sólo me haría sus confidencias cuando ya no tuviese otro remedio. Tenía, pues, que fiar yo en mis ojos y oídos para la solución del misterio, aunque estaba seguro de que mi confianza en ellos no sería vana.

Delamere Court está situado a cinco millas largas de la estación de Pangbourne, y cubrimos la distancia en un carricoche abierto. Durante el trayecto, lord Linchmere permaneció profundamente abstraído, y no despegó los labios hasta que ya estábamos próximos a nuestro punto de destino. Si habló fue para darme un dato que me sorprendió.

—Quizá no sepa que yo también soy médico, como usted —me dijo.

—En efecto, señor; no lo sabía.

—Pues, sí; saqué el título allá en mi primera juventud, cuando se interponían varias personas vivas en mi camino hacia mi aristocrático título. No tuve necesidad de practicar la profesión, pero he podido comprobar que el conocimiento de la medicina es cosa útil. Nunca he lamentado los años que consagré al estudio de la carrera de médico. Ya estamos en la puerta exterior de Delamere Court.

Habíamos entrado por entre dos altas columnas coronadas de monstruos heráldicos y que se alzaban a uno y otro lado de la entrada de una gran avenida serpenteante. Distinguí por encima de los arbustos de laurel y de los rododendros un palacio ancho y con muchos tejados triangulares, recubierto de hiedra, y con la tonalidad cálida, animadora y suave del viejo ladrillo de fachada. Estaba todavía contemplando absorto de admiración aquella mansión encantadora, cuando mi acompañante me tironeó nerviosamente de la manga y cuchicheó:

—Ahí tenemos a sir Thomas. Por favor, hable todo cuanto pueda de escarabajos.

Por una abertura del seto de arbustos de laurel había surgido un hombre alto, enjuto, curiosamente anguloso y huesudo. Empuñaba una escardilla, y sus manos estaban revestidas de guantes de jardinero. Un sombrero gris de anchas alas proyectaba sombra sobre su cara, pero me pareció ésta de una extraordinaria austeridad, con barba rala y facciones ásperas e irregulares. El carricoche se detuvo y lord Linchmere saltó a tierra, exclamando cordialmente:

—¿Qué tal vamos, mi querido Thomas?

Pero la cordialidad no era en modo alguno recíproca. El propietario de la finca me miró fijamente por encima del hombro de su cuñado, y yo pude captar algunas frases sueltas, como «deseos bien conocidos… odio a la gente extraña… entrometimiento injustificable… totalmente inexplicable…». Farfullaron entre ellos una explicación, y luego se acercaron juntos al cochecillo, y lord Linchmere dijo:

—Permítame que le presente a sir Thomas Rossiter, doctor Hamilton. Ya verá usted cómo ambos tienen una fuerte coincidencia y aficiones.

Contesté con una inclinación. Sir Thomas permanecía erguido y rígido, mirándome con severidad por debajo de la ancha ala de su sombrero. Luego dijo:

—Lord Linchmere me informa que entiende usted algo de escarabajos. ¿Qué es lo que usted sabe de esos animales?

—Sé lo que he aprendido de su libro acerca de los coleópteros, sir Thomas —le contesté.

—Cíteme los nombres de las especies más conocidas del escarabajo británico sagrado —me dijo.

Yo no esperaba verme sometido a un examen, pero estaba, por suerte, preparado para sufrirlo. Pareció que mis contestaciones le agradaron, porque se suavizó la severidad de sus facciones y me dijo:

—Por lo que veo, ha sacado usted algún provecho de la lectura de mi libro, señor. Me resulta cosa rara el tener ocasión de hablar con una persona que se interesa de una manera inteligente en esta clase de temas. Las gentes saben encontrar tiempo para insignificancias como el deporte o la vida de sociedad y, sin embargo, pasan por alto a los escarabajos. Le aseguro que la mayor parte de los imbéciles que viven en esta región no sospechan siquiera que yo haya escrito en mi vida un libro, yo, el primero que ha descrito jamás la función de los élitros. Me alegro de conocerle, señor, y no dudo de que podré mostrarle algunos ejemplares que le interesarán.

Subió al coche y vino con nosotros hasta la casa, explicándome algunas investigaciones realizadas últimamente por él acerca de la anatomía de la escarabaja.

He dicho ya que sir Thomas Rossiter llevaba en la cabeza un ancho sombrero echado hacia adelante. Al entrar en el vestíbulo se descubrió y me di cuenta en el acto de una característica singular, que el sombrero me había ocultado. Su frente, naturalmente alta, y que lo parecía más aún debido al entrante que formaban sus cabellos, estaba en un estado de continuo movimiento. Debido a alguna enfermedad nerviosa, los músculos se mantenían en un espasmo constante, que en ocasiones se exteriorizaba únicamente con una ligera contracción y otras con un curioso movimiento rotativo, distinto de todo cuanto yo había visto en mi vida. Esa particularidad quedó sumamente visible cuando se volvió hacia nosotros, después de entrar en su despacho, y chocaba todavía más por contraste con sus ojos duros, que miraban por debajo de aquellas cejas palpitantes.

—Lamento que lady Rossiter no se encuentre aquí para ayudarme a hacer grata su estancia —dijo—. A propósito, Charles, ¿dijo Evelin algo acerca de la fecha de su regreso?

—Desea permanecer todavía en Londres algunos días más —contestó lord Linchmere—. Ya sabes que los deberes sociales de las señoras se acumulan cuando permanecen ausentes en provincias algún tiempo. Mi hermana tiene en la actualidad muchas viejas amistades en Londres.

—Bien, ella es muy dueña de su persona, y yo no desearía alterar sus proyectos, pero me alegraré de verla otra vez por aquí, porque me siento muy solitario sin su compañía.

—Ésos fueron mis temores, y eso ha sido en parte lo que me ha hecho venir. Mi joven amigo el doctor Hamilton se interesa tanto en el tema que tú has llegado a dominar, que me pareció que no tendrías inconveniente en que me acompañase.

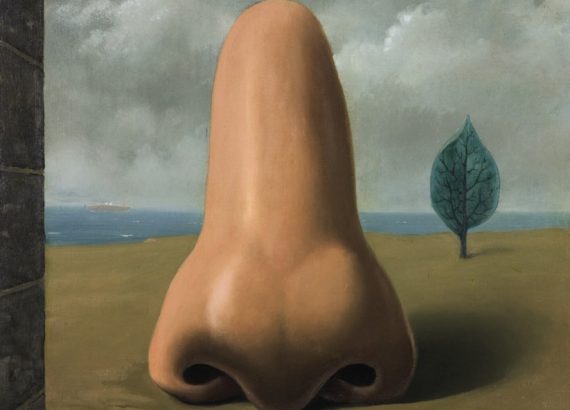

—Llevo una vida retirada, doctor Hamilton, y cada vez es mayor mi aversión a ver gente extraña —contestó el dueño de la casa—. A veces se me ocurre pensar que ya mis nervios van flaqueando. Los viajes que en mi juventud hice para reunir ejemplares de escarabajos me obligaron a visitar muchos países insanos y en los que reina la malaria. Sin embargo, siempre recibo con agrado a un hermano en aficiones coleopteristas como es usted, y veré con placer que examine usted mi colección. Sin exageración alguna, creo que puedo calificarla de la más completa que hay en Europa.

Lo era, sin duda. Disponía de un inmenso armario de roble dividido en estrechos cajones, y allí, cuidadosamente clasificados y etiquetados, había escarabajos procedentes de todos los rincones de la tierra negros, pardos, azules, verdes y moteados. De vez en cuando, a medida que pasaba su mano por encima de filas y más filas de insectos ensartados, echaba mano a algún ejemplar raro y, manejándolo con el mismo cuidado y reverencia que si se tratase de una reliquia preciosa, se extendía en explicaciones acerca de sus características y de las circunstancias en que llegó a poder suyo. Evidentemente, era cosa extraordinaria para él tropezar con un oyente que le escuchase con simpatía, y habló y habló hasta que el crepúsculo primaveral se cerró, convirtiéndose en noche, y el gong anunció que era hora de vestirse para ir a la mesa. Lord Linchmere no dijo nada en todo ese tiempo, pero permaneció al lado de su hermano político, y yo lo sorprendí dirigiendo constantemente miradas rápidas, curiosas y escrutadoras a la cara de éste. Sus propias facciones delataban una fuerte emoción, que a veces era de recelo, otras de simpatía y otras de expectación. Me pareció que yo las leía una después de otra. Estaba seguro de que lord Linchmere temía y esperaba algo, pero no me imaginaba qué pudiera ser.

La velada transcurrió tranquila pero agradable, y yo habría estado por completo a mis anchas, a no ser porque percibía una constante tensión de ánimo en lord Linchmere. En cuanto al dueño de la casa, me pareció que ganaba en aprecio dándose a conocer. Hablaba siempre con cariño de su esposa ausente, y también de su hijito, al que habían enviado hacía poco al colegio. Dijo que la casa no parecía la misma faltando ellos. Los días le habrían sido insoportables si no hubiera podido dedicarse a sus estudios científicos, ahora que estaba solo. De sobremesa pasamos algún tiempo en el salón de billares, fumando, y por último nos acostamos a una hora temprana.

Sólo entonces y por primera vez cruzó por mi imaginación la sospecha de que lord Linchmere era un lunático. Una vez que el dueño de la casa se hubo retirado, lord Linchmere se metió en mi dormitorio, y me dijo en voz baja y hablando precipitadamente.

—Doctor, es preciso que venga conmigo. Tendrá que pasar la noche en mi dormitorio.

—¿Qué significa eso?

—Prefiero no explicárselo, pero le diré que ésta es una de sus obligaciones. Mi habitación está aquí al lado, y podrá volver a esta suya antes de que venga por la mañana el criado a despertarlo.

—¿Pero, por qué es preciso hacer eso? —pregunté.

—Porque me pone nervioso el quedarme solo —me contestó—. Ahí tiene usted cuál es el motivo, ya que exige el conocerlo.

Aquello me pareció una locura, pero el argumento de aquellas veinte libras se sobreponía a muchas objeciones. Le seguí a su habitación, y ya en ella, le dije:

—Bueno, pero en esta habitación sólo hay una cama.

—Porque sólo uno de nosotros ha de acostarse en ella —me contestó.

—¿Y el otro?

—Debe permanecer de centinela.

—¿Por qué? —exclamé yo—. Cualquiera diría que espera una agresión.

—Quizá la espero.

—En tal caso, ¿por qué no cerrar la puerta?

—Es que quizá quiero ser agredido.

Aquello parecía cada vez más un loco. Sin embargo, no me quedaba otro recurso que ceder y someterme. Me encogí de hombros y me senté en el sillón junto a la chimenea apagada, preguntando con desagrado:

—¿De modo, pues, que debo permanecer de vigilante?

—Dividiremos la noche en dos guardias. Si usted vigila hasta las dos de la madrugada, yo montaré la guardia el resto de la noche.

—Perfectamente.

—Pues entonces, despiérteme a las dos.

—Así lo haré.

—Manténgase con el oído bien atento, y en cuanto escuche usted algún ruido despiérteme en el acto. En el acto, repito.

—Puede estar seguro de que así lo haré. —Yo procuré adoptar una actitud la más solemne que pude.

—Y, por todo lo que más quiera, no se duerma —me dijo mi acompañante. Acto continuo, despojándose únicamente de su smoking, se cubrió con la colcha y se dispuso a pasar la noche.

Pasé unas horas de vigilia melancólica, tanto más melancólica cuanto estaba convencido de que aquello era una estupidez. ¿Cómo diablos lord Linchmere no cerraba la puerta de su dormitorio y se protegía de ese modo contra todo peligro, suponiendo que, por cualquier razón que fuese, tenía motivos para recelar que estaba expuesto a alguno dentro de la casa de sir Thomas Rossiter? Su explicación de que quizá lo que deseaba era ser agredido resultaba absurda. ¿Por qué podía desear ser agredido? ¿Y quién deseaba que le agrediese? No cabía duda de que lord Linchmere sufría alguna manía extraña, cuya consecuencia era el que yo no descansase durante la noche, por un imbécil pretexto. Pero, por absurdo que aquello fuese, decidí obedecer sus instrucciones al pie de la letra, mientras permaneciese al servicio suyo. Me senté, pues, junto a la chimenea apagada y me dediqué a escuchar las sonoras campanadas de un reloj que debía estar allá en el pasillo, y que sonaba, después de un ligero gargarismo, cada cuarto de hora. Fue una vigilia interminable. Fuera de aquel único reloj, reinaba por la enorme casa un silencio absoluto. Una lámpara pequeña colocada sobre la mesa que tenía yo junto a mi brazo proyectaba un círculo de luz alrededor de mi sillón, pero dejaba envueltos en sombra los ángulos de la habitación. Lord Linchmere, acostado en la cama, respiraba pacíficamente. Sentí envidia de su sueño sosegado; mis párpados pugnaban una y otra vez por cerrarse, pero mi sentido del deber acudía siempre en mi ayuda, y me erguía en mi asiento, me frotaba los ojos y me pellizcaba, resuelto a llegar hasta el final de aquella absurda velada.

Lo conseguí. Me llegaron desde el pasillo las campanadas de las dos y apoyé mi mano en el hombro del durmiente. Se sentó instantáneamente en la cama, con una expresión en el rostro del más vivo interés y me preguntó:

—¿Oyó usted algo?

—No, señor. Son las dos.

—Perfectamente. Montaré yo la guardia. Puede echarse a dormir.

Me tumbé debajo de la colcha tal como él lo había hecho y no tardé en quedarme dormido. Mi último recuerdo fue el de aquel círculo de luz de la lámpara, y en el centro del mismo la figura pequeña y encogida de lord Linchmere, en cuyo rostro observé una expresión de tensa ansiedad.

Ignoro el tiempo que dormí, pero un vivo tirón en la manga me despertó súbitamente. La habitación estaba en completa oscuridad, aunque un fuerte olor a petróleo me dio a entender que la habían apagado en aquel mismo instante.

—¡Rápido! ¡Rápido! —me dijo al oído la voz de lord Linchmere.

Salté de la cama, y él seguía tirándome del brazo.

—¡Colóquese allí enfrente! —cuchicheó, y me arrastró hasta un ángulo de la habitación—. ¡Silencio! ¡Escuche!

Distinguí claramente en medio del silencio de la noche el ruido de alguien que se acercaba por el pasillo. Eran unos pasos sigilosos, furtivos e intermitentes, como de un hombre que se detenía cauteloso después de cada zancada. A veces no se oía absolutamente nada durante medio minuto, pero luego se percibía el roce y el crujido que anunciaban un nuevo paso hacia adelante. Mi compañero temblaba de emoción. Su mano, que seguía aferrada a mi manga, se movía lo mismo que una rama al soplo del viento.

—¿Qué es eso? —susurré.

—¡Él!

—¿Sir Thomas?

—Sí.

—¿Y qué pretende?

—¡Silencio! No haga usted nada hasta que yo se lo diga.

En ese instante percibí que alguien trataba de abrir la puerta. Se oyó un roce muy suave del manillar, y acto continuo distinguí una rendija estrecha de luz tenue. En el pasillo había alguna lámpara encendida, y ello bastaba para que desde la oscuridad de nuestra habitación se distinguiese la parte de fuera. La línea grisácea se fue ensanchando cada vez más, muy poco a poco, muy suavemente, y de pronto se siluetó sobre ese fondo grisáceo la negra figura de un hombre. Avanzaba encogido y agazapado, produciendo la impresión de la silueta de un enano voluminoso y disforme. La puerta se abrió poco a poco por completo, quedando en el centro de la misma enmarcada aquella figura ominosa. Y de pronto, la figura agazapada se irguió, cruzó la habitación con un salto de tigre, y se oyeron tres golpes sordos producidos con algún objeto pesado al chocar en la cama.

Me quedé paralizado de asombro, mirando con ojos desorbitados y sin dar un paso, hasta que me sacudió un grito de socorro lanzado por mi acompañante. La puerta, de par en par, dejaba pasar luz suficiente para que yo distinguiese la silueta de las cosas y vi al pequeño lord Linchmere sujetando con los brazos por el cuello a su cuñado, aferrado valerosamente a su presa lo mismo que un valiente bull terrier que ha hundido los dientes en un delgado galgo escocés. El hombre alto y huesudo se lanzaba a derecha e izquierda, retorciéndose para lograr hacer presa en su asaltante; pero éste, sujetándolo por detrás, no soltaba su abrazo, aunque los gritos agudos y atemorizados daban a entender la conciencia que tenía de la desigualdad de aquella lucha. Me precipité en su ayuda, y entre los dos conseguimos derribar al suelo a sir Thomas, aunque éste me clavó sus dientes en el hombro. A pesar de mi juventud, de mi peso y de mis músculos, tuvimos que mantener un forcejeo desesperado antes de conseguir imponernos a sus frenéticos forcejeos; pero logramos, por último, atarle los brazos con el mismo cordón del batín que él llevaba. Yo lo sujetaba por las piernas, en tanto que lord Linchmere trataba de volver a encender la lámpara, cuando oímos pataleo de muchos pies en el pasillo, y vimos entrar precipitadamente al mayordomo y a dos lacayos que acudían alarmados por los gritos. No tuvimos con su ayuda mayores dificultades para sujetar a nuestro prisionero, que seguía en el suelo, echando espumarajos y miradas furiosas. Bastaba contemplar aquella cara para convencerse de que estábamos ante un loco peligroso, y el martillo corto y macizo caído en el suelo junto a la cama decían bien a las claras los propósitos asesinos que había traído.

—¡No empleemos ninguna violencia! —dijo lord Linchmere, cuando poníamos en pie a aquel hombre que aún forcejeaba—. Después de esta excitación entrará en un periodo de aplanamiento. Creo que empieza a volver en sí.

Mientras decía esas palabras empezaron las convulsiones a perder violencia, y el loco dejó caer la cabeza sobre su pecho, como si se hubiese apoderado el sueño de él. Lo llevamos por el pasillo y lo acostamos en su propia cama, donde quedó inconsciente y respirando fatigosamente. Lord Linchmere dijo:

—Os quedaréis dos de vosotros vigilándolo. Y ahora, doctor Hamilton, si tiene la amabilidad de acompañarme a mi habitación, le daré una explicación que quizá demoré demasiado por mi horror al escándalo. Ocurra lo que ocurra, no tendrá usted jamás motivos de lamentarse de la parte que ha tomado en la tarea de esta noche.

Cuando estuvimos a solas, siguió diciendo:

—En pocas palabras se puede poner en claro el caso. Mi pobre cuñado es uno de los hombres mejores que hay en toda la tierra, un marido amante y un padre apreciable; pero viene de una raza profundamente afectada de locura. En más de una ocasión ha tenido arrebatos homicidas, tanto más dolorosos cuanto que le llevan siempre a acometer precisamente a la persona por la que siente un afecto mayor. Hubo que enviar a su hijo al colegio para ponerlo a salvo de ese peligro; pero ocurrió después la agresión a mi hermana, la esposa suya, agresión de la que ella se salvó, pero sufriendo heridas que ha podido usted observar cuando habló con ella en Londres. Compréndame. Mi cuñado no tiene, cuando se encuentra en su sano juicio, la menor noción de lo que ha hecho, y le parecería ridícula cualquier sugerencia que le hiciesen de que había lastimado, fuese como fuese, a las personas a quienes más tiernamente quiere. Usted sabe ya que una de las características de esa clase de enfermedades es la imposibilidad absoluta de convencer a quien padece de ellas que, en efecto, es una víctima suya. Se imponía, por consiguiente, el que buscásemos la manera de colocar a mi cuñado en donde no pudiera manchar sus manos con sangre, pero el asunto era muy espinoso. Es hombre muy retirado, y por nada del mundo accedería a consultar con ningún médico. Además, era indispensable, para la finalidad que nos proponíamos, el que el médico adquiriese la plena certeza de que este hombre está loco, porque fuera de esos accesos, muy raros, es un hombre tan equilibrado como usted o como yo. Por suerte, antes de que le acometan estos accesos suele mostrar siempre ciertos síntomas que sirven de aviso, de advertencia de peligro, una cosa providencial que nos indica que estemos en guardia. El síntoma principal suele ser la contracción nerviosa de la frente, que usted mismo ha podido observar. Es ése un fenómeno que aparece siempre de tres a cuatro días antes de que le acometa el acceso de locura furiosa. En cuanto observó este de ahora, su mujer marchó a Londres con un pretexto cualquiera y se refugió en mi casa de Brook Street. Era misión mía convencer a un médico de la locura de sir Thomas, porque sin ese requisito es imposible colocarlo en lugar donde no pueda causar daño alguno. El primer problema consistía en traer a esta casa a un médico. Pensé en el interés que siente mi cuñado por los escarabajos, y en la afición que toma a cuantas personas comparten sus gustos. Por eso puse el anuncio, y tuve la suerte de encontrar en usted al hombre que me hacía falta. Era preciso que ese médico fuese persona de mucha fuerza, porque yo sabía que sólo una agresión asesina podía constituir prueba de locura, y tenía toda clase de razones para creer que la agresión se realizaría contra mi persona, porque en sus momentos de lucidez mi cuñado sentía por mí el más profundo afecto. Creo que la inteligencia de usted suplirá todo lo restante. Yo no sabía si la agresión se produciría durante la noche, aunque lo creía muy probable, porque en estos casos lo corriente es que las crisis se presenten en las primeras horas de la mañana. Yo soy hombre muy nervioso, pero no veía otro recurso para poner la vida de mi hermana a cubierto de este peligro tremendo. Creo que no hará falta que le pregunte si está usted dispuesto a firmar los documentos en que conste la locura furiosa de mi cuñado.

—Los firmaré, desde luego. Pero se necesitan dos firmas.

—Se olvida usted de que también yo tengo mi diploma de médico. Los documentos necesarios están ya preparados ahí en esa mesa, de modo que si usted tiene la bondad de firmarlos ahora mismo podemos sacar de aquí al enfermo por la mañana.

Ahí tienen ustedes cómo fue el visitar yo al célebre cazador de escarabajos sir Thomas Rossiter, y ahí tienen también cómo subí el primer peldaño de la escala del éxito, porque lady Rossiter y lord Linchmere demostraron ser unos amigos fieles y constantes, y no han olvidado jamás cómo yo les serví en el momento en que ellos lo necesitaban. Sir Thomas está ya fuera de la casa de salud y afirman que se ha curado. Sin embargo, sigo pensando que si yo tuviese que pasar otra noche en Delamere Court, me sentiría inclinado a cerrar mi puerta con llave por dentro.